10.В. Чикурон

тическое мануальное моделирование лица и тела

«Триада-Х» Москва, 2009

Ю.В. Чикурон «Эстетическое мануальное моделирование лица и тела*. М., «Триада-Х», 2009. — 136 с.

ISBN 5-8249-0143-0

Эстетическое моделирование лица и тела мягкими мануальными техниками представляет собой принципиально новый физический метод воздействия на ткани пациента, имеющий своей целью нормализацию миофасциального тонуса телесных и мимических структур, улучшение лимфооттока и кровообращения тканей, а также повышение качества жизни пациентов.

В книге подробно описаны анатомо-физиологические основы метода и причины эстетических дисфункций. Техники диагностики и коррекции доступно изложены и богато иллюстрированы рисунками и схемами.

Книга будет полезна специалистам-косметологам, мануальным терапевтам, остеопатам, массажистам и физическим реабилитологам.

ISBN 5-8249-0143-0

€> Ю.В. Ч и куров, 200У © I Ьдательство «Триада-Х ■. 2009 © Оформление — * 11здательскии лом «Паллар», 2009

Подписано в печать 9.10 2008.

Формат 70x100 1/16.

Печать офсетная. Уел. п.л. 8.5

Тираж 3000 экз. Заказ № 1665

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных диапозитивов в ППП «Типография «Наука»

121099, Москва. Шубинский пер., 6

Глава 1

Причины и механизмы тканевых повреждений...........................................7

1.2. Фиброз (разрастание волокнистой соединительной ткани)..............15

1.3. Склероз (фиброзное уплотнение)......................................................1 5

Глава 2

Анатомия и эмбриология соединительной ткани

и основных фасциальных структур............................................................ 17

2.1.1. Дерма...........................................................................................20

2.3. Миофасциальная система..................................................................22

2.4. Поверхностные фасции......................................................................25

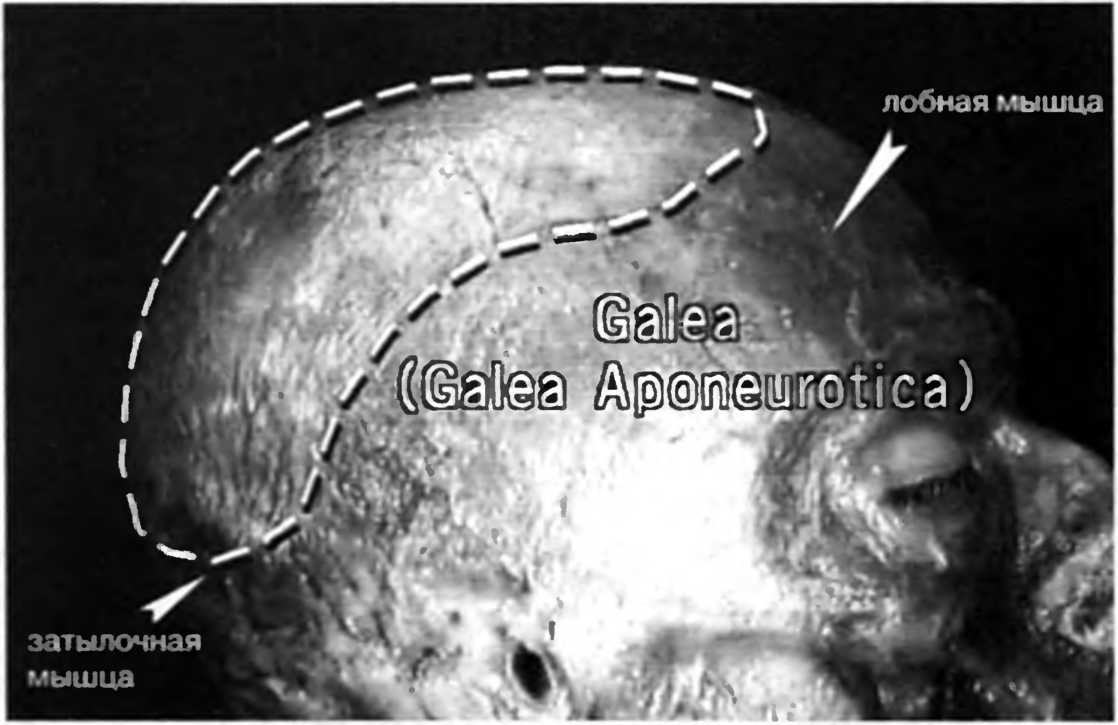

2.5. Система фасций поверхностного апоневроза...................................25

2.6. Фасции на уровне головы и шеи........................................................26

2.6.1. Передняя часть апоневроза ..............................................................26

2 6.2. Задняя часть апоневроза..................................................................28

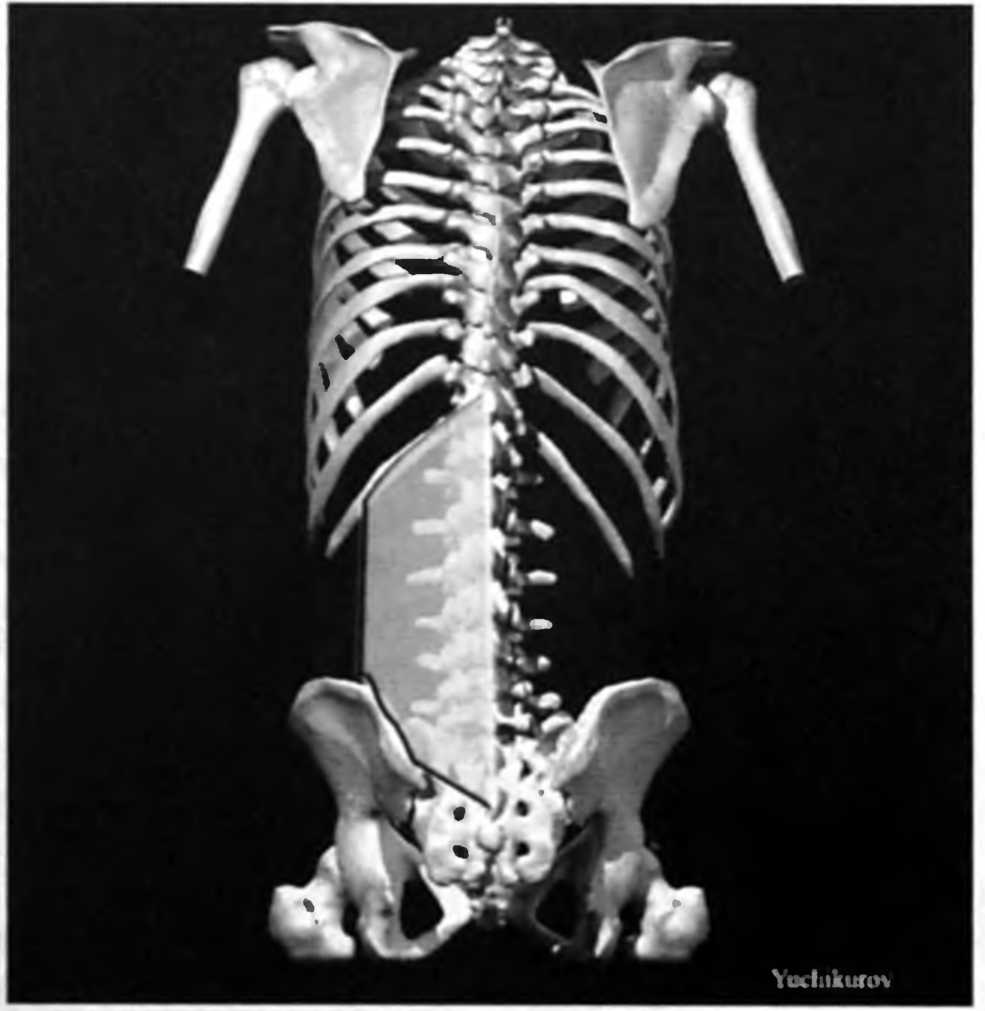

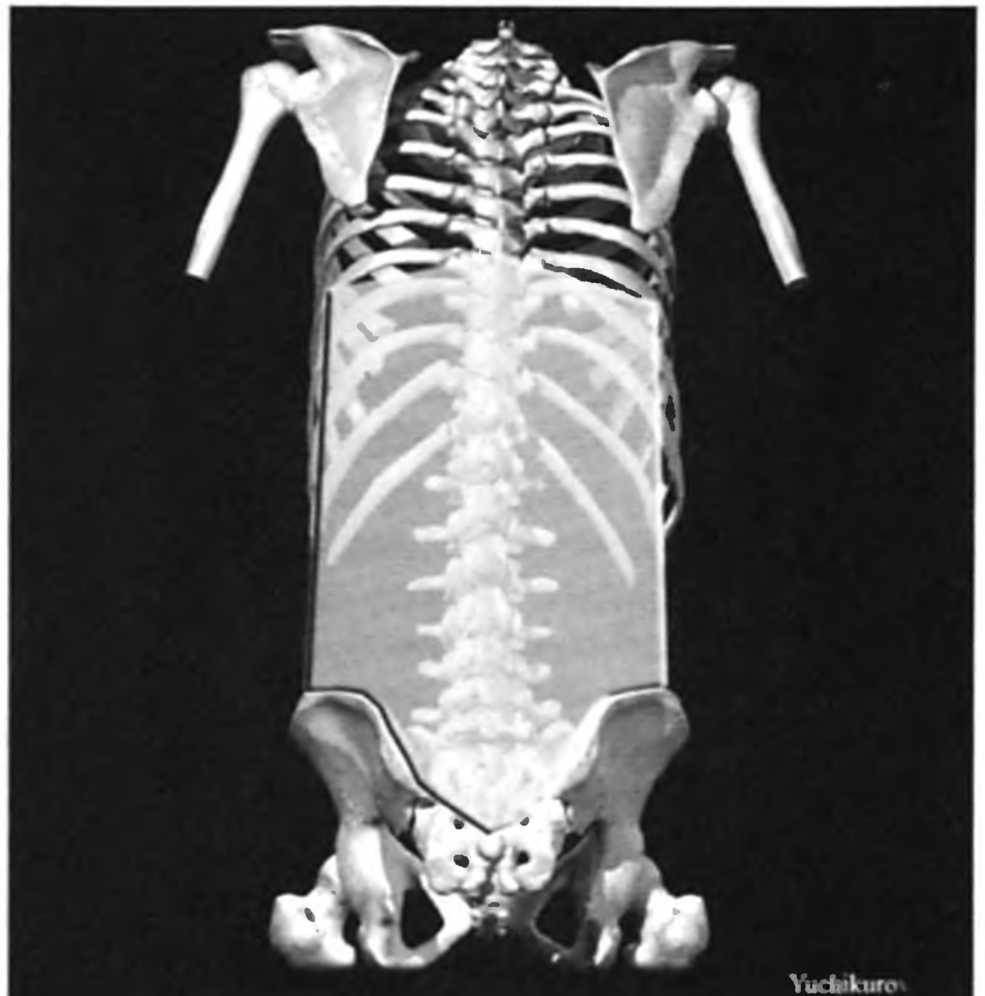

2.7. Фасции на уровне туловища...............................................................30

2 7.1. Вентролатеральная часть фасций туловища.........................................30

2.8. Фасции на уровне живота...................................................................31

2.8.1. Дорсальная часть фасций туловища...................................................32

2.9. Фасции на уровне верхних конечностей.............................................33

2.9.1. Поясничный апоневроз ....................................................................34

2.10. Фасции на уровне нижних конечностей............................................36

Глава 3

Краткий обзор лимфатической системы....................................................39

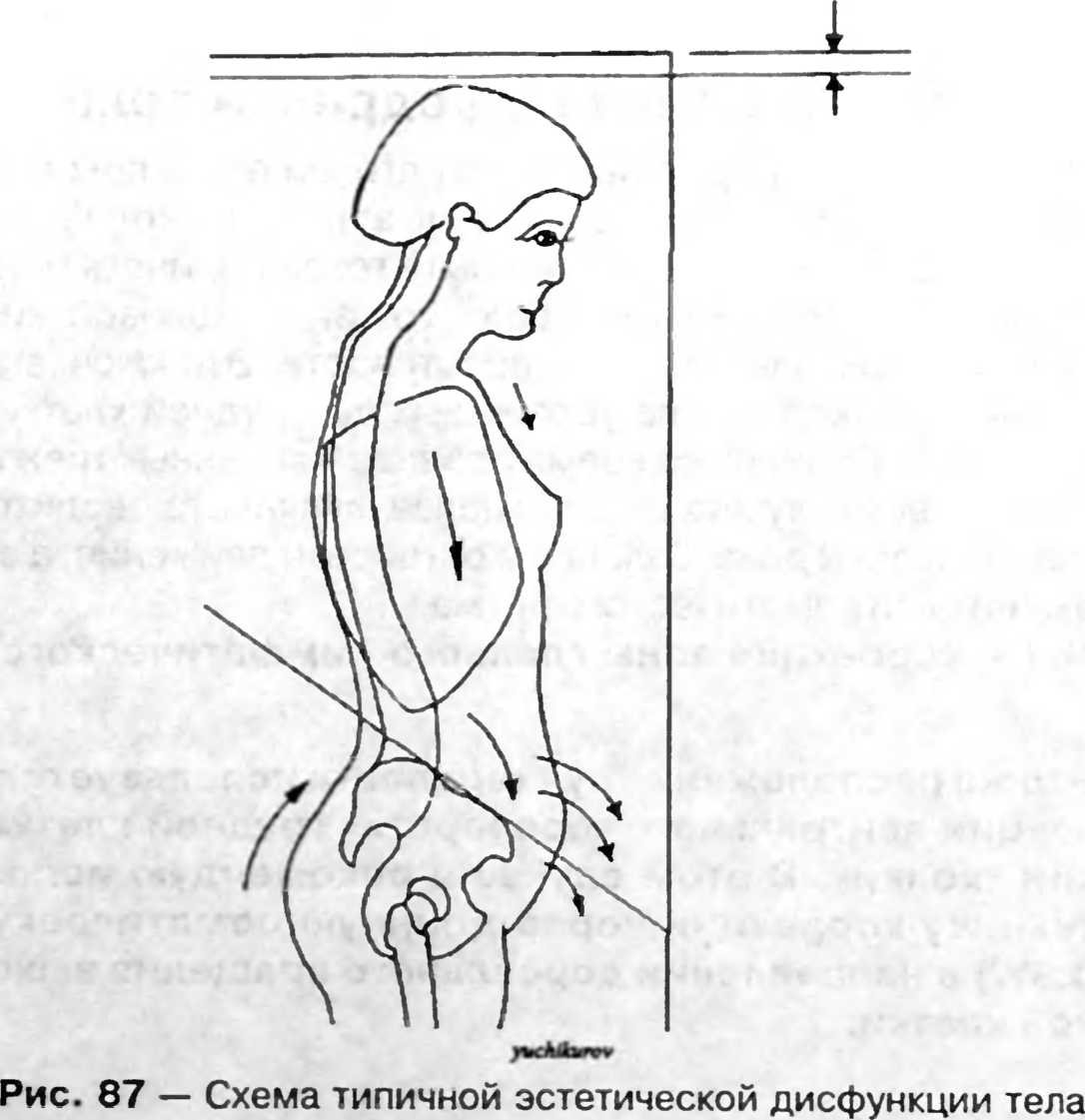

Механизмы формирования типичных эстетических дисфункций тела .. 45

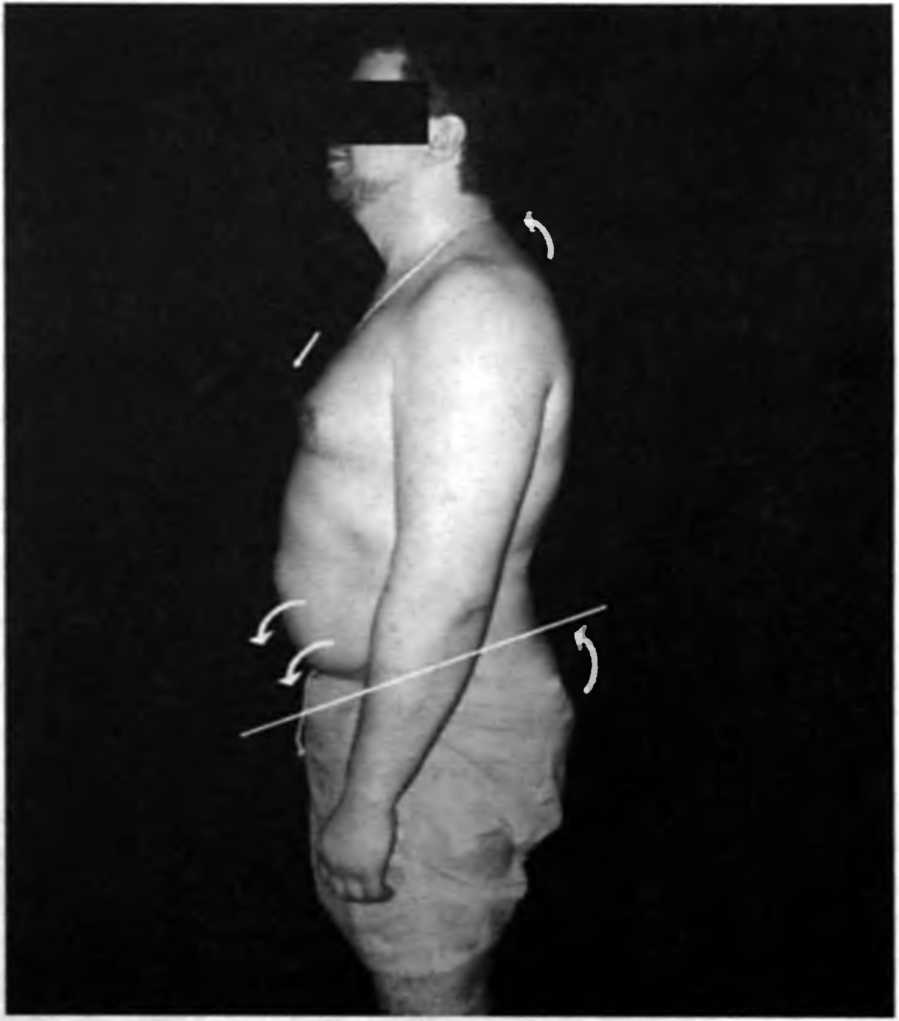

4.1. Гравитация и модель тела..................................................................45

4.2. Проприорецелторы...........................................................................48

4.3. Организация мышечной активности на уровне спинного мозга........50

4.4. Механизмы развития типичных дисфункций различных регионов .... 52

Глава 5

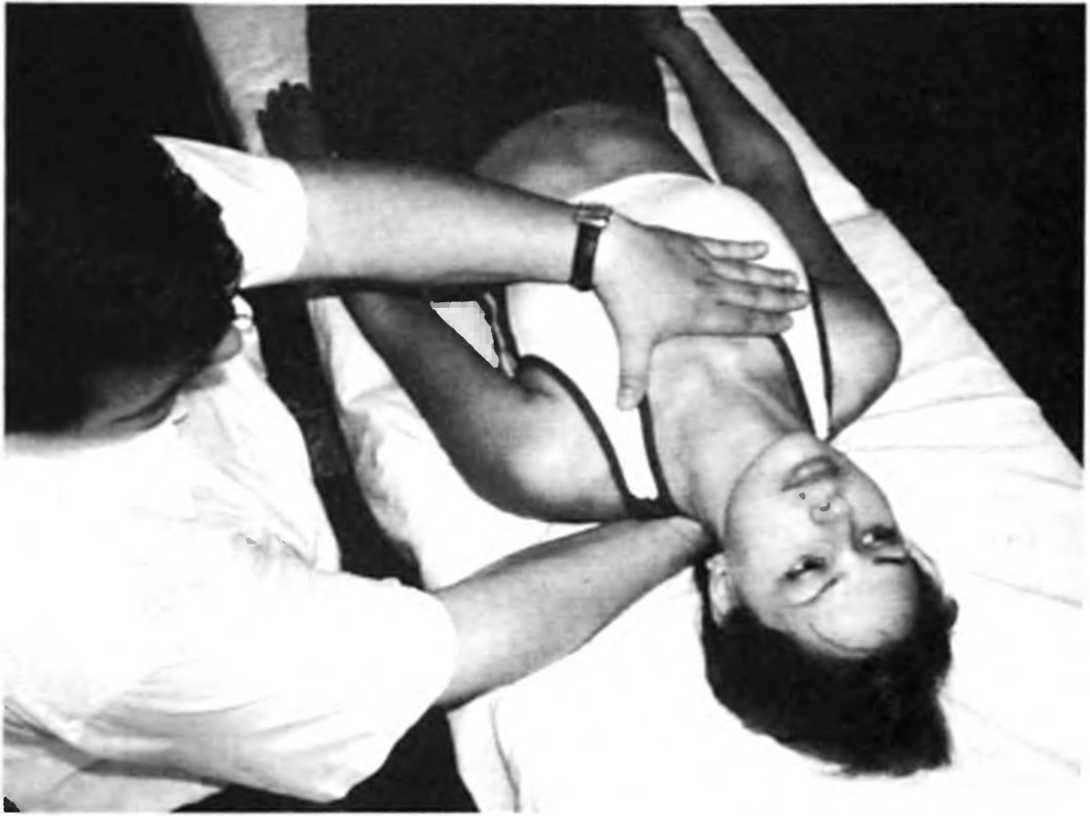

Техники диагностики и лечения...................................................................64

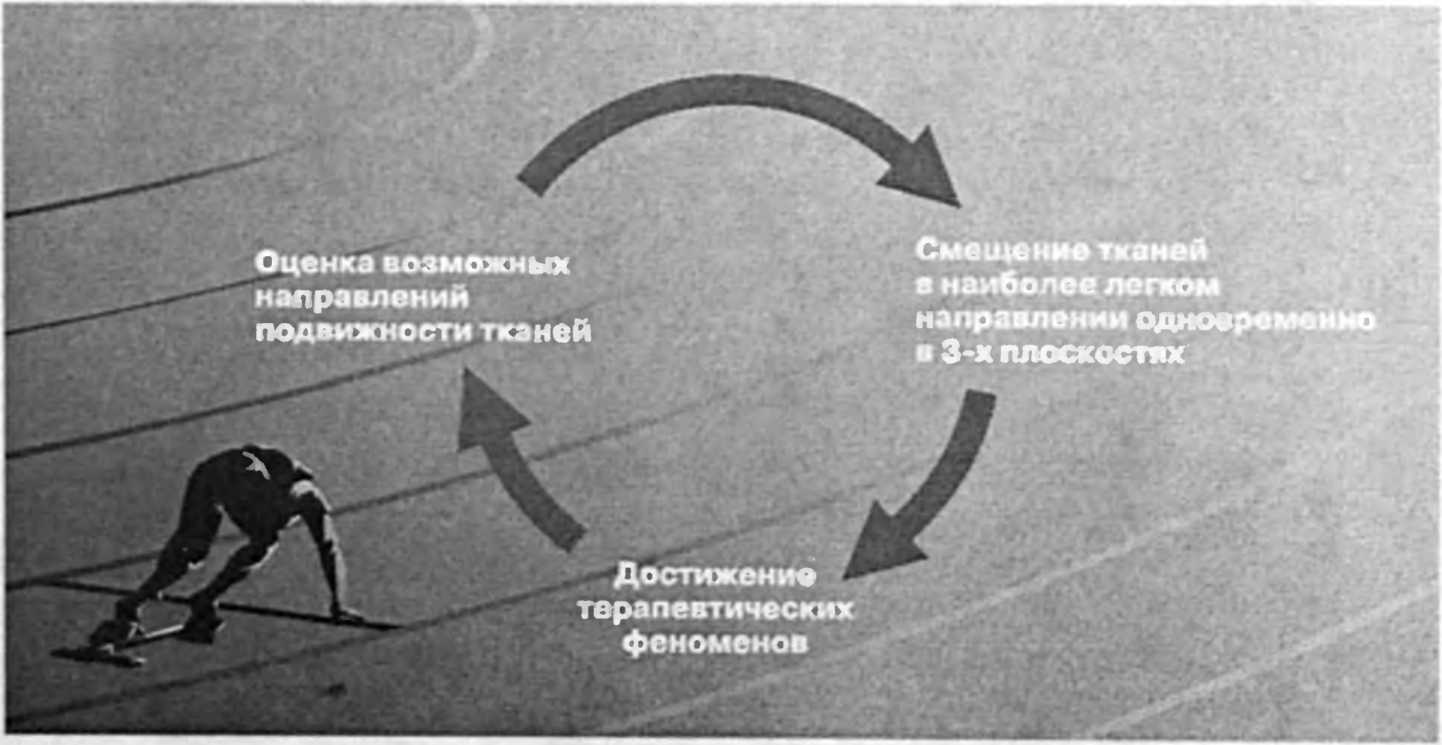

5.1. Техники диагностики..........................................................................64

5.1.3. Специальные техники диагностики тканевых повреждений.....................66

5 1.4. Единичные и глобальные тканевые повреждения..................................69

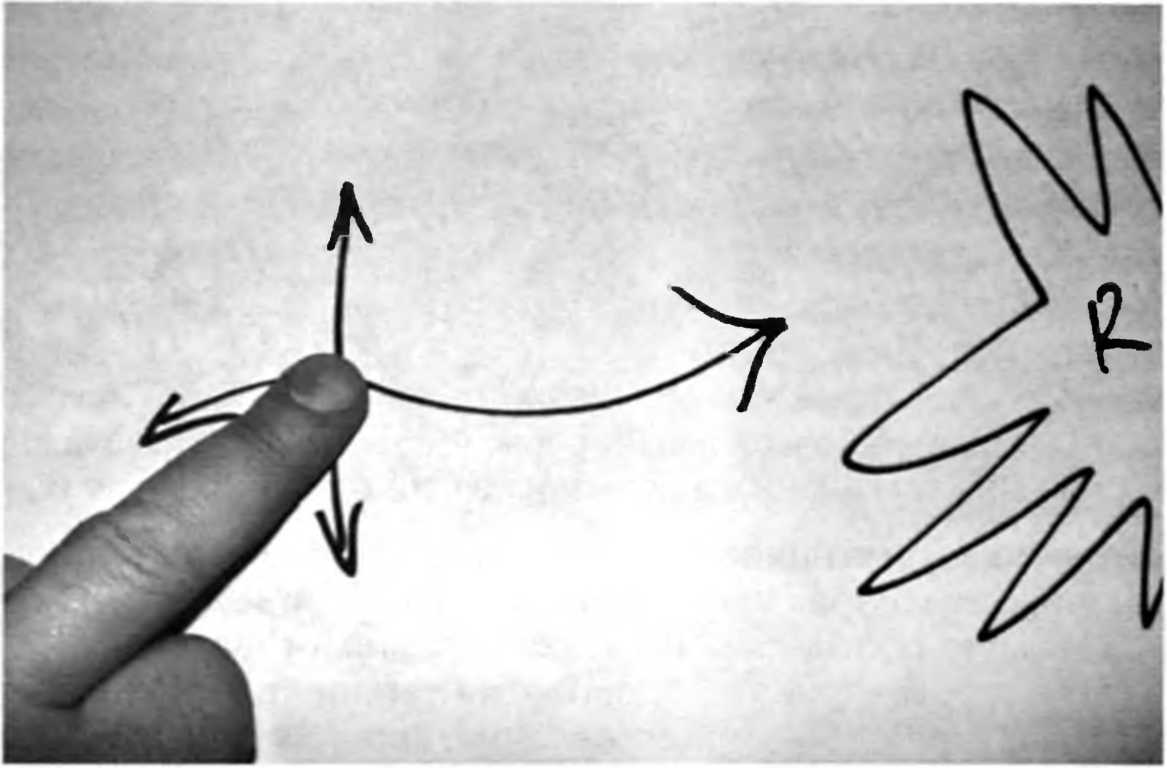

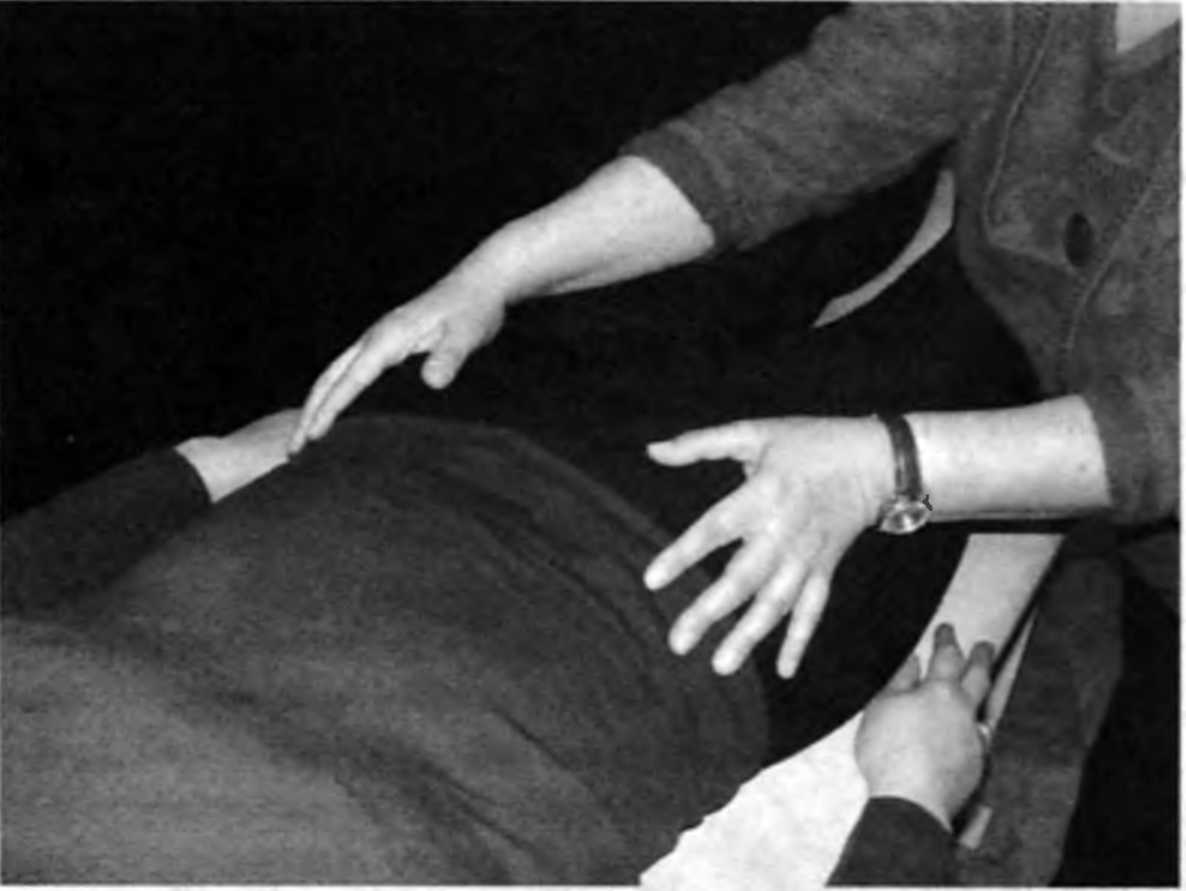

5.2.1. Техника развертывания тканей ..........................................................71

5 2 2. Техника сепарации (растяжения) тканей..............................................73

5 2.3. Энергетическая аппликационная техника (V-spread)..............................73

Глава 6

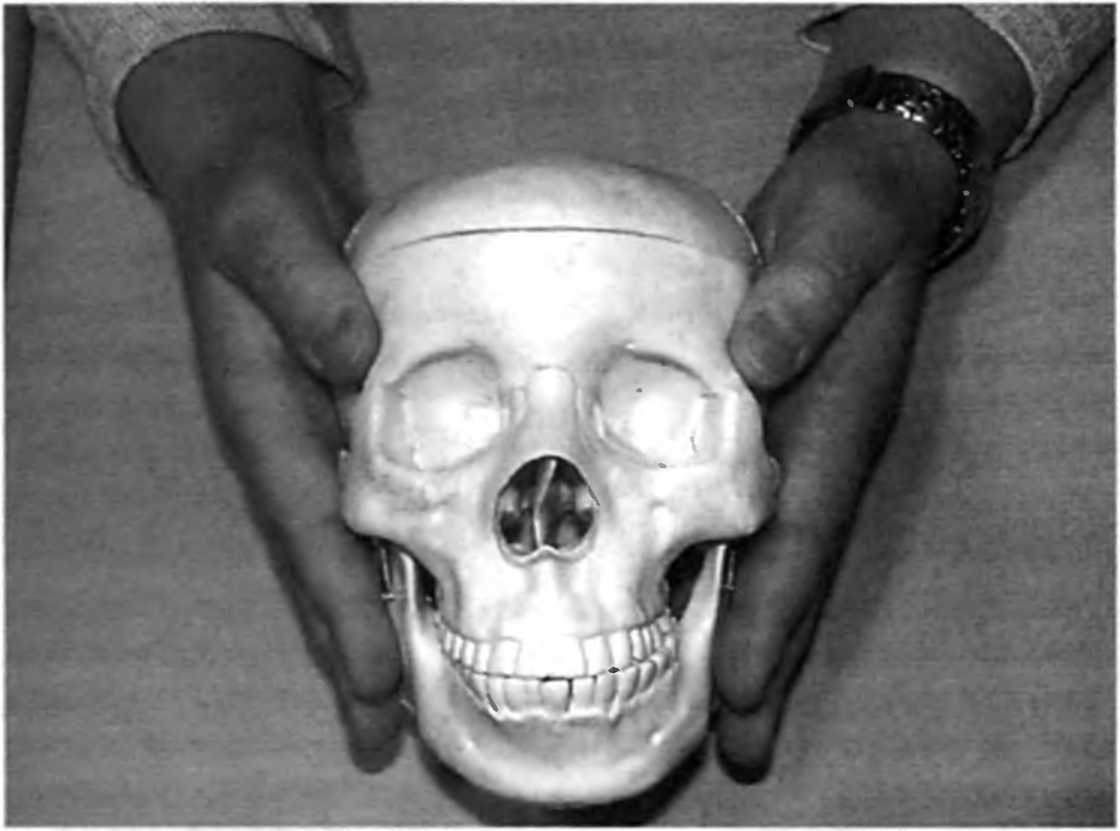

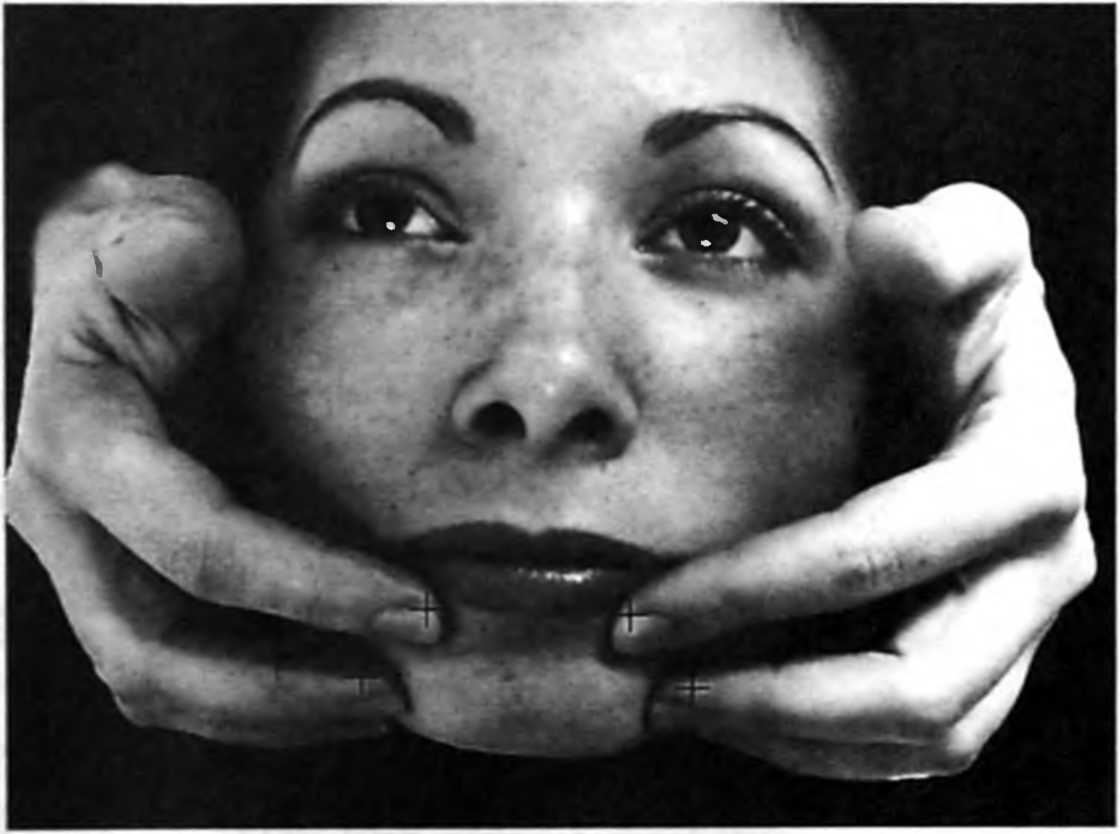

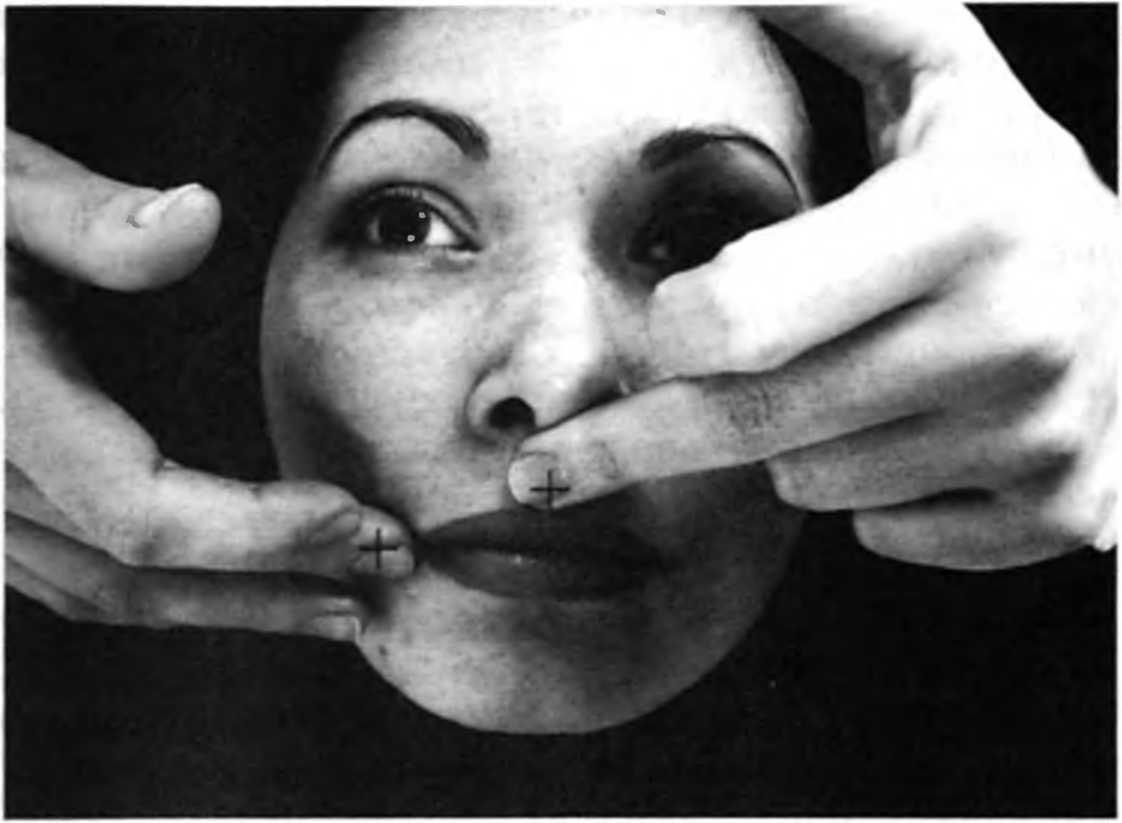

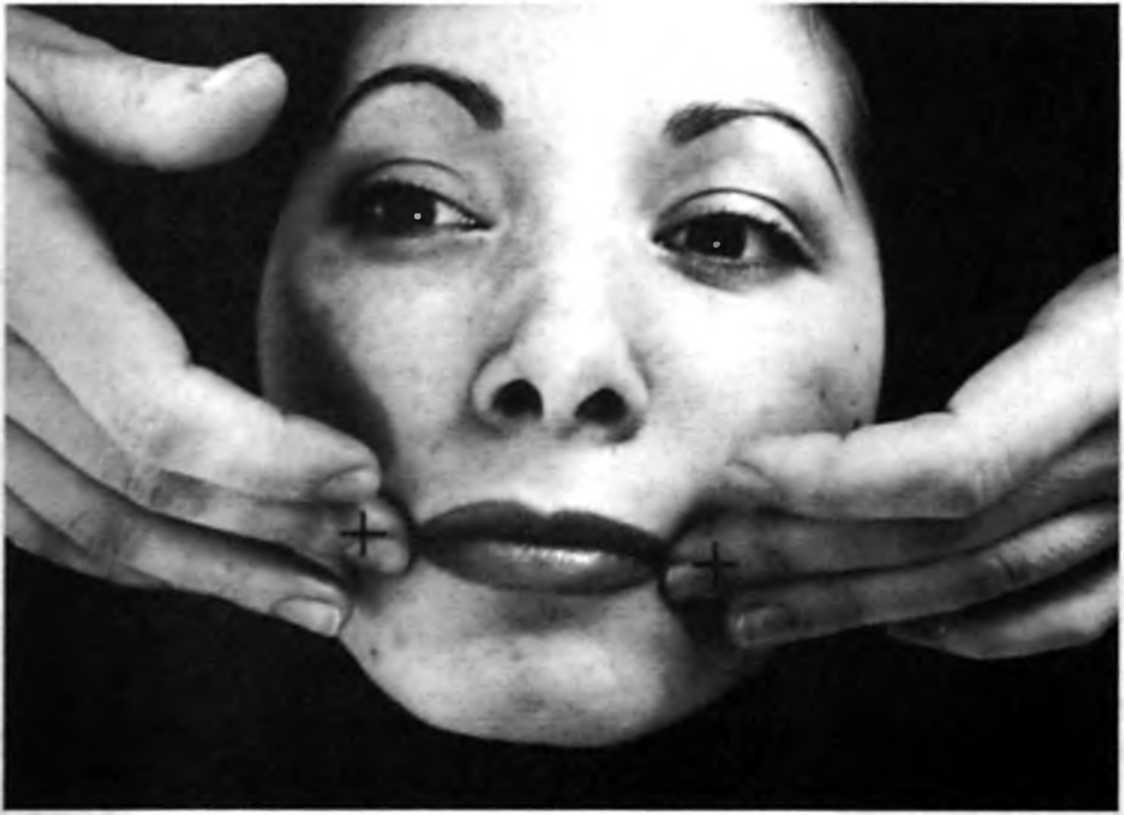

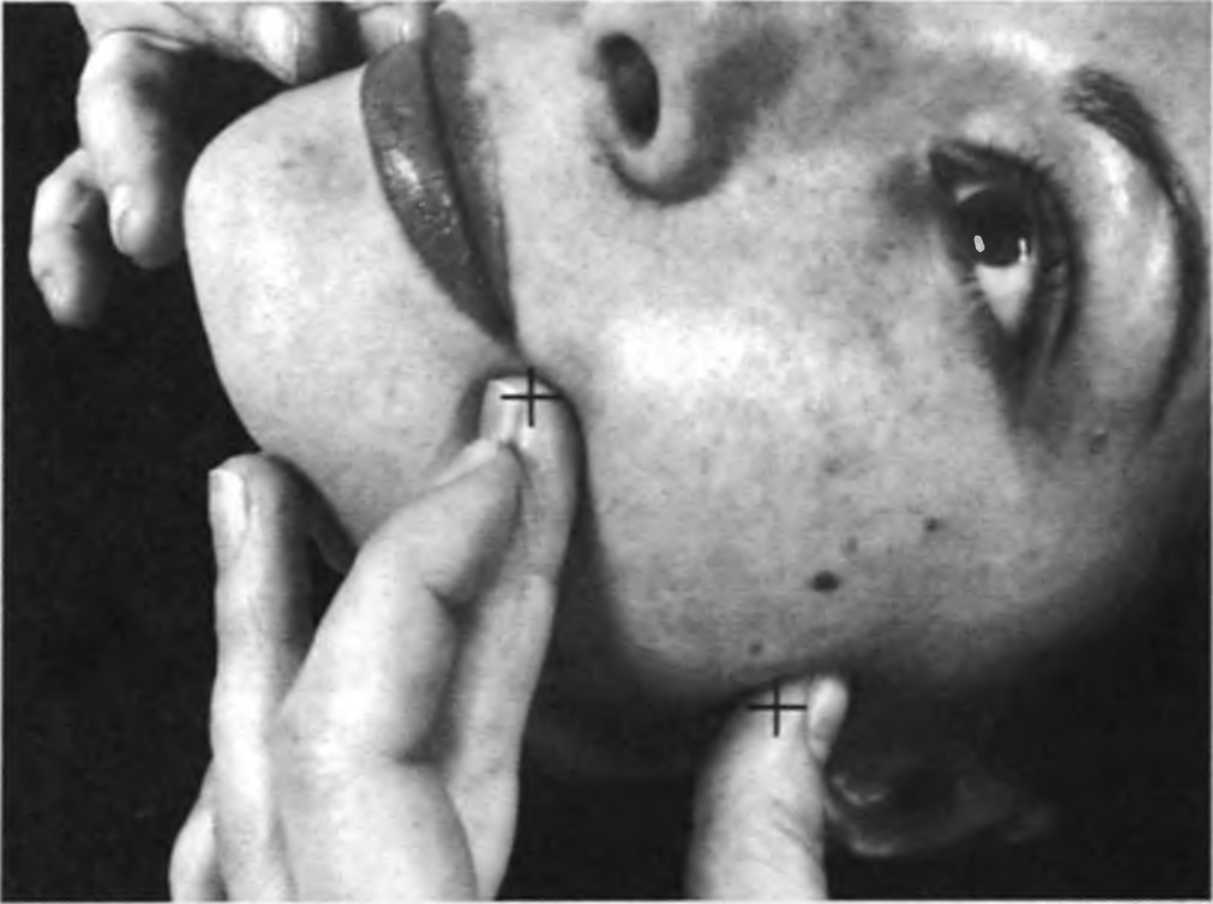

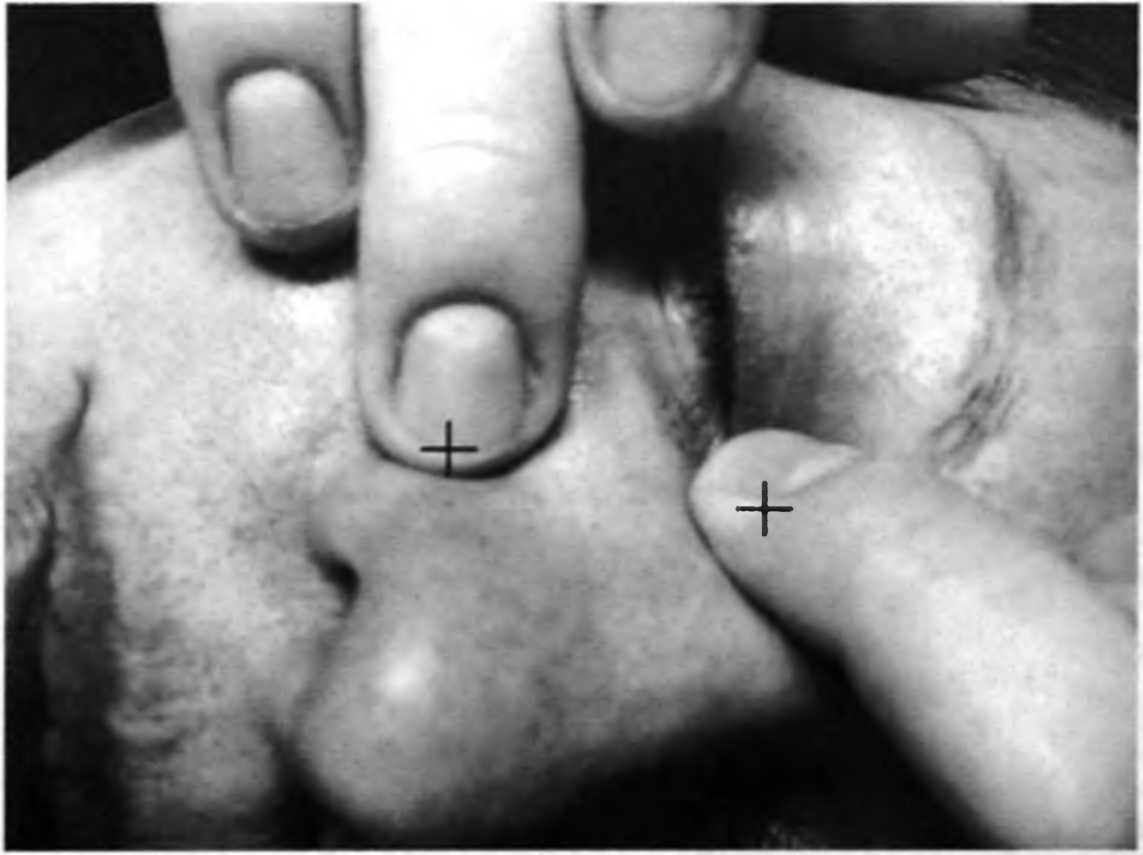

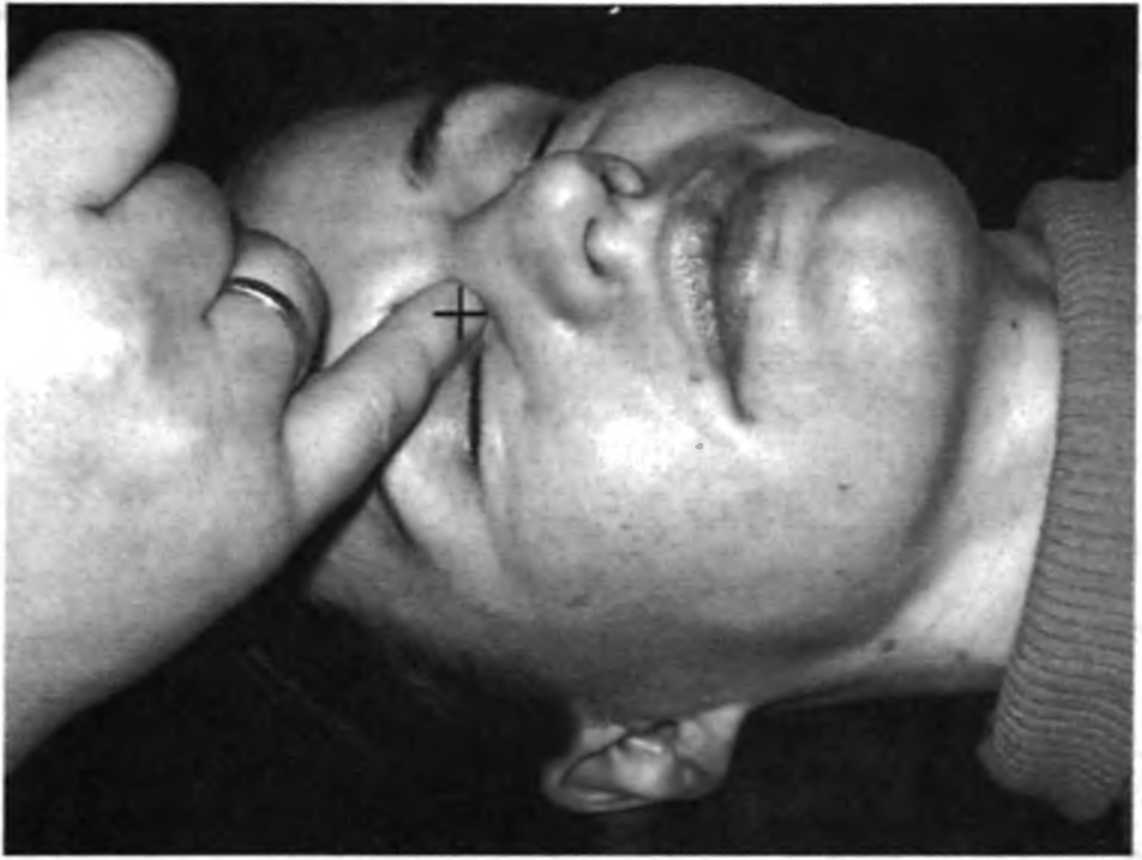

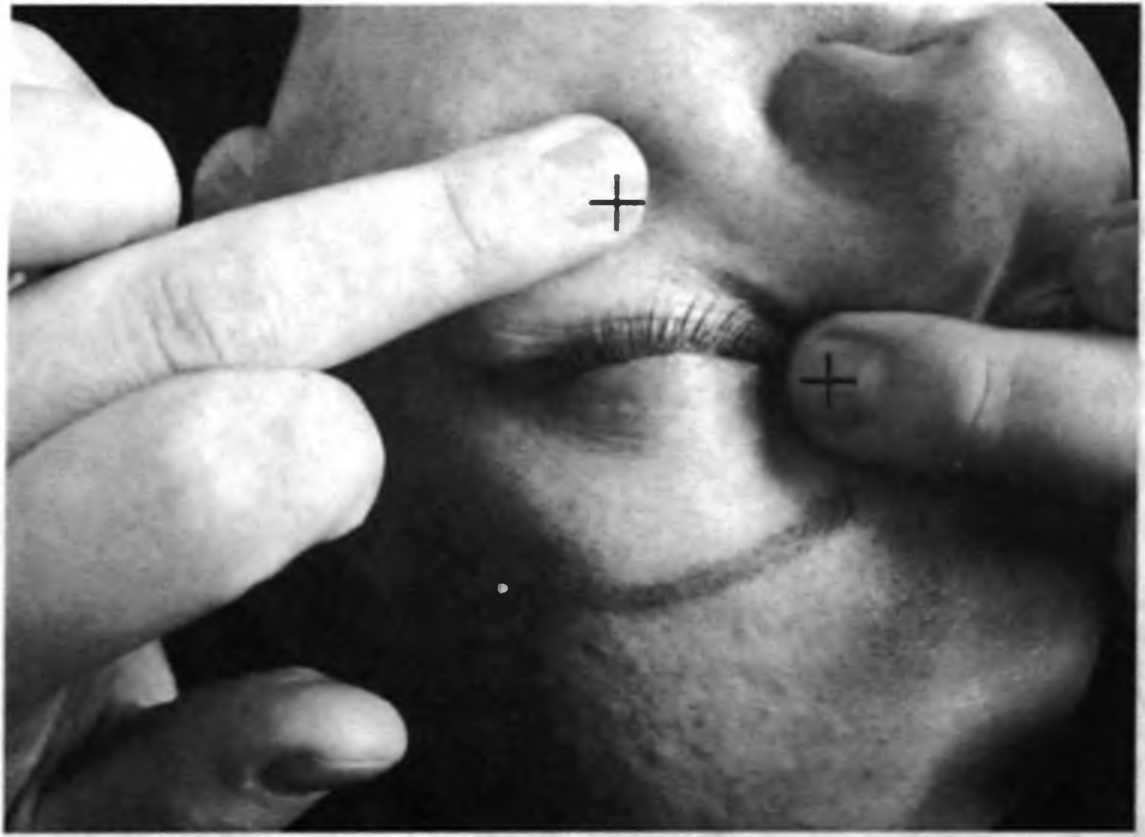

Эстетическое мануальное моделирование лица и шеи............................75

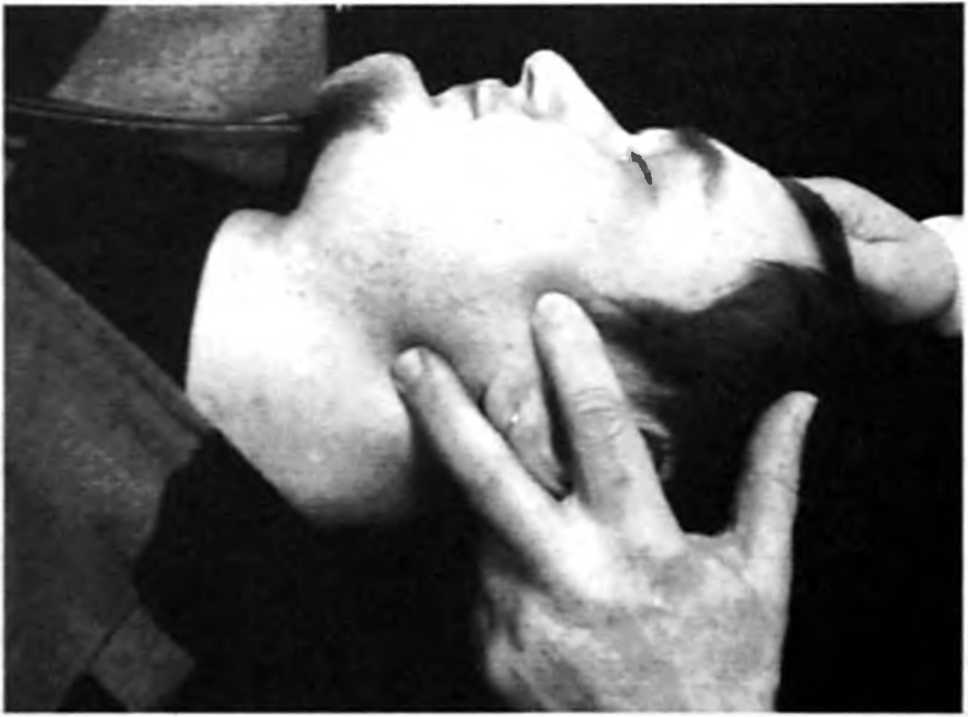

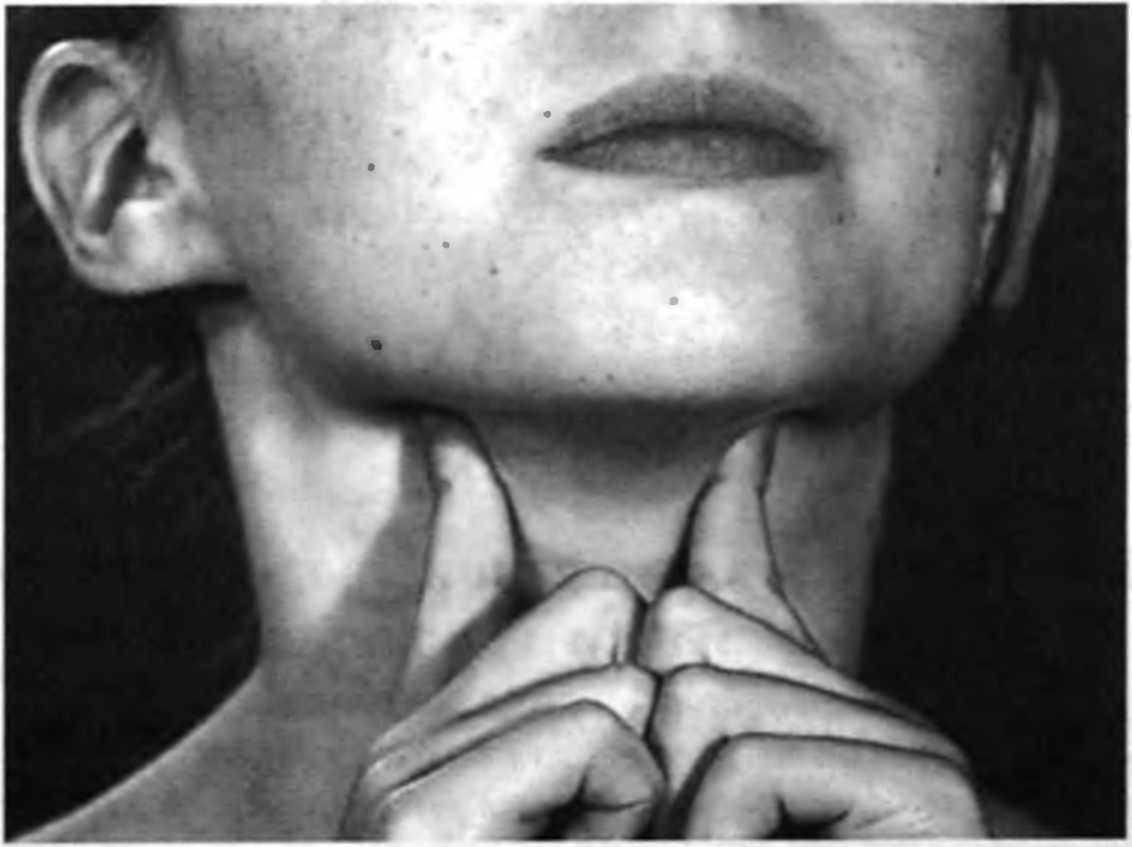

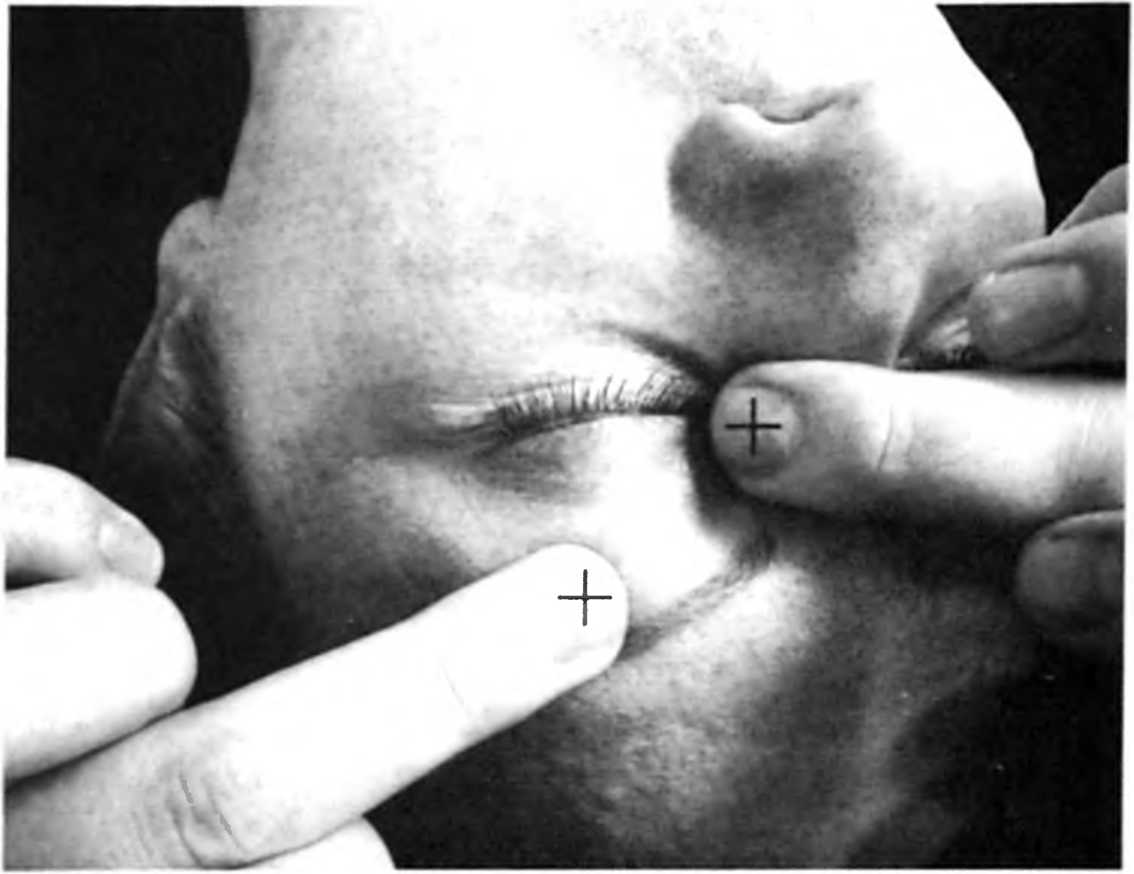

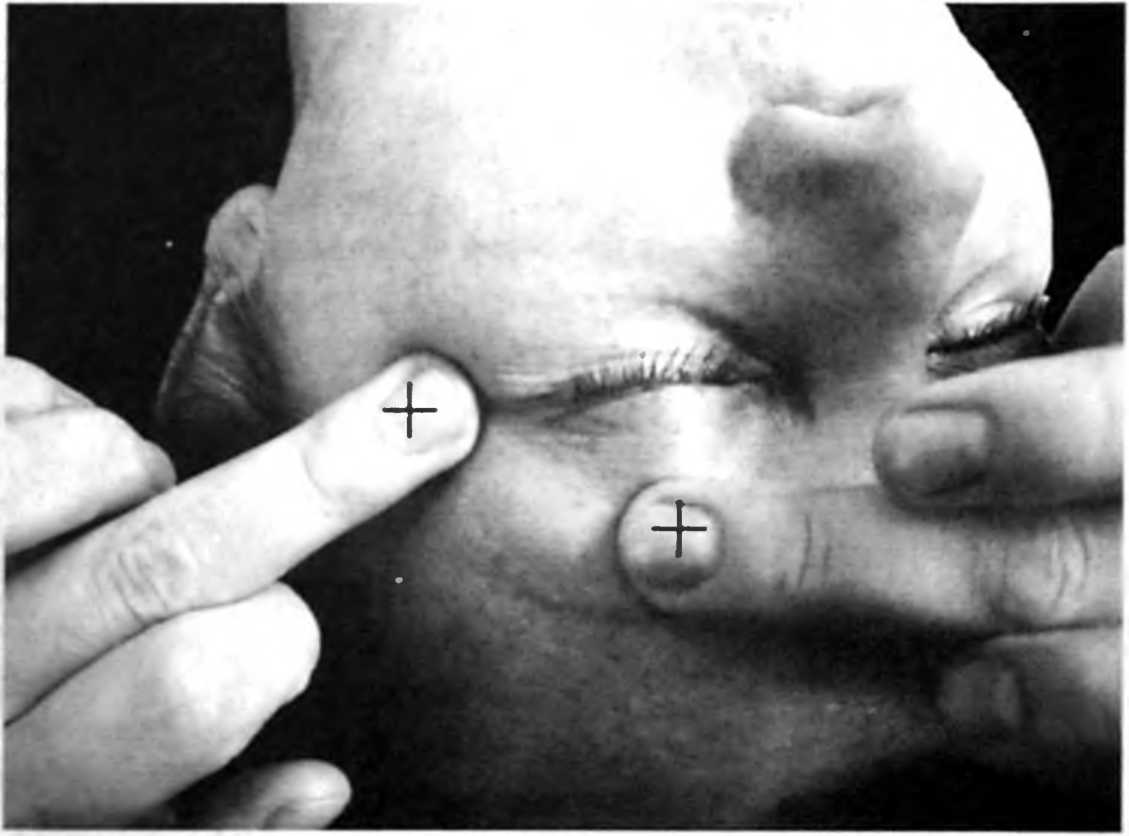

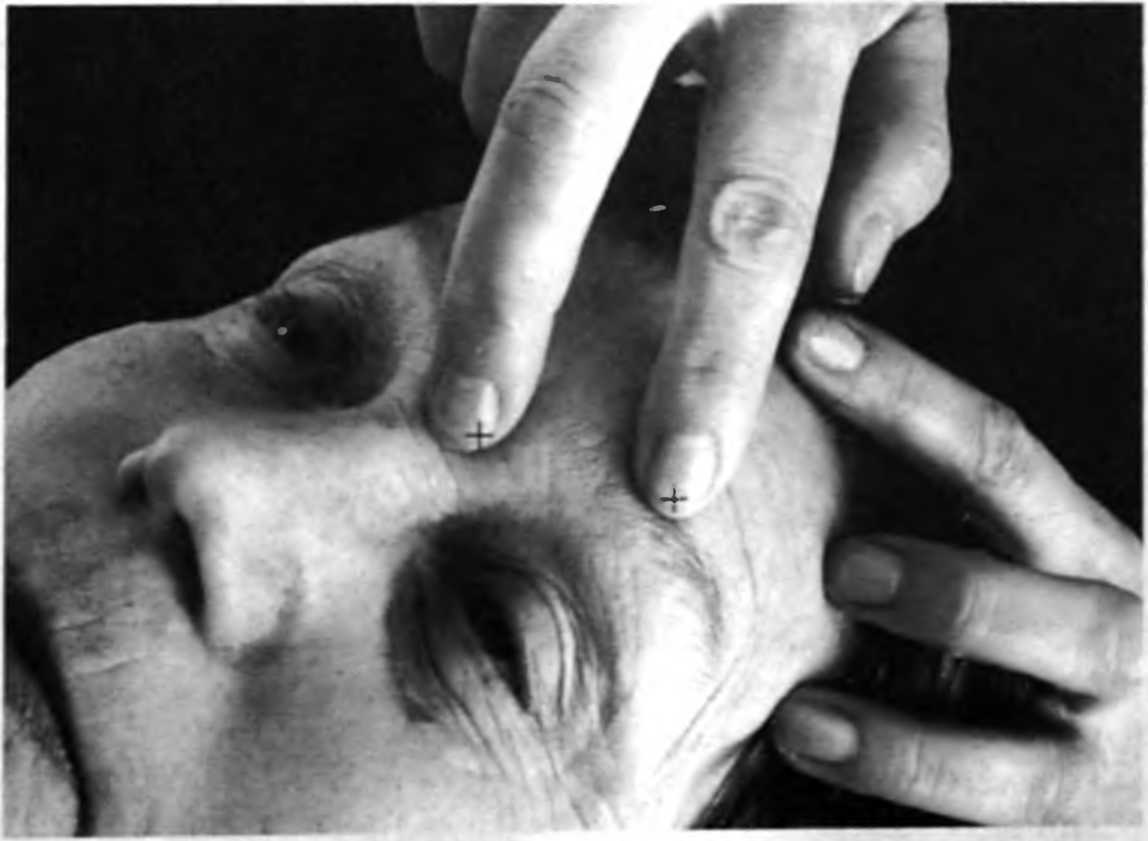

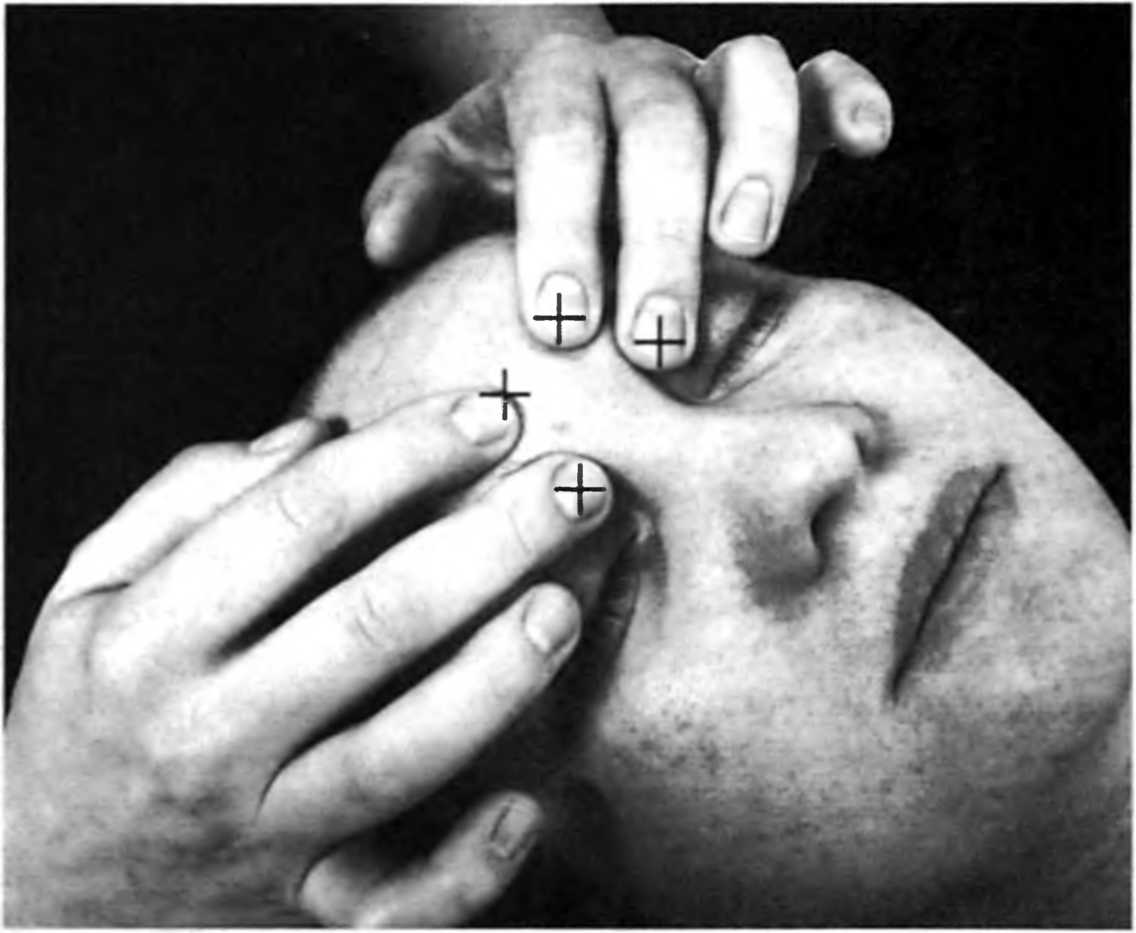

6.1. Активные лимфодренажные техники....................................................76

6.2. Коррекция миофасциальных структур

вентральной шеи и дна полости рта.....................................................79

6.3. Коррекция глобальных лицевых паттернов..........................................86

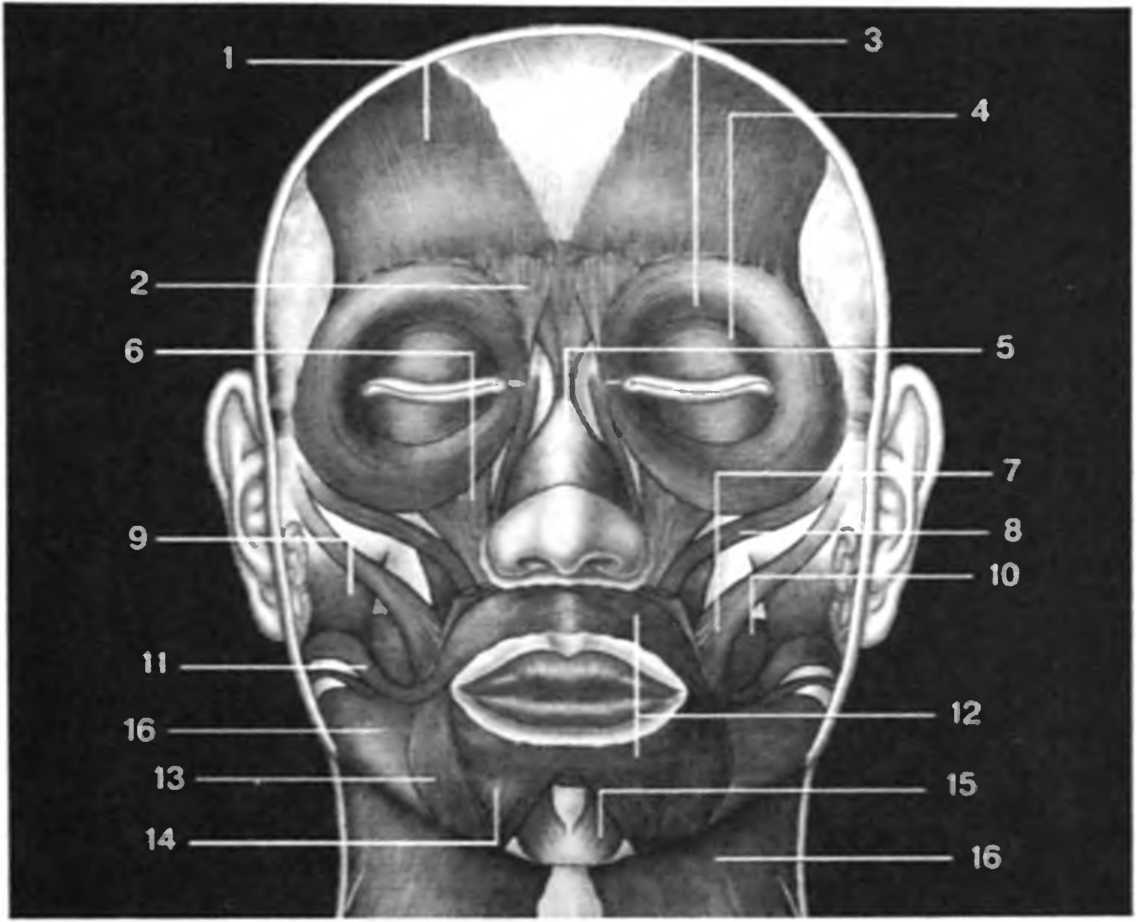

6.4. Эстетическое мануальное моделирование мимической мускулатуры.. 89

Глава 7

7.1. Активный лимфодренаж тела...........................................................106

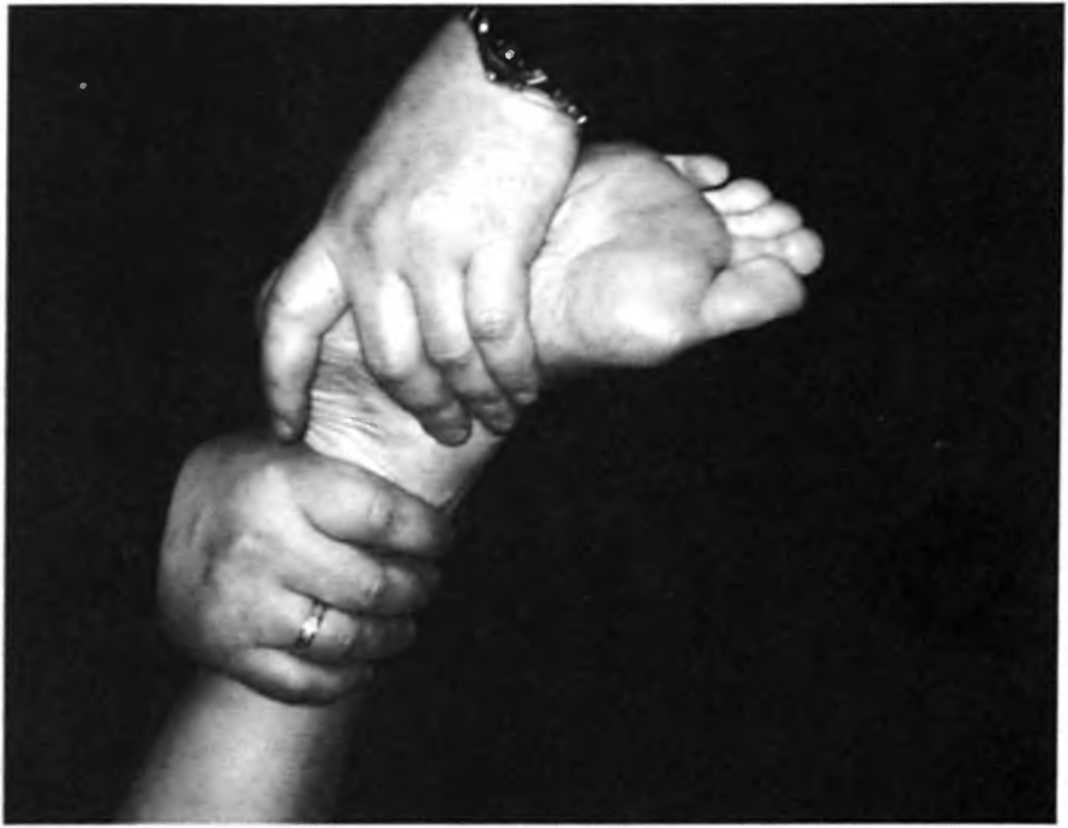

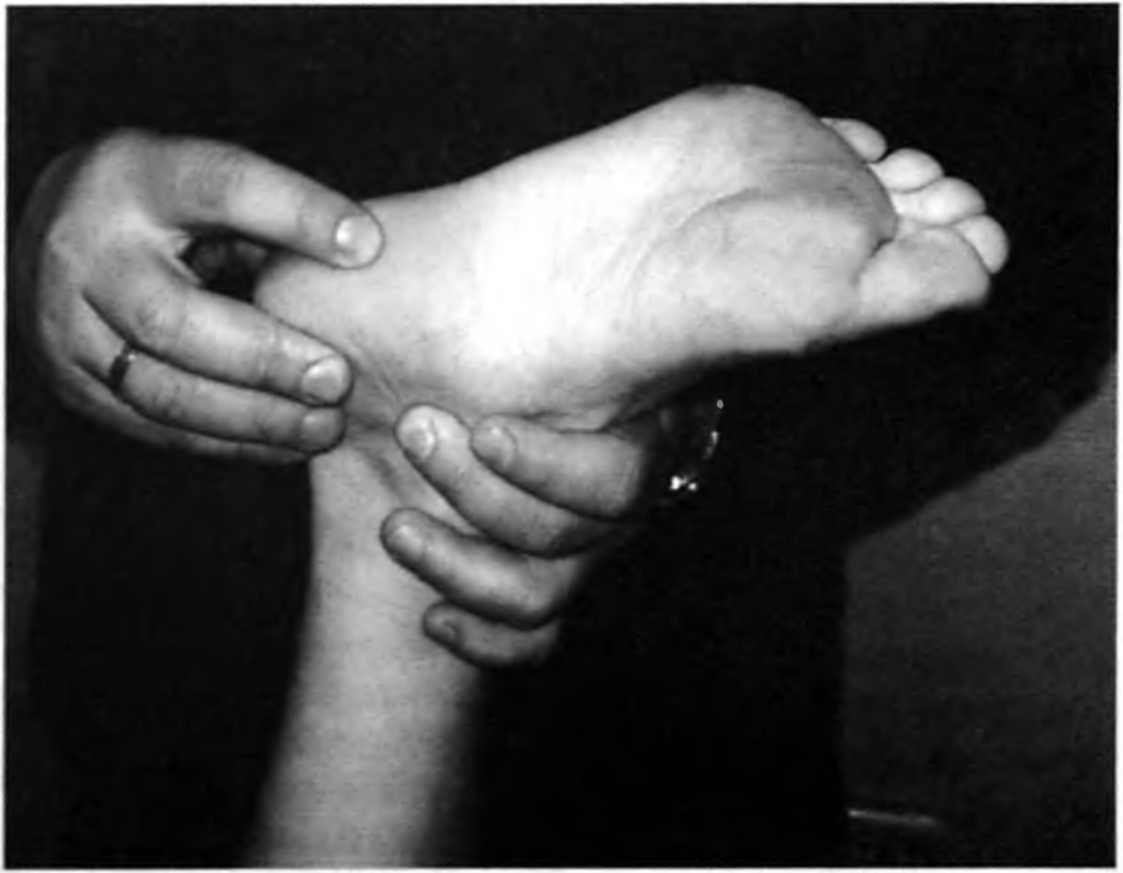

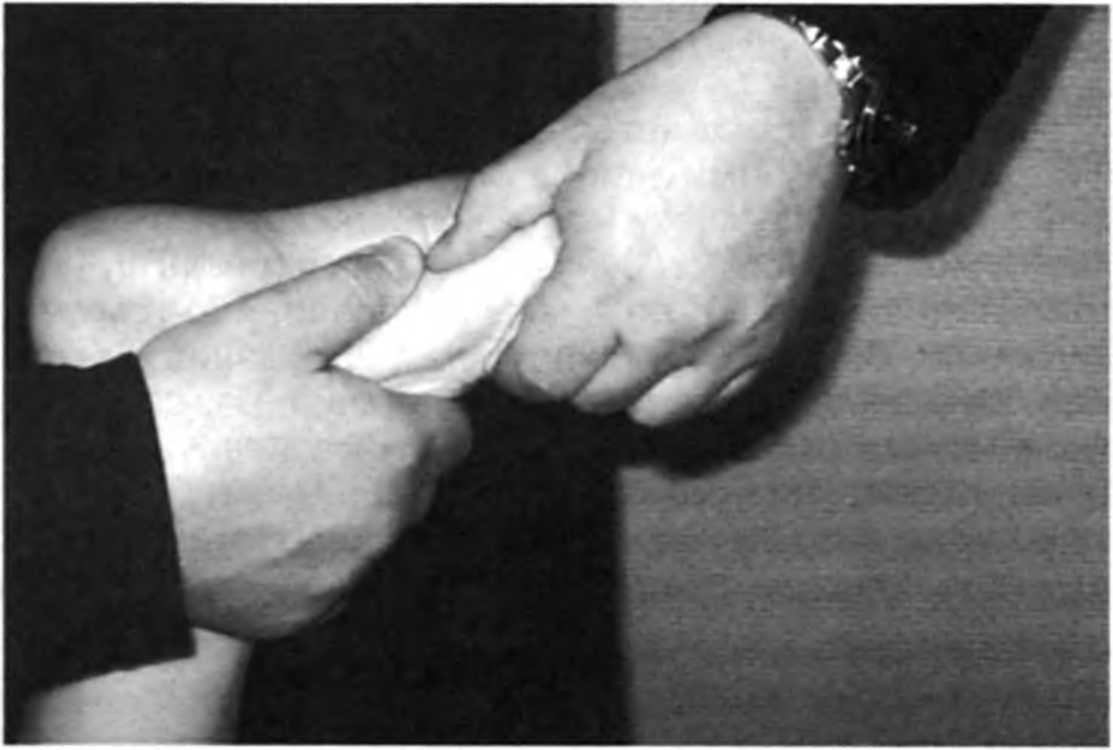

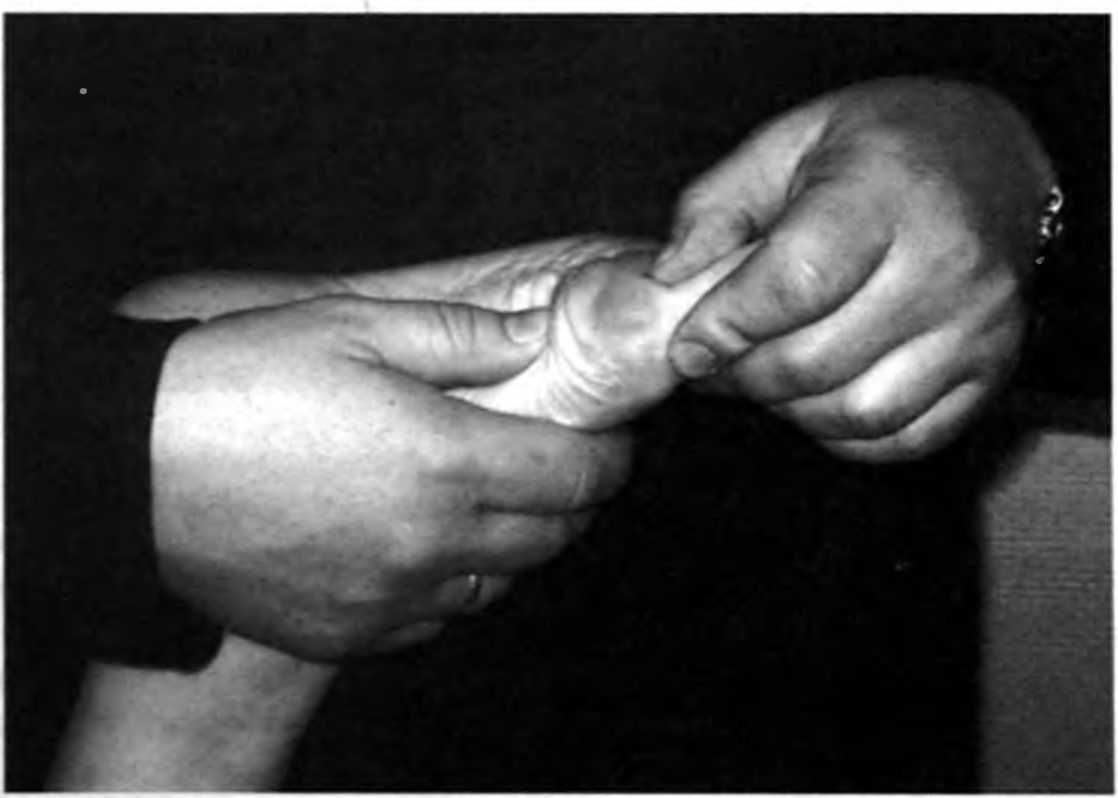

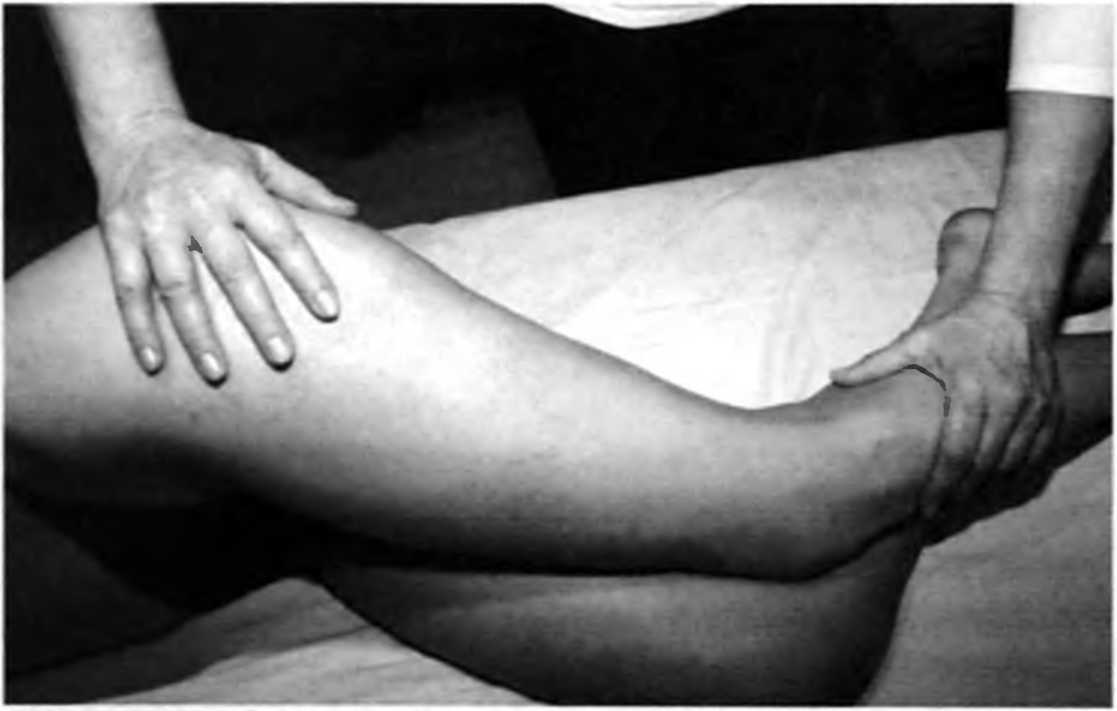

7.2. Коррекция стоп и голеней................................................................109

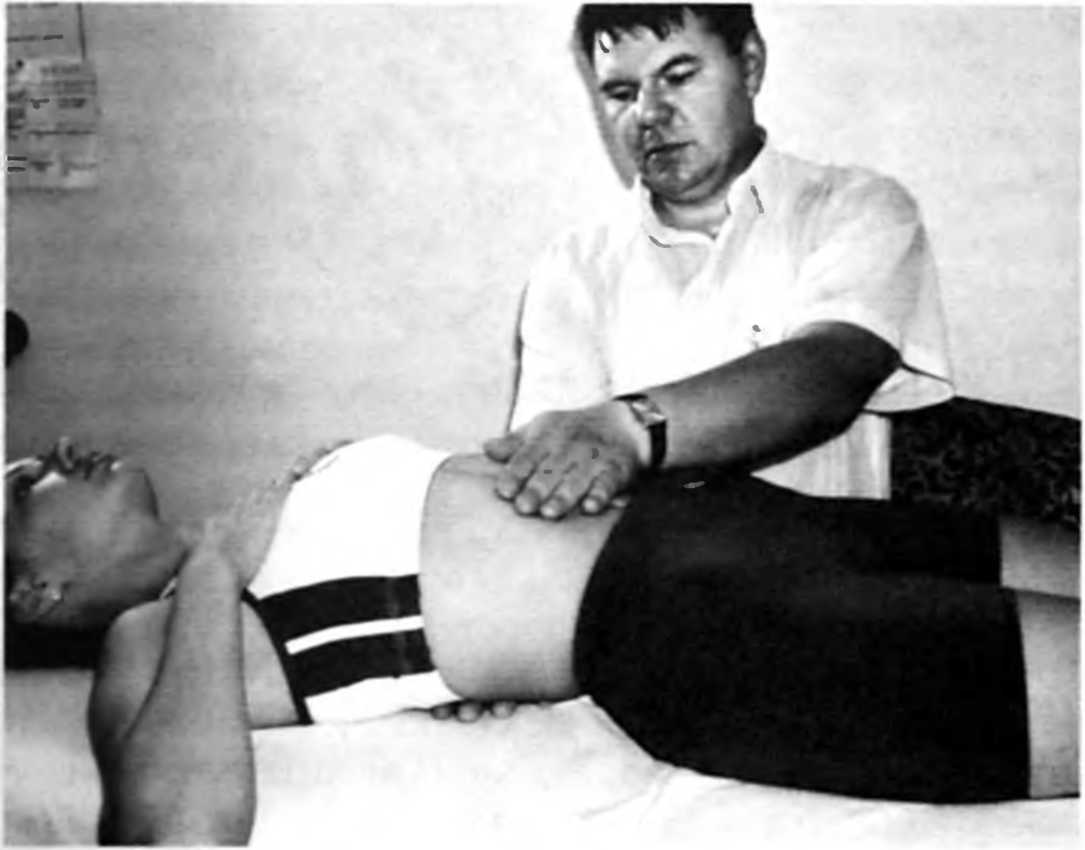

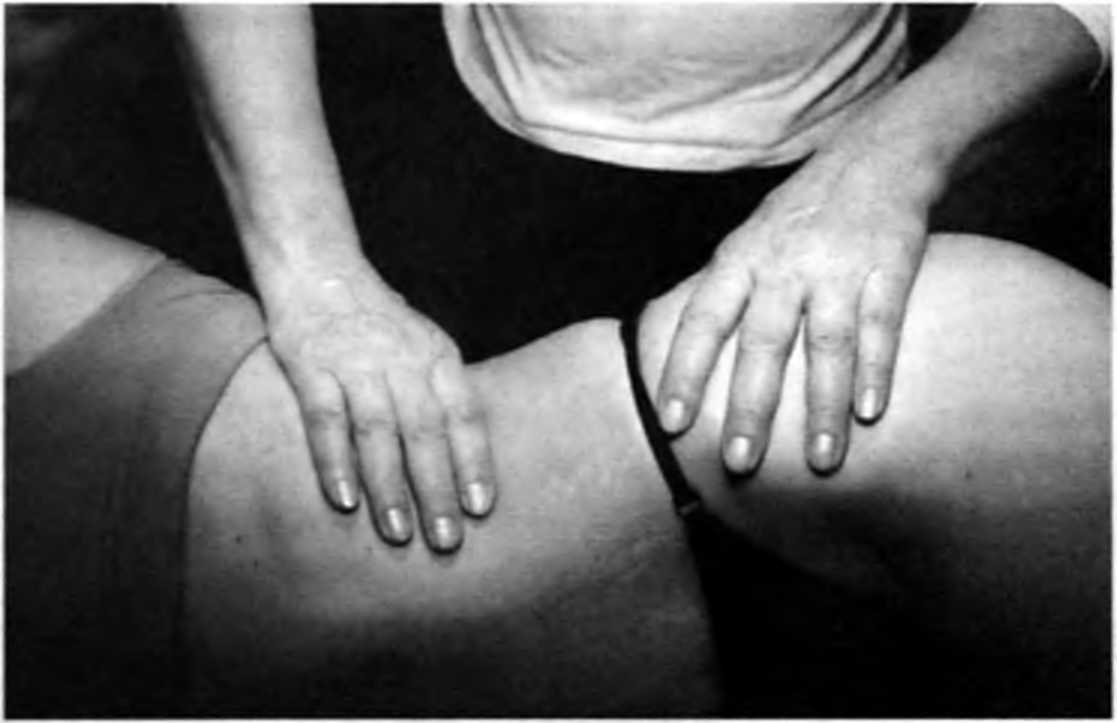

7.3. Коррекция таза, ягодиц и бедер......................................................115

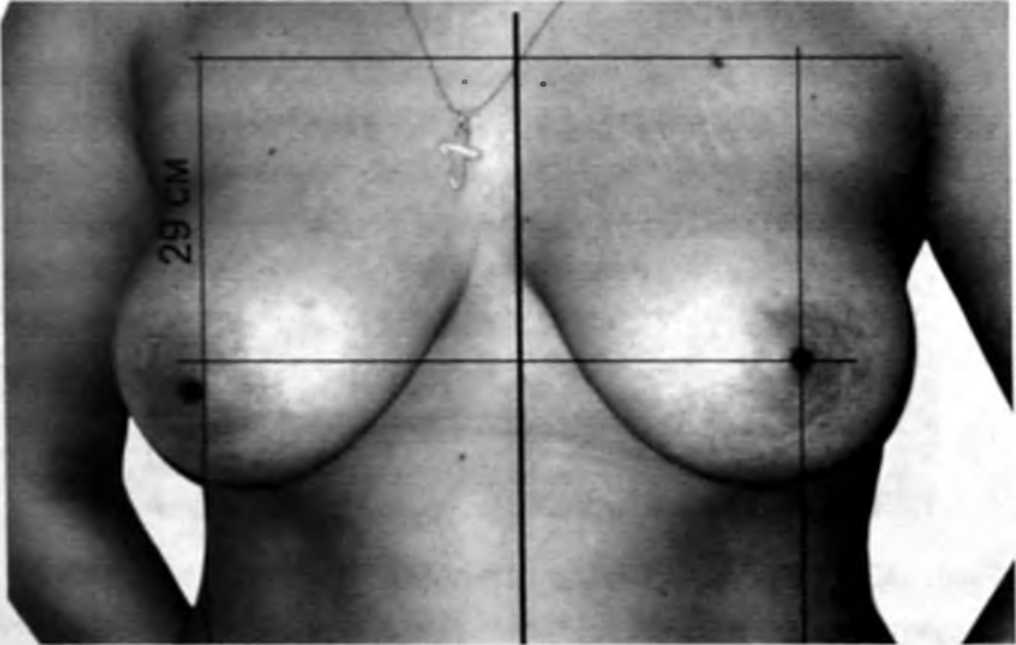

7.5. Коррекция молочной железы...........................................................128

Школа соматической интеграции

134

Темы семинаров

Эта книга появилась на свет благодаря помощи моих друзей и коллег, помогавших мне в организации семинаров и подборе иллюстративного материала. Их имена, телефоны и адреса электронной почты Вы можете найти в конце книги в разделе «Приложение». Надеюсь, что Вы освоите предложенные техники и успешно примените их на практике.

До недавнего времени считалось, что различные массажные техники, аппаратная косметология и наружные косметические средства являются незыблемой триадой инструментов для эстетической коррекции тела и лица. Однако в последние годы появились принципиально новые мануальные техники эстетической коррекции тела и лица, не являющиеся массажем.

Эстетическая интеграция лица и тела представляет собой новый физический метод воздействия (имеется в виду мануальное воздействие специальными мягкими техниками) на ткани пациента, имеющий своей целью придание упорядоченности и оптимального взаиморасположения различных тканей и частей тела. Это оптимальное взаиморасположение является обязательным условием хорошего здоровья и соответственно внешнего вида человека. Структура и функция тканей тела взаимосвязаны между собой самым тесным образом.

Результатом применения специальных коррекционных техник является нормализация миофасциального тонуса телесных и мимических структур, улучшение лимфооттока и кровообращения тканей. Основные внешние эффекты при использовании метода эстетической интеграции лица и тела следующие:

• Уменьшение объема в проблемных зонах;

• Контурирование тела;

• Устранение эффекта «апельсиновой корки» дряблости кожи, выравнивание рельефа кожи;

• Осуществление эффективного лимфодренажа;

• Улучшение венозного кровотока и активизация тканевого обмена;

• Равномерное распределение и частичное удаление жидкости из организма;

• Энергичность, жизненный тонус, высокая работоспособность и хорошее настроение (так называемое улучшение качества жизни).

Корни метода эстетической интеграции можно проследить в остеопатических и краниосакральных техниках, рольфинге (структурной интеграции) и телесно ориентированной психотерапии.

Лечебные техники, применяемые в эстетической интеграции лица и тела, являются принципиально новыми авторскими разработками и адаптированы специально подзадачи эстетической мануальной коррекции.

Проведение лечебных техник возможно не только на обнаженное тело, но и через легкую одежду. Предложенные методы хорошо комбинируются и стандартными косметологическими и СПА технологиями.

Причины и механизмы тканевых повреждений

Когда я спрашиваю участников семинара о возможных причинах и ме^ ханизмах эстетических проблем лица и тела, имея ввиду проблемы, пере' численные на рисунке внизу, то чаще всего слышу достаточно стереотип ные ответы: старость, питание, стрессы и экология.

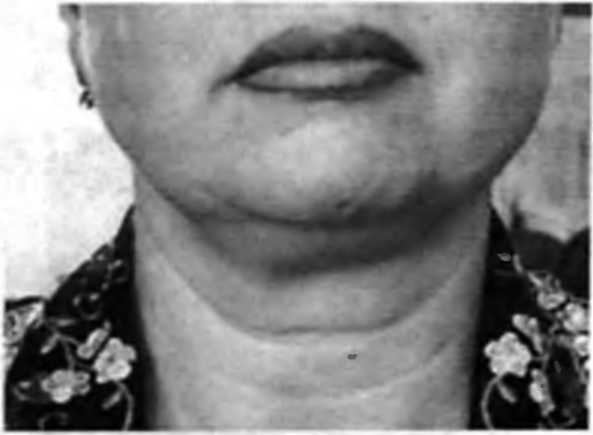

ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСФУНКЦИИ ПРИЧИНА

• Морщины в типичных зонах

• Гравитационный птоз щеки

• Отечные мягкие ткани лица

• Нехороший цвет лица

• «Второй подбородок»

• Очень плохое настроение от всего этого

Рис.1 — Типичные проявления эстетических дисфункций

Что касается воды питания и экологии, то тема не нова - еще древние китайцы на границе нашей эры писали в своих трактатах, что мир уже не тот - и вода плохая, и пища тоже. Что же касается старости, то таковая «болезнь» природой не предусмотрена - это подарок социума. Конечно, старение лица и шеи в общем должно отражать реальный процесс старения, происходящий с нашим организмом, но так бывает далеко не всегда. Всем известны случаи, когда лицо человека выглядит гораздо хуже его общего состояния, или, наоборот, намного моложе его паспортного и, главное, биологического возраста. Природа не дала нам эталон, на который мы должны равняться. В одних странах люди выглядят лучше, в других хуже, например, на одном из островов близ Японии, женщины и мужчины в 55 лет выглядят как 30-летние, и никто из ученых еще не сумел разгадать причину их моложавости.

В не таком уж далеком от нас XIX веке мать девушки на выданье во всех русских произведениях обычно называлась «старушка-мать». Хотя и сама бывшая «старушка», скорее всего, родила свою дочь не позже 18-20 лет (в то время, девушки за 25 считались старыми девами, перезревшими матронами). Т.е. по самым скромным подсчетам «старушке-мате-ри» не более 38-42 лет. Точно так же в произведениях А.Дюма, Э.Золя, Г и де Мопассана - дама после 33 лет уже считалась пожилой. Да и теперь в деревнях и мужчины и женщины выглядят гораздо старше своих городских сверстников (вот Вам свежий воздух и экология!). И не только потому, что жизнь их физически тяжелее и уход за внешностью меньше. Человек всегда, вольно или не вольно сравнивает себя с окружающими. В сознание его живут эталоны внешности, соотнесенные с возрастом людей и их внешностью в той среде, где человек живет. Т.е. примерный портрет человека в каждом определенном возрасте. Этот образ формируется на основании его житейского опыта, стереотипов того времени и той местности, где он проживает.

NB! Фактически происходит постоянное программирование нашего подсознания, которое и определяет наш внешний вид и скорость старения.

Поэтому, я настоятельно не рекомендую жить стереотипами или кивать на непреодолимую планку в виде генетики. Ведь, как уже говорилось выше, природой не расписано в наших генах, как старо мы должны выглядеть, и у нас есть шанс до глубокой старости выглядеть значительно моложе принятых на сегодня стандартов.

Представляя собой открытую саморегулирующуюся систему (есть в науке даже такой термин - диссипативная система), тело человека представляет собой результат взаимодействия (баланса) внешних, энтропийных по своей сути (разрушающих, снижающих энергию системы) и внутренних, стабилизирующих сил. Причем, действие этих внутренних сил не может быть сведено к банальным законам термодинамики (как следствие окислительно-восстановительных реакций в организме).

Таблица 1. Факторы здоровья и внешнего вида человека

|

Внутренние (стабилизирующие) факторы |

Внешние (энтропийные) факторы |

|

Некая «жизненная сила», она же: "Прана» у индийцев; «Нумен» у древних римлян •Чи или Ци» у китайцев; «Elan Vital» Анри Бергсона; «Либидо» Фрейда: -Оргон» Райха; *Тета» Хаббарда: и прочая... |

1.Физические действие гравитации, травма, чрезмерная физическая нагрузка 2. Биохимические инфекции и их токсины, лекарственные препараты загрязнение среды |

Во все века принято было говорить о наличии в человеке некой жизненной силы, которая в разные эпохи и у разных народов называлась по-разному (естественно, с претензией на оригинальность и исключительность), см. таблицу 1.

Эта жизненная сила дана каждому из нас от рождения, а как мы ей распорядимся - зависит только от нас.

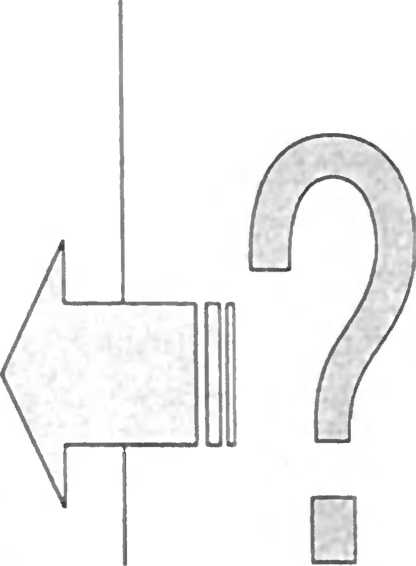

По моему мнению, основу внутренних стабилизирующих сил пред-сгавляют результаты взаимодействия таких тонкоматериальных процессов, как мысли, ощущения и эмоции, поэтому наш главный враг (причина болезней и неудовлетворительного внешнего вида) сидит у нас внутри!

Таким образом, факторы, ведущие к нарушению энергетического баланса (читай - болезням), следовательно - эстетическим проблемам, можно разделить на две группы: 1) внутренние (стабилизирующие) и 2) внешние (энтропийные). Включение этих групп факторов может происходить как параллельно, так и последовательно.

Под внутренними факторами я подразумеваю телесно (соматически) проявленные результаты несогласованности интеллектуальных процессов, потока эмоций и регуляции двигательных актов.

Под внешними факторами подразумевается действие физических (чрезмерные нагрузки, травмы, гравитация, в том числе) и химических причин (бактерии, вирусы, токсины, лекарственные препараты,

неблагополучная экология).

Психоэмоциональные факторы я предлагаю относить к факторам пер-вой (внутренней) подгруппы, т. к. повреждающая активность одного и то же события зависит от индивидуальных реакций личности и может изменять-ся от максимальной до нулевой у различных субъектов.

Результаты несогласованности указанных процессов оказывают повреждающее воздействие на ткани тела, а также приводят к повышенной чувствительности (и на причинном уровне) и к действию факторов второй группы.

Местом действия повреждающих факторов являются соединительнотканные структуры, а сами механизмы повреждения связаны с повышением напряжения и ригидности соединительнотканных структур различных регионов тела. Здесь следует отметить, что под соединительнотканными структурами подразумеваются не только фасции, но также и все ткани мезодермального происхождения - мышцы, сосуды, дермальные слои кожи и.т.п. Более подробное рассмотрение вопросов, касающихся эмбриологических, гистологических и анатомических особенностей соединительной ткани, освещены в соответствующих разделах.

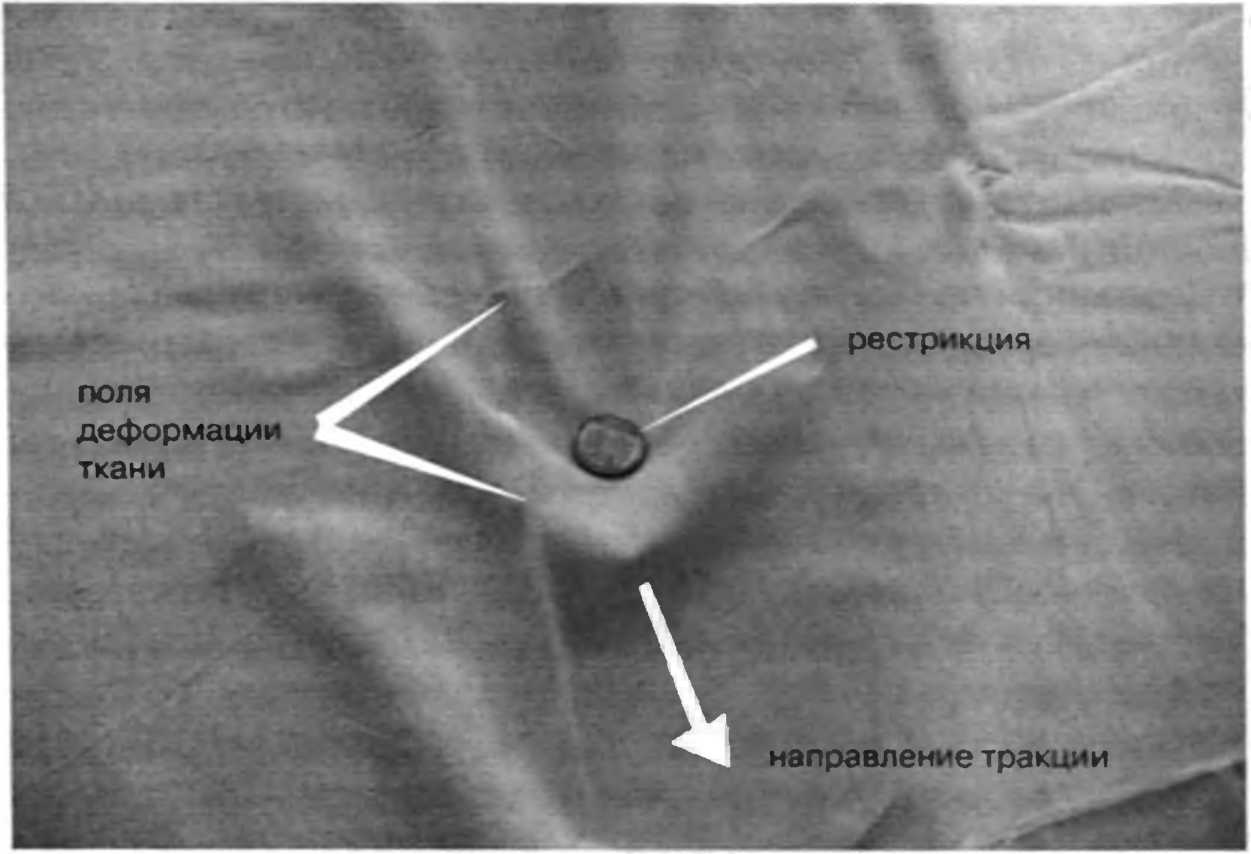

В результате действия вышеперечисленных повреждающих факторов возникают специфические тканевые повреждения - рестрикции, меняющие биохимические, нейрофизиологические и механические свойства ткани.

В зависимости от повреждающей силы источника и возможностей регуляции организма в начале рестрикция всегда обратима и функциональна. При возникновении рестрикции в тканях происходят изменения их вископластичных и вискоэластичных свойств, снижается кровоснаб-

жение и нарушается микроциркуляция. Эта патологическая ситуация может усилиться и привести к ишемии ткани или какого-либо органа. Чем меньше компенсируется рестрикция регуляторными возможностями организма, тем сильнее проявляется клиническая картина в виде локальных или чаще нелокальных симптомов (болевая ирритация, воспаление, либо инфекции). Следует также указать на суммационные эффекты рестрикций. Если ограничение подвижности сохраняется длительное время, то происходят морфологические изменения в тканях и органах. По причине повышенной активности миофибробластов увеличивается количество коллагеновых волокон, изменяется форма эласти-новых волокон (так называемая «хаотичная структура»). Они теряют способность к динамике, ограничение подвижности становится необратимым и закрепляется в ткани. Ткань при этом «преждевременно стареет». В свою очередь, потеря функциональной способности ткани определяет ее форму.

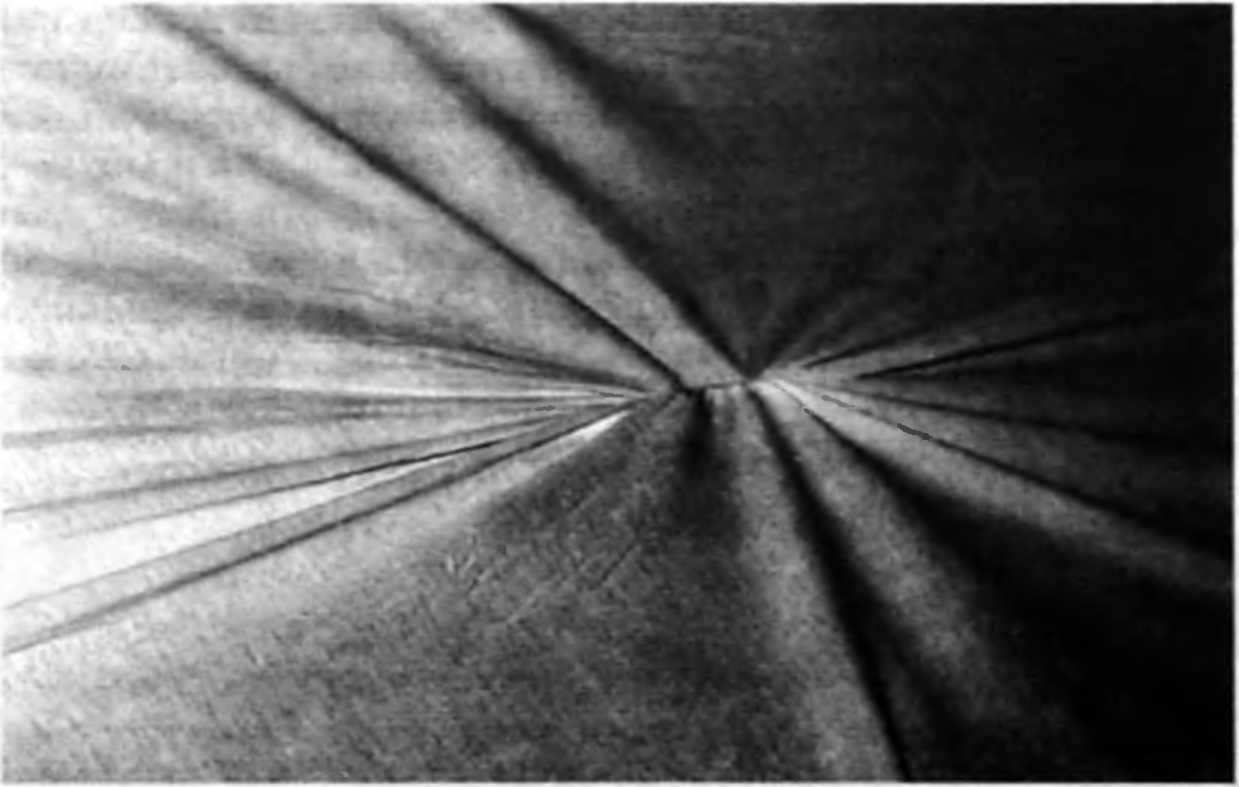

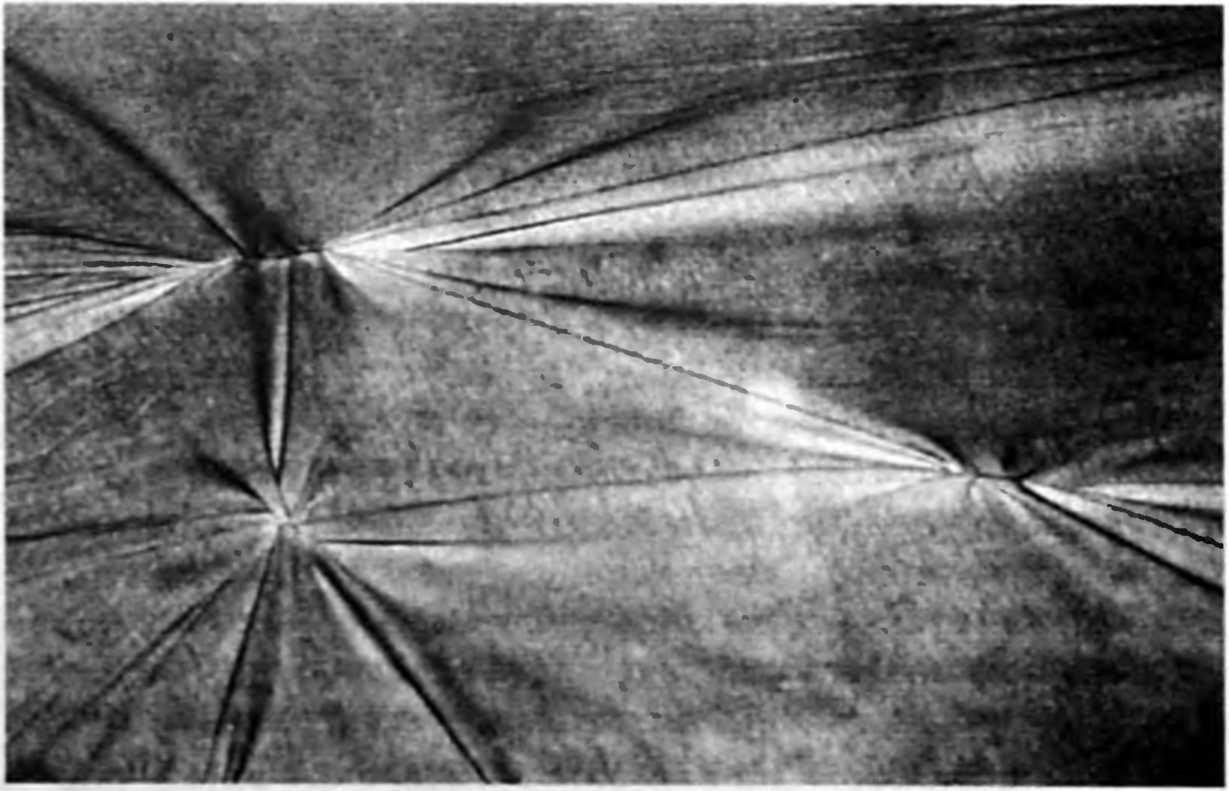

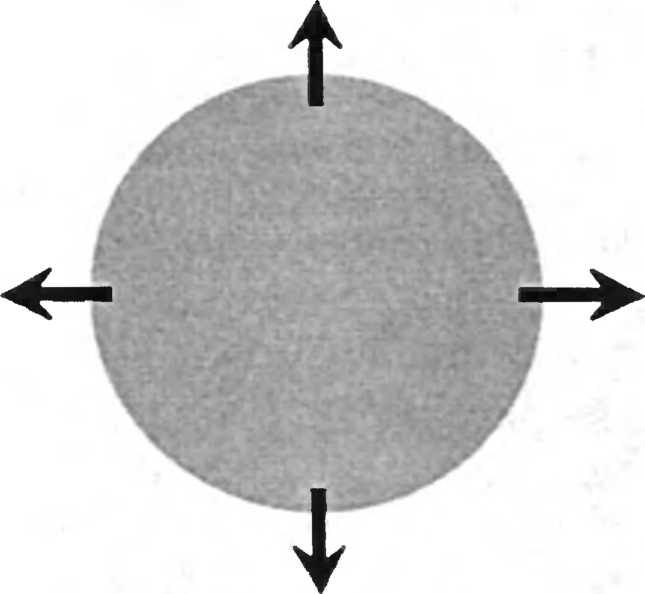

На близлежащие ткани рестрикция оказывает центростремительное воздействие. Все ткани тела оказываются под воздействием этих сил (рис. 3 и 4). Как следствие, возможно возникновение новых ограничении подвижности. Первоначальная рестрикция в этой цепи называется первичной.

Характерный признак рестрикции - это ограничение подвижности ткани. Однако это определение является верным только относительно, и я хочу внести некоторую ясность.

Рестрикция не является просто аналогом смещения или неправильного положения. Этот факт часто является источником ошибки в диагности-

ничениёк щижности усами I рестрикция)

¥

Физические (травма, чрезмерная физическая нагрузка)

Химические (инфекционные токсины, лекарственные препараты)

Рис.5 — Схема формирования рестрикции (тканевого повреждения-

участка ограничения подвижности ткани)

ке и лечении. Я всегда делаю различие между тем, как может проявляться рестрикция, и тем, что создает рестрикцию. Многие дисбалансы в положении тканей могут являться просто адаптацией.

О рестрикциях судят не столько по амплитуде движения, сколько по резистентности тканей, выявляемой специальными тестами, о которых я подробно рассказываю на своих семинарах. Характерным признаком рестрикции является тканевой барьер. Он включает блокирование или четкое противодействие структур даже при малейшем натяжении.

Какова же природа этого тканевого противодействия? Элементы, которые определяют механический барьер, могут включать в себя мышечную контрактуру, фасциальное напряжение или тканевую психосоматическую фиксацию. Фактически существует гистологический процесс, который ясно объясняет физиологический механизм всех рестрикций. Это процесс рубцевания соединительной ткани.

Итак, как уже говорилось выше, причинами рестрикций может быть комбинация следующих повреждающих факторов:

• несогласованность потока эмоций, мыслей и регуляции движения (в т.ч. подавленные эмоции);

• физические факторы (например, травма, чрезмерная физическая нагрузка, в. т.ч. действие гравитации);

• химические факторы (неправильное питание, побочное действие лекарственных препаратов, различные интоксикации).

Рестрикции могут создаваться нарушением душевного равновесия, чрезмерными волнениями, желаниями и страстями, умственной перегрузкой или любым другим дисбалансом эмоций и мышления. Из всех эмоциональных факторов, по моему мнению, 90 % занимает страх (тревога) различной степени выраженности и компенсированности (подавленности). Причем, этот страх выступает не явно, а скрыт очень глубоко в недрах нашего подсознания и представляет собой некое подобие «подводной части айсберга», проявляясь типичными рисунками напряжения тканей в теле и характерными мимическими паттернами.

Под случаями непосредственного физического воздействия подразумевают несчастные случаи (падение, неловкое движение), повторные микротравмы и нарушения осанки. Воздействие гравитации является самым важным физическим факторам возникновения повреждения тканей.

Инфекционные агенты также способны вызывать многие рестрикции. Как сами бактерии и вирусы, так и продукты их метаболизма создают ответный защитный механизм, что приводит к воспалительной реакции. Эта воспалительная реакция может быть начальной точкой в процессе, который мы идентифицируем как процесс рубцевания. Если создается рестрикция, то в дальнейшем она вызывает биомеханическую дисфункцию, что приводит к еще большей уязвимости организма. Таким образом, создается патологический цикл рецидивов. Инфекция создает рестрикцию, которая в свою очередь способствует облегченному повторению инфекционного заболевания.

Организм подвергается многочисленным расстройствам со стороны внешней среды, вызываемым климатическим фактором, питанием и диетой, определенными медикаментами, загрязнениями и ритмом жизни. Все это, возможно, является причинами рестрикций. Однажды созданная тканевая фиксация может нарушить систему ауторегуляции и адаптации организма к внешней окружающей среде. И, наоборот, нейтрализация рестрикций будет способствовать восстановлению гомеостаза. Это в свою очередь повышает резистентность организма и снижает силу воздействия вредных факторов окружающей среды на его метаболизм.

Процесс образования рестрикций и так называемого преждевременного старения ткани представляет собой ее рубцевание, которое систематически развивается в трех стадиях:

Воспалительная реакция является неспецифическим защитным механизмом организма, который сталкивается с агрессией (физическая травма, химический фактор, бактериальная инвазия, психологический

Механизмы тканевых повреждении

Воспаление (отек ткани)

Спонтанно обратимая стадия

Фиброз (разрастание соединительнои ткани)

Коллагеновые волокна пораженной соединительной ткани увеличиваются в количестве и имеют различную ориентацию в зависимости от оказываемого давления на ткани! Увеличение количестве нерастворимых комплексов ГАГ и ПГ Спонтанно необратимая стадия

Склероз (фиброзное уплотнение) Вследствие недостатка (отсутствия) васкуляризации затвердевание ткани усиливается, Минимально обратимая/необратимая стадия

Рис. 6 — Механизмы и стадии тканевого повреждения

стресс и т.д.). Из всех типичных признаков воспаления (отек, боль, жар, покраснение) наши пациенты демонстрируют только отек тканей, поэтому первую фазу тканевого повреждения я обычно называю фазой отека.

В сократительных тканях эта стадия как правило связана со спазмом миофасциальных структур. Отек и мышечный спазм создают чрезмерное натяжение (давление) на ткань, что составляет первую стадию тканевого повреждения.

Реакция фибробластов (клеток соединительной ткани) приводит к чрезмерному продуцированию ими белково-сахаридных комплексов, таких как глюкозаминогликаны (ГАГ) и протеогликаны (ПГ). Эти комплексы способны к удерживанию избыточного количества жидкости, т.е. фактически они не только повышают внутритканевое давление за счет удержания жидкости, но и меняют физколлоидные свойства межтканевой метаболической среды. Связывание ПГ и ГАГ дисульфидными мостиками является решающим фактором в пролонгировании фазы отека (образуются нерастворимые комплексы). Кроме того, фибробласты начинают избыточную продукцию коллагена, что приводит к дисбалансу в соотношении разных типов волокон соединительной ткани и повышает ее (ткани) ригидность.

Несмотря на его острые и порой сильные проявления, воспаление остается физиологической реакцией. Обычно это обратимая стадия. Полное выздоровление может быть спонтанным или осуществляться с помощью симптоматического или общего лечения.

1.2. Фиброз (разрастание волокнистой соединительной ткани)

Стадия фиброза соответствует тканевой реорганизации, которая следует за стадией воспаления, которая была очень выраженной, очень длительной или регулярно возобновлялась. Коллагеновые волокна пораженной соединительной ткани увеличиваются в количестве и имеют различную ориентацию в зависимости от оказываемого давления на ткани. Увеличение количества коллагеновых волокон создает тканевую зону, которая становится более адгезивной (связующей) и более прочной, чем окружающие ткани. Как результат - коллагеновая ткань склеивается.

Стадия фиброза при рестрикциях не является спонтанно обратимой. Однако последовательное проведение терапии дает возможность достижения лучшей реорганизации соединительной ткани и полной или частичной нормализации ее подвижности на этом уровне.

1.3. Склероз (фиброзное уплотнение)

Склероз является последней стадией процесса патологического рубцевания ткани. Вследствие недостатка васкуляризации изменения ткани (ее затвердевание) усиливается. На этой стадии мы обнаруживаем обызвествление сухожилий, экзостоз (нарост на кости), склероз артерий, кожный кератит и т.д.

NB! Следует отметить одну гистологическую особенность соединительной ткани: соединительная ткань является единственной тканью тела человека, которая имеет способность к рубцеванию.

Хотя стадия склероза и не является обратимой (или минимально обратимой), лечение специальными мануальными техниками, как правило, повышает адаптационную способность организма к этому нарушению. В результате такого лечения достигается стабилизация процесса деградации ткани, который был запущен, либо его минимизация.

Процесс фиксации тканевого поражения не всегда является линейным процессом, который я описал. Стадия фиброза может включать воспалительные проявления, наблюдаемые при обострении заболевания. Различные стадии поражения могут сосуществовать внутри одной и той же области дисфункции. Иногда, даже после адекватно проведенного лечения, пациенты могут давать такие реакции, как «тугопод-вижность», боль и утомляемость, что предполагает наличие феномена «обратного развития симптомов». Иными словами - стадия фиброза и даже стадия склероза могут вернуться к первоначальной стадии воспаления.

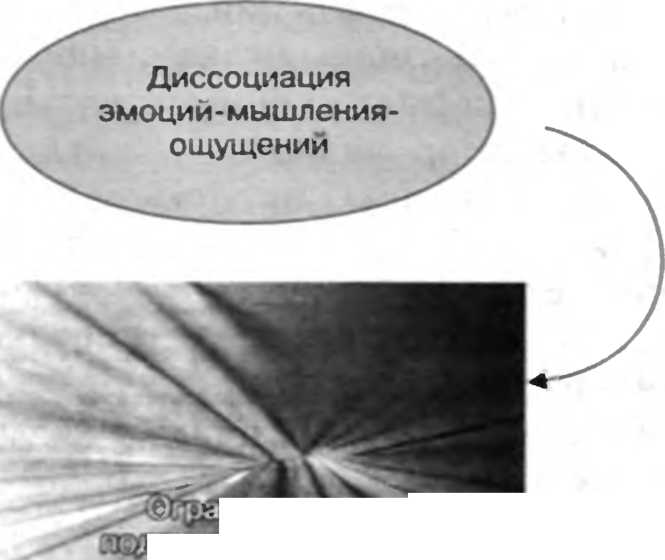

Подводя черту под вышесказанным, причины эстетических дисфункций представляются мне следующим образом (рис. 7).

Причины эстетических дисфункций лица и тела

Основная причина:

Расщепление реальности нашим умом (наличие модели мира и моего места в нем).

Второстепенные регионарные и локальные причины:

1. Нарушения миофасциального тонуса;

2. Лимфостазы;

3 Изменения количества и качества соединительной ткани;

4 Нарушения трофики тканей

Рис. 7 - Основные и второстепенные причины эстетических дисфункций. Под расщеплением реальности нашим умом я понимаю процесс диссоциации эмоций—мышления—ощущений.

Глава 2 Анатомия и эмбриология соединительной ткани и основных фасциальных структур

Эта книга не претендует на звание учебника анатомии, однако я считаю целесообразным дать краткий обзор фасциальной организации тела.

Глубокие слои кожи, фасции и мышцы имеют соединительнотканное происхождение. Поэтому роль соединительной ткани в процессах, рассматриваемых эстетической интеграцией, без преувеличения огромна.

Чтобы лучше разобраться в механизмах возникновения тканевых повреждений и особенностях их влияния на лицо тело в целом, необходимо иметь представление об эмбриологии и анатомии соединительных тканей и фасций. Мы не будем говорим об эмбриологии и анатомии в полном объеме, а лишь сфокусируемся на ее нескольких ключевых моментах, которые помогут объяснить роль соединительной ткани (фасциальных структур, в частности) в формировании особенностей диагностической и терапевтической тактики в эстетической интеграции.

Принципиальным моментом в нашей практике является признание того, что все эти элементы соединительной ткани (в том числе мышцы, фасции, артерии, глубокие слои кожи и т.д.) произошли из одного и того же эмбриологического образования — из мезобласта.

Имеется три основные (первоначальные) оболочки или зародышевые слои эмбриона, которые дают происхождение всем тканям и органам тела. Эти оболочки ясно формируются уже с третьей недели развития эмбриона человека. Эта фаза эмбрионального развития называется гас-труляцией (трансформация бластулы в гаструлу), и три оболочки имеют следующие названия:

- эндобласт, или внутренняя оболочка

- эктобласт, или наружная оболочка

- мезобласт, или средняя оболочка

Появление мезобласта соответствует началу эмбриогенеза: формированию эмбриона. Его промежуточное положение между двумя другими оболочками означает, что он является соединением. Как мы увидим далее, это очень важно.

В какой бы части тела ни находилась соединительная ткань, она неизменно выполняет свои основные функции - соединение и объединение.

Соединительная ткань может рассматриваться как некий «органический цемент» пластической структуры человека. Произойдя из мезобласта, эмбриональная соединительная ткань (мезенхима) дает рождение всем различным типам взрослой соединительно ткани.

Ниже перечислены типы соединительной ткани от менее плотной до более плотной:

- кровь и лимфа - жидкая соединительная ткань;

- неоформленная (рыхлая, волокнистая) соединительная ткань - жировая,

- ретикулярная (сетчатая), неоформленная;

- плотная и эластичная соединительная ткань;

- хрящ;

- кость.

Независимо от формы или функции соединительная ткань состоит из трех частей.

1. Клетки, которые все возникают (происходят, берут начало) из мезенхимы, позже будут идентифицироваться в зависимости от их функции:

- эритроциты, лейкоциты и тромбоциты сосудистой ткани;

- адипоциты жировой ткани;

- фибробласт фасциальной ткани;

- хондроциты хряща;

- остеоциты кости.

Фибробласты фасциальной ткани синтезируют ее важнейшие компоненты: углеводно-протеиновые комплексы (формирующие метаболическую среду и являющиеся с точки зрения биохимии высокополимерными сахарами, связанными с протеинами, а именно - протеогликаны (ПГ) и глюкозаминогликаны ГАГ), они обладают способностью связывать воду и участвовать в ионном обмене), а также коллаген и эластин, которые формируют волокна соединительной ткани.

Фибробласты являются центрами метаболической активности соединительной ткани, реагируя на изменения кислотно-щелочного равновесия, действие гормонов, медиаторов, нейротрансмиттеров, бактериальных и вирусных токсинов - неспецифической реакцией ускоренного синтеза ПГ и ГАГ. Лизис этих полисахаридно-протеиновых комплексов осуществляется макрофагами, моноцитами и нейтрофильными гранулоцитами. Таким образом, осуществляется биохимическое равновесие в соединительной ткани.

2. Три типа волокон, имеющих ясно выраженные различия, которые составляют структуру соединительной ткани:

- Ретикулярные волокна принимают форму решетки и форму разветвленной сети.

- Эластичные волокна (очень эластичные и гибкие).

- Коллагеновые волокна (очень резистентные и организованы в веретенообразные структуры).

Разные пропорции этих трех видов волокон создают различные биомеханические особенности определенных типов соединительных тканей. Каждый тип будет отличаться по степени гибкости, эластичности, или резистентности этих элементов.

3. Основное вещество, которое составляет метаболическую среду для вышеперечисленных клеток и волокон. Эта среда может иметь жидкую, желатиновую или твердую консистенцию, ее состояние зависит от количества и физколлоидных характеристик протеогликанов (ПГ) и глю-козаминогликанов (ГАГ), синтез которых осуществляется фибробласта-ми (клетками соединительной ткани). В свою очередь, характеристики ПГ и ГАГ будут зависеть от наличия или отсутствия реакции фиброблас-тов на действие повреждающих факторов. Механизмы этих реакции будут нами рассмотрены в соответствующей главе.

Так как любая соединительная ткань включает в себя три составных элемента (клетки+волокна+метаболическая среда), мы может сказать, что такие анатомически различные системы как: костно-суставная система; миофасциальная и сосудистая системы, являются эмбриологически гомогенными и тесно связанными между собой в структурном и функциональном плане.

- Костная ткань обеспечивает вставления для фасций, и там образуются клетки крови.

- Фасциальная ткань окружает и поддерживает костно-суставную систему и мышцы, а также и сосуды.

- Кровяная ткань орошает всю соединительную ткань, упомянутую выше.

Соединительная ткань представляет собой универсальную метаболическую, транспортную и информационную среду, в которой протекают биохимические, гормональные и иммунологические реакции, обеспечивающие работу организма. Реакция по типу «все или ничего» характерна при воздействии повреждающих факторов на соединительную ткань. Эта реакция характеризуется стереотипностью раздражения на повреждающие факторы различной интенсивности.

Соединительную ткань можно рассматривать как своеобразное «молекулярное сито», сквозь структуру которого на пути из артериального в венозное и лимфатическое русло проходят жидкости, электролиты, минералы, газы, протеины, липиды, витамины и их комплексы, и т.п.

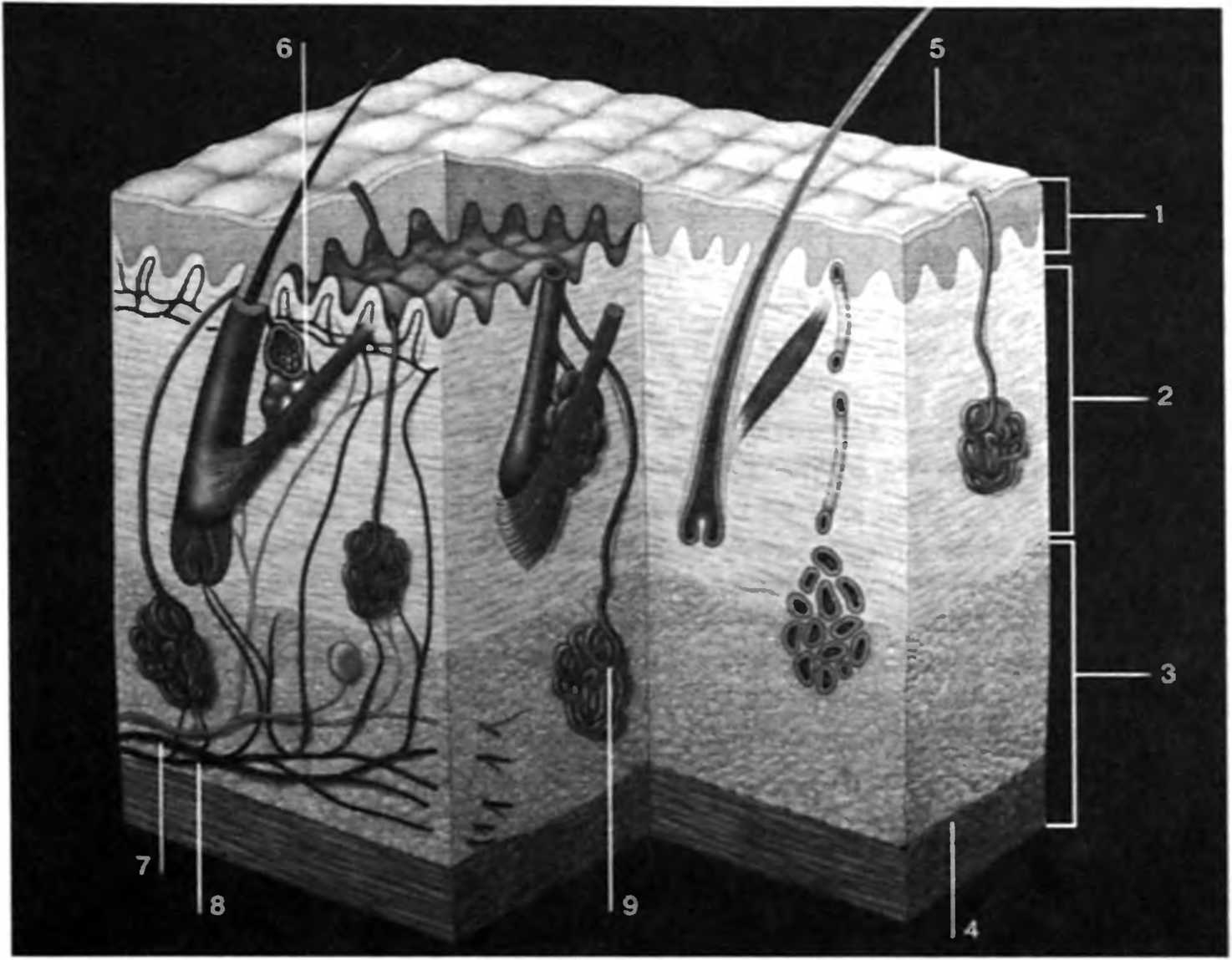

С точки зрения эмбриологии кожа заслуживает специального рассмотрения, т.к. дерма (собственно кожа) является фасциальной структурой, которая также берет начало из соединительной ткани мезобласта. Только поверхностный слой эпидермиса и его придатки (железы, волосы и ногти) - из эктобласта.

Общая площадь кожных покровов взрослого человека в среднем составляет примерно 1,6 м2. На уровне естественных отверстий тела (глаза, нос, рот, анус) она продолжается слизистой оболочкой. Различные слои

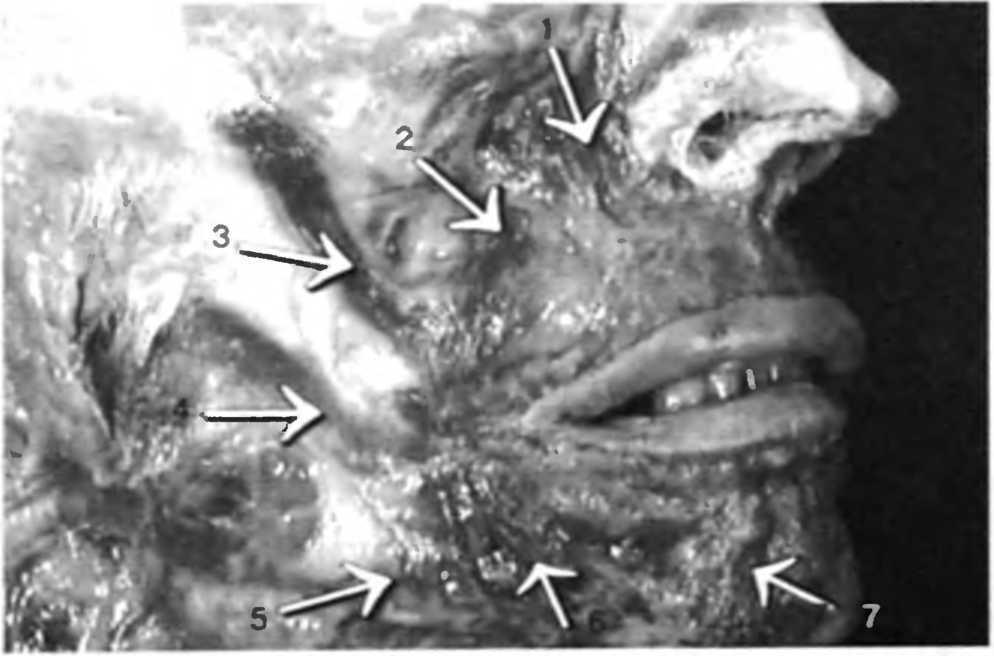

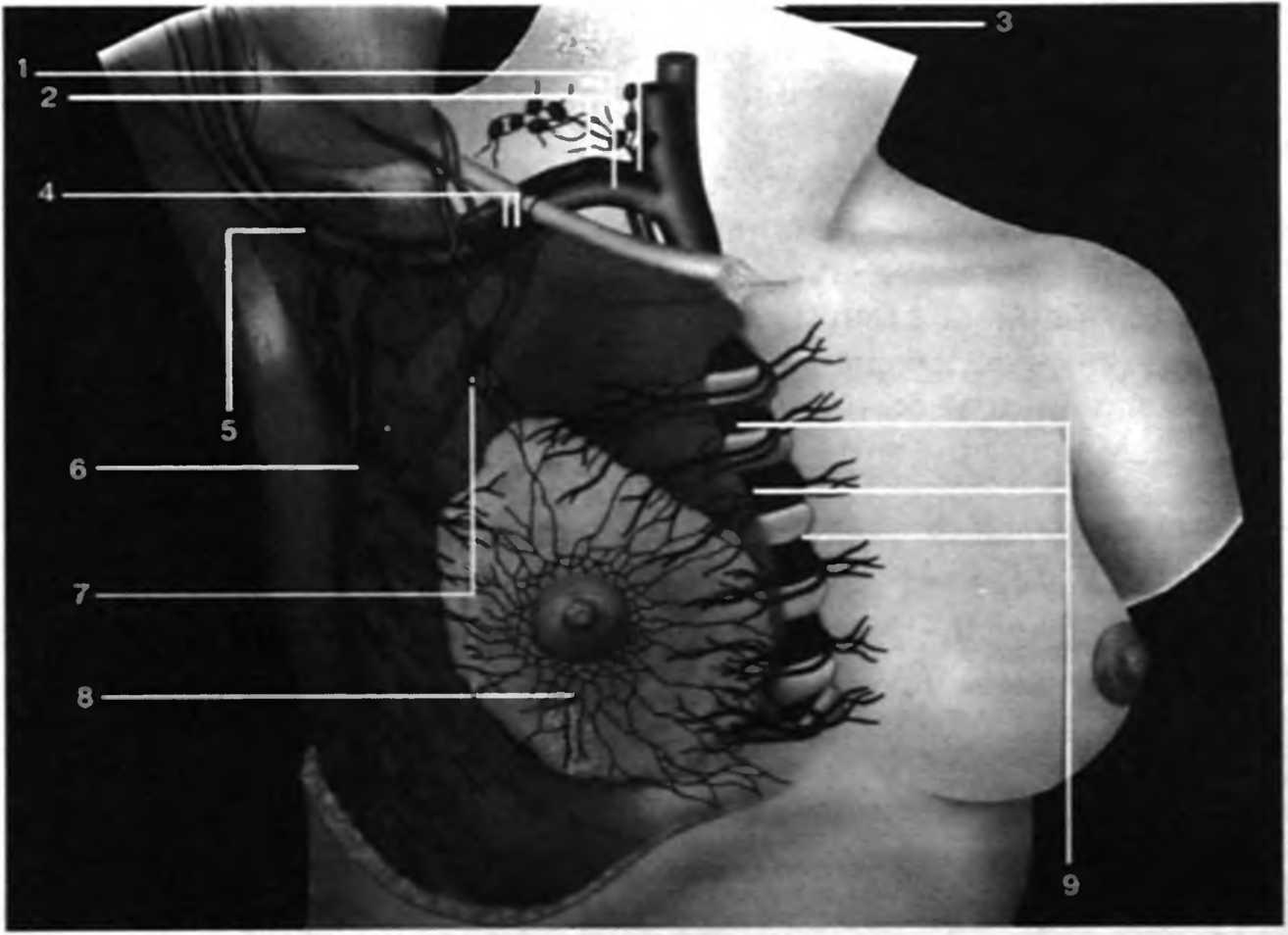

Рис. 8 — Строение кожи.

1 - эпидермис, 2 - дерма, 3 - гиподерма с поверхностной фасцией и мышцами,

4 - поверхностная фасция (уровень прохождения), 5 - кожные гребешки,

6 - сальная *елеза, 7 - артерия, 8 - вена. 9 - потовая железа

кожи указаны на рис. 8. С точки зрения техник эстетической интеграции, нас прежде всего будут интересовать глубокие, дермальные слои кожи, имеющие соединительнотканное (мезодермальное) происхождение.

Дерма развивается из мезенхиматозных клеток — сомитов и образует особое сегментирование - дерматом (область иннервации кожи). Для дер-мального слоя характерно большое количество коллагеновых волокон. Это самая актуальная часть кожи в плане тургора, эластичности и прочности. Эластичность кожи - результат закрученности соединительнотканных волокон, образующих трехмерную пространственную сеть.

• Ретикулярные волокна образуют каркас наподобие трехмерной ячеистой структуры, напоминающей рыболовную сеть .

• Эластиновые волокна придают гибкость и упругость тканям. Именно благодаря извитости и закрученности эластиновых волокон на-

подобие металлических диванных пружин происходит реинтеграция ткани после ее деформации.

• Коллагеновые волокна придают всей структуре прочность и ригидность.

Количество соединительнотканных волокон строго сбалансировано для каждого вида ткани. При нарушении этого баланса и качества самих волокон происходит морфологическое (необратимое или частично обратимое) изменение ткани. Так, у пожилых и старых людей кожа становится дряблой и морщинистой.

Дерма содержит корни волос, железы, кровеносные сосуды, соединительнотканные клетки, свободные клетки иммунной системы, а также нервные структуры. Сама дерма состоит из 2-х слоев:

• Папиллярныи слой - расположен сразу же под базальной мембраной эпидермиса. Для него характерно зернистое расположение с включениями ретикулярной ткани, которые связаны с клеточными продолжениями базального слоя.

• Ретикулярный слой - состоит из переплетенных между собой пучков соединительнотканных волокон. Благодаря такому строению ретикулярный слой отвечает за устойчивость кожи к разрыву. Фактически волокна дермы настолько прочны, что при попытке ее перфорировать - образуется удлиненная щель. Это свойство хорошо знают хирурги. Именно ретикулярный слой отвечает за возникновение всевозможных рубцов

Представляет собой рыхлую фасцию, которая, продолжаясь вместе с дермой, формирует поле скольжения между слоями ткани (наподобие слоев шелка, которые скользят друг над другом). Гиподерма играет роль жирового резерва, который в свою очередь является фактором термической изоляции. Репарация жировых тканей находится под контролем эндокринных факторов. Гиподерма накладывается на поверхностную фасцию, которая в свою очередь присутствует не везде. Так, например, в районе лица, она лежит прямо на мимических мышцах, благоприятствуя работе мимической мускулатуры (своеобразный релизер их скольжения). Благодаря таким особенностям строения кожи лица на нем видны даже самые незначительные изменения активности мимической мускулатуры.

а) Защитная

Кожа защищает тело от химической, механической термической агрессии, а также от многочисленных патологических агентов, в) Иммунологическая

В коже находятся иммунологические клетки и специфические иммуноглобулины, и она участвует в системе защиты организма.

c) Термическая регуляция

Осуществляется при помощи изменения кожного кровообращения, а также путем испарения пота.

d) Регуляция водно-солевого равновесия

Происходит путем выделения пота и поглощения жидкости при принятии душа или ванны.

e) Орган чувствительности

С помощью своих многочисленных нервных структур кожа воспринимает давление, температуру, боль. Избирательная чувствительность кожи модифицируется при психических стрессах.

NB! Важным моментом в эстетической интеграциии является осознание того факта, что дерма и поверхностные фасции, которые она покрывает как соединительная функциональная структура способны передавать повреждения через фасциальные тяги на любую части тела.

К окончанию периода гаструляции парааксиальный (приосевой) ме-зобласт (мезодерма) делится на 44 сомита (спинные сегменты). Это является началом соматической организации в человеческом теле.

Скелетные мышцы образуются из миотомов, (мышечная пластинка, мышечный сегмент) сомитов.

NB! Мышцы развиваются вместе с фасциями, которые образуются из склеротома тех же сомитов. В сущности, мы можем считать мышечную и фасциальную системы как одно соединительнотканное звено. Поэтому, говоря «фасция» - мы подразумеваем не только соединительнотканную пластину, но и определенную группу мышц, органично связанную с ней.

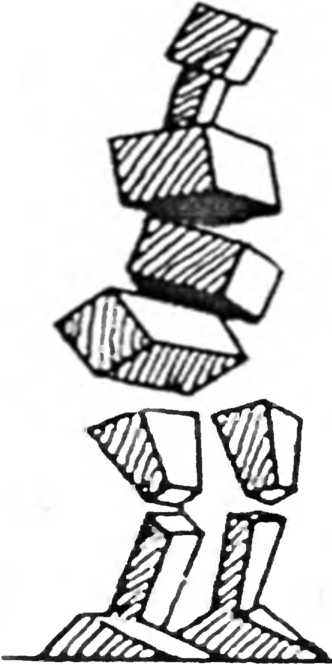

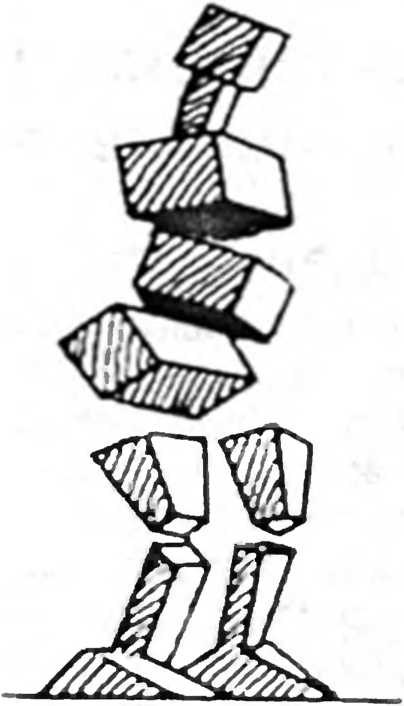

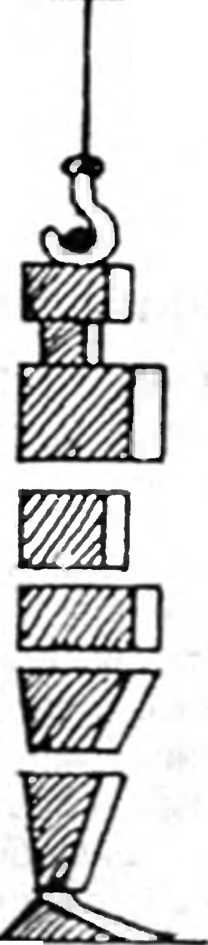

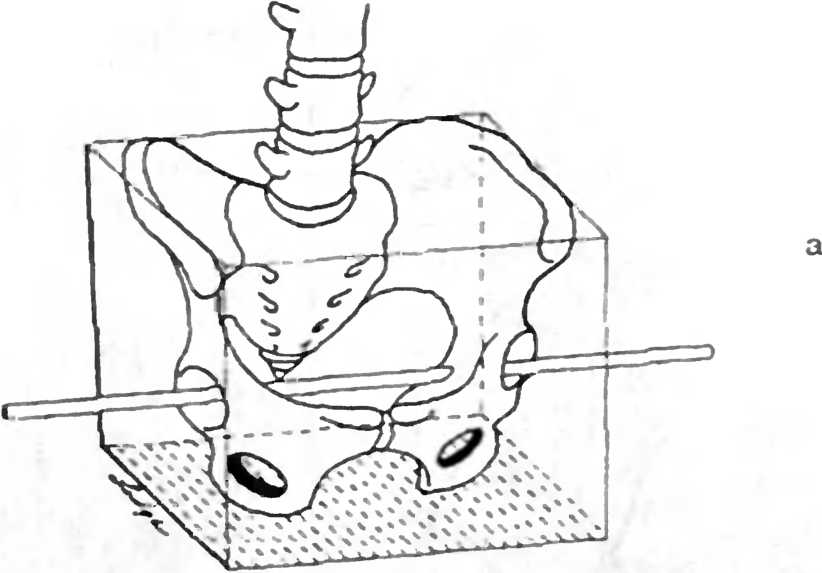

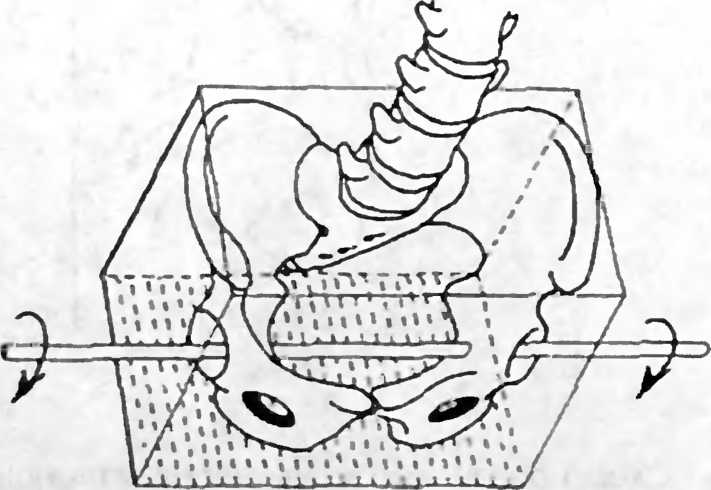

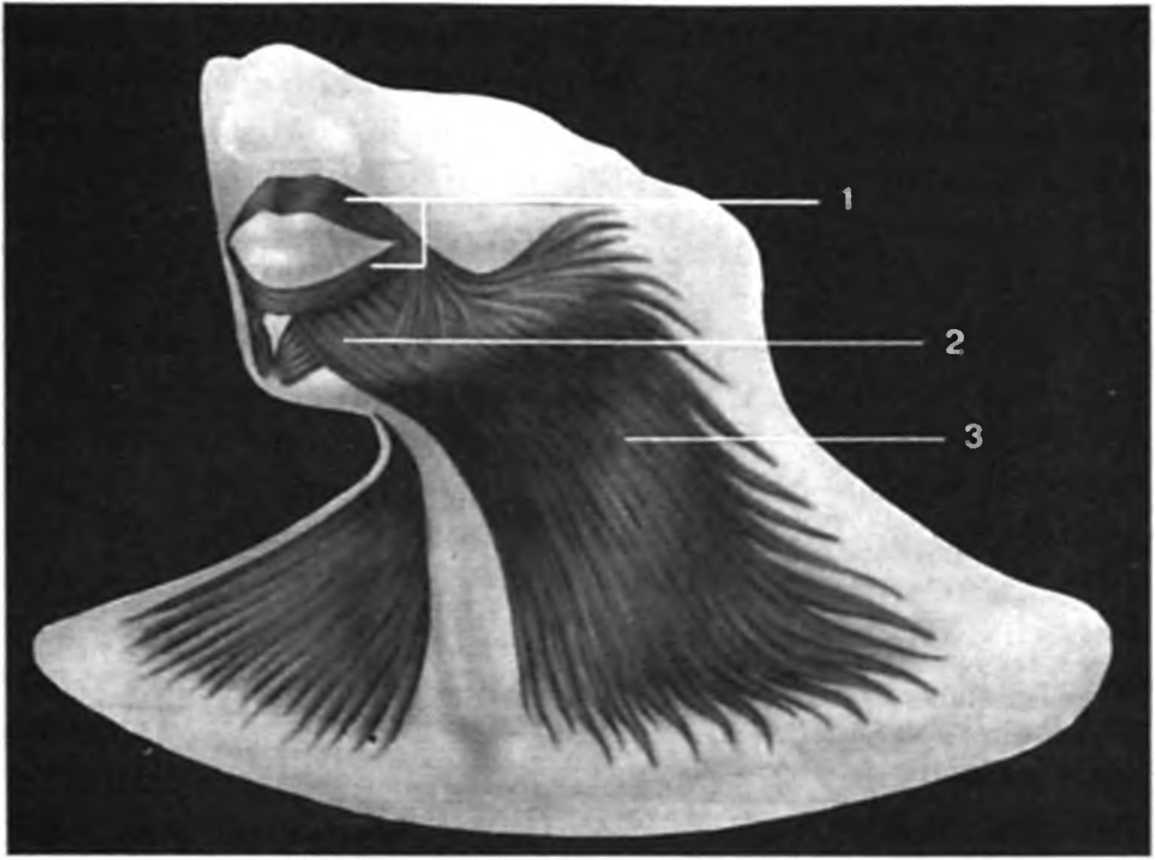

Одна из основных фукнций миофасциальной системы - формообразующая, т.к. согласованное напряжение различных звеньев этой системы (на рис. 9 эти звенья схематично представлены в виде кубиков различной формы и размеров) позволяет нашему телу успешно противостоять силе гравитации.

Фасции тела занимают важное место в эстетической интеграции, представляют собой связанную систему, обнаруживаются во всем теле и образуют для каждой части собственную оболочку. В состав фасций входят коллагеновые и эластиновые волокна, миофибробласты и основная субстанция. Фасции соединяют, разделяют, поддерживают и защищают ткань, допускают диффузию и придают форму и эластичность ткани благодаря своим вискоэластичным и вископластичным свойствам. Защитная роль фасций полиморфна и может быть как на биохимическом (имму-

Гравитация

chikurv v

Миофасциальное

напряжение

'Г7ГЖ

1

Рис. 9 — Баланс миофасциальных сил тела и гравитации

нологическом), так и на механическом уровне. Таким образом, фасции принимают значительное участие в химическом, физическом и опорном равновесии тела.

Фасции первые вступают во взаимодействие с окружающей человека средой, причем адекватно реагируя на нее еще до вмешательства нервной системы. Именно на уровне фасций происходит обмен жидкостей между внутриклеточным и внеклеточным пространством, что является основой гомеостаза и обеспечения функционального равновесия организма.

Фасция подстраивается под определенный уровень тонуса мышц. Когда этот механизм работает нормально, то отдельные мышцы скользят друг над другом, и этот процесс напоминает движение слоев шелка, которые скользят один над другим. Это нормальная функция, и она определяется правильным строением.

Особенности пространственного строения и механики фасций характеризуются организацией их в так называемые фасциальные цепи, которые тянутся в буквальном смысле от макушки до пят и связывают между собой все части тела через «ключевые зоны».

Известно, что волокна, составляющие ткань (фасции, связки, сухожилия и т.д.), имеют некоторую извитость (спиралевидность). Часть волокон имеют максимальную извитость (волокна а-типа), средняя степень извитости присуща волокнам 8-типа и наименьшая извитость характерна волокнам с-типа. При воздействии повреждающих факторов, фасция изменяет свои вязко-эластические свойства, причем характер этих изменений зависит от силы повреждающего воздействия. При незначительной силе воздействия в фасции происходят эластические или обратимые изменения. Скрученные спиралью коллагеновые и эластиновые волокна растягиваются, а после исчезновения нагрузки распрямляются.

Процесс увеличения нагрузки на фасцию можно сравнить с тем, как вы садитесь на диван, который, прогибаясь, принимает форму вашего тела. Однако через десяток лет стальные пружины выходят из строя, диван деформируется и перестает выполнять свои функции. Подобный процесс в фасциях называется пластическим и является необратимым - фасция меняется и подобно продавленной пружине приобретает новую форму. Часть коллагеновых волокон перерастягивается и подвергается деструкции (необратимая рестрикция). При этом происходит капиллярное кровотечение, затем реактивное неспецифическое воспаление с выраженным его отечным компонентом, далее эта фаза переходит в фазу разрешения процесса репарации с формированием рубца. Такого рода рубцы можно легко пропальпировать в виде узлов в фасциях, мышцах, связках и сухожилиях,

В результате репарации волокно опять становится цельным, однако вследствие рубцевания оно утрачивает свои первоначально упругие свойства, так как степень извитости волокна уменьшается. Подобные изменения в тканях, наряду с послеоперационными рубцами называются в остеопатии полем помех, оказывают патологическое влияние через фасциальные цепи (так называемые цепи повреждения) на отдаленные регионы и плохо поддаются лечению.

Таким образом, любая травма сохраняется в памяти фасции (феномен «памяти ткани») и приводит к изменению механических, биохимических и электрофизиологических свойств последних.

Фасции не только отграничивают органы друг от друга, обеспечивая, к примеру, скольжение одной мышцы относительно другой, но и являются мембранами или футлярами, через которые транзитно проходят нервы и сосуды. Патологическое изменение натяжения в этих фасциях, так называемые фасциальные дисторзии, могут оказывать механическое и рефлекторное воздействие на сосуды и нервы, проходящие через данную фасцию с формированием «туннельных» синдромов, которые могут негативно влиять на трофические процессы кожи и подкожной клетчатки в соответствующих регионах тела.

Строение фасциальной системы тела подобно паутине, которая спрядена в трех измерениях и образует широкую многонаправленную сеть. Это происходит вследствие различной ориентации волокон.

Фасции принято подразделять на несколько морфофункциональных систем:

1. Поверхностная фасция

2. Поверхностный апоневроз

3. Шейно-грудо-абдоминально-тазовая система, которая является глубокой фасцией.

4. Система твердой мозговой оболочки.

Все системы фасций тесно соединены друг с другом и функционируют совместно.

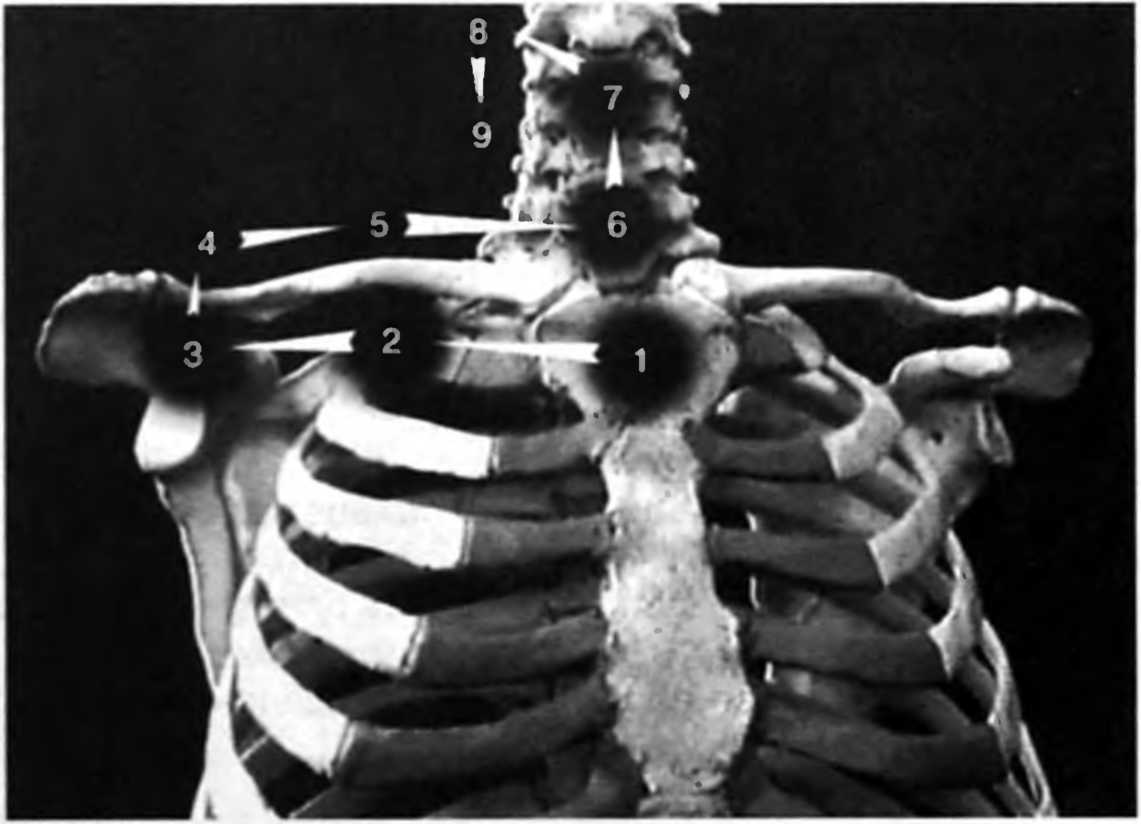

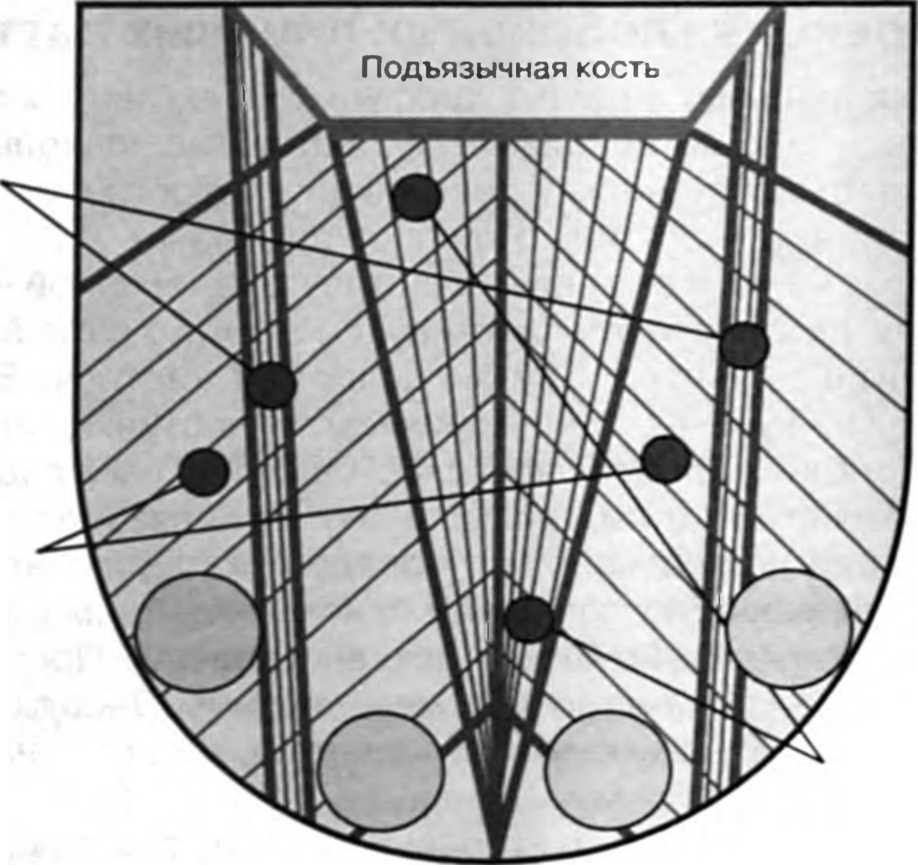

NB! Основные места этих соединений различных фасциальных групп на теле находятся на основании черепа, подъязычной кости, ключицах и грудине, реберной дуге, паховой связке, костях таза и крестце, а также костях черепа, ладонях и подошвах.

Если вы окажете на одну из этих структур давление (натяжение), то она автоматически передаст это воздействие на другие уровни. Следовательно, отдельные тканевые повреждения никогда не остаются изолированными, а вызывают нарушения на расстоянии, объединяясь в цепи, длина которых зависит от силы и длительности повреждающих факторов.

С точки зрения эстетической интеграции лица и тела, нас прежде всего интересует система поверхностного апоневроза и поверхностной фасции.

Считается, что эти фасции являются местом важных биологических процессов. Поверхностные фасции построены из рыхлой соединительной ткани и проходят под глубокими слоями кожи. Они отделены от дермы (собственно кожи) подкожной жировой тканью, через которую проходят нервы и кровеносные сосуды.

NB! Для нас имеет значение отсутствие поверхностной фасции на лице - мимические мышцы вставляются непосредственно в глубокие дермальные слои кожи, и благодаря этому мы можем использовать точечные высокоэффективные методы настройки миофасциальных мимических структур. Несравненно больший интерес для нас представляет собственно фасция или поверхностный апоневроз - см. ниже.

Поверхностные фасции очень редко расщепляются на пластинки и окутывают, следуя ходу кожного покрова, целиком данную часть тела за исключением лица, ягодиц, кистей рук и ступней.

2.5. Система фасций поверхностного апоневроза

Система поверхностного апоневроза фактически является внешней опорой для мышц. Он активно участвует в формообразовании тела, что немаловажно для целей и задач эстетической интеграции.

NB! Строение системы поверхностного апоневроза актуально для терапевтических подходов, применяемых в эстетической интеграции тела. Анатомические особенности вставления миофасциальных структур в ключевые зоны тела определяют использование алгоритмов эстетического моделирования тела,

Поверхностный апоневроз состоит из плотной фиброзной (плотной волокнистой соединительной ткани), окружая мышцы, образуя фактически еще одну оболочку тела. От внутренних слоев апоневроза берут начало межмышечные перегородки, разделяющие мышцы, таким образом создавая прочную связь мышце поверхностным апоневрозом.

NB! Степень мышечного напряжения зависит от состояния фасциального натяжения. Считается, что миотоническое повреждение является вторичным по отношению к фасциальным повреждениям.

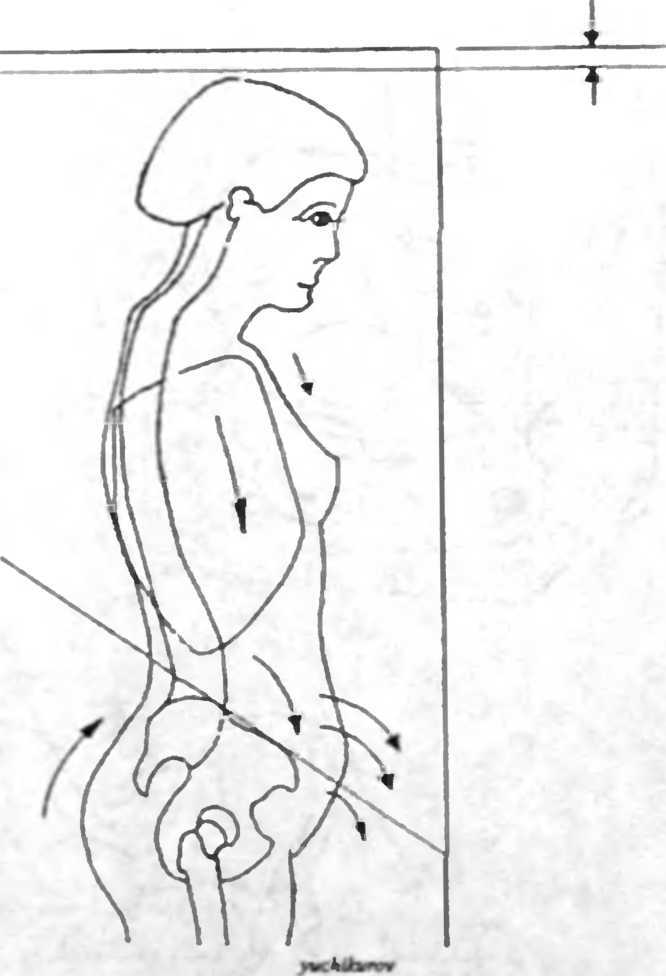

Элементы поверхностного апоневроза условно принято подразделять на передние и задние фасции. Предложенные нами алгоритмы эстетического моделирования лица и тела разработаны с учетом этого разделения. Передними фасциями принято называть фасции, которые расположены спереди центральной линии гравитации (головной отвес по оси - середина слухового прохода - Шопаров сустав).

Задними фасциями принято считать фасции, расположенные сзади центральной линии гравитации и покрывающие дорсальную поверхность туловища, ягодицы и бедра.

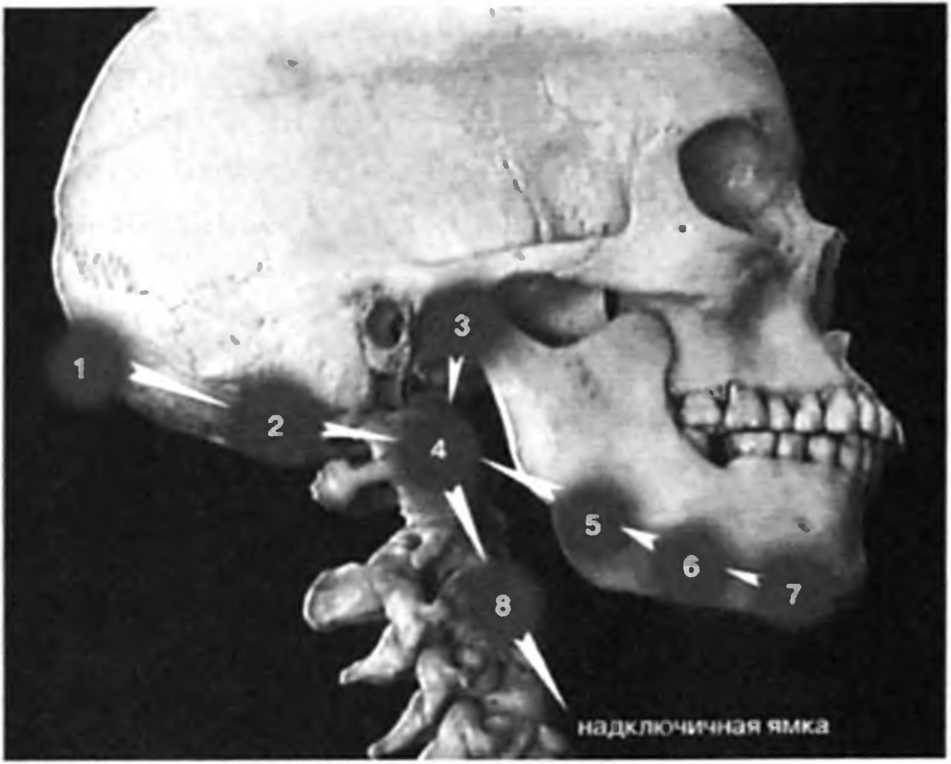

2.6. Фасции на уровне головы и шеи

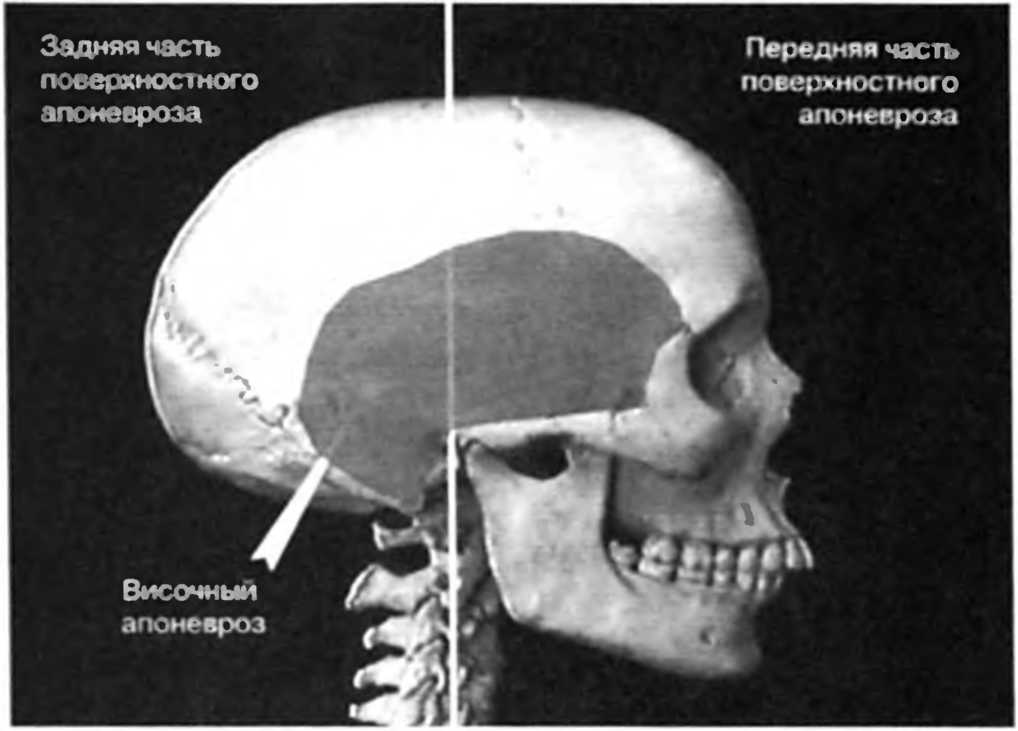

Поверхностный апоневроз вставляется между контурами черепа и плечевого пояса. Эта поверхностная система относится к переднему основанию черепа. Мы можем разделить поверхностный апоневроз на две части - переднюю и заднюю.

2.6.1. Передняя часть апоневроза

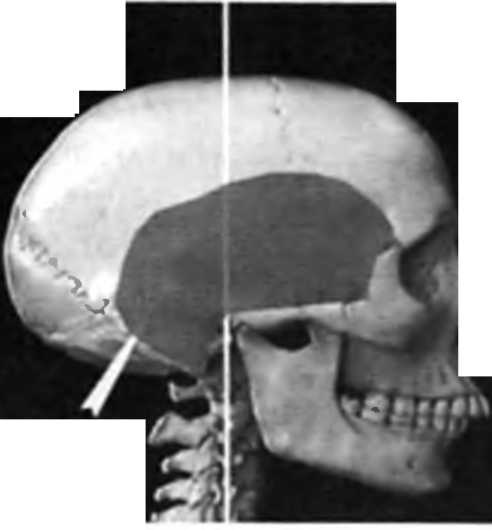

Передний височный апоневроз вставляется спереди на височной линии, и объединяет париетальную, фронтальную и переднюю границу скуловой дуги, заднюю границу скуловой кости и передний лобный гребень.

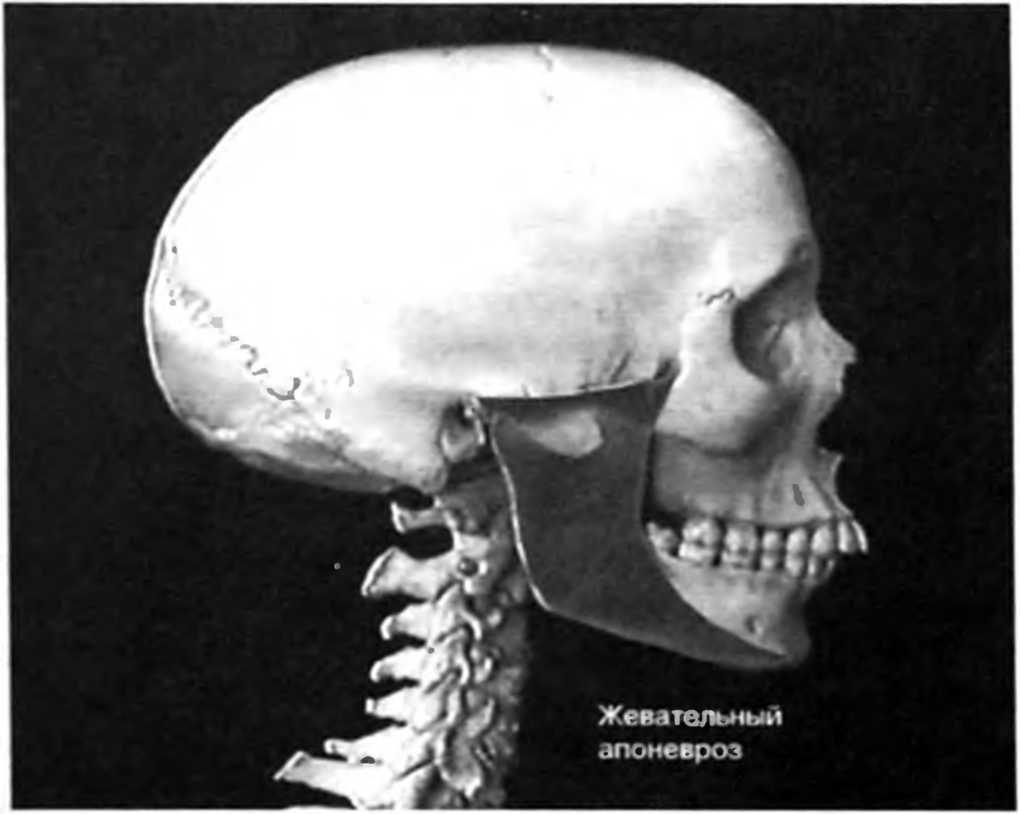

Жевательный апоневроз вставляется на верхней границе скуловой дуги, короновидном отростке нижнеи челюсти и на заднее-нижней границе нижней челюсти.

Рис. 10 — Схема расположения височного апоневроза

Рис. 11— Схема расположения жевательного апоневроза

NB! Состояние переднего височного и жевательного апоневрозов влияет на позицию нижней челюсти и различные нарушения тонуса как глубокой крыловидной и жевательной мускулатуры, так и поверхностной мимической. Формирование глобальных лицевых дисфункций (типичных лицевых паттернов - ТЛП) напрямую зависит от дисфункций височного и жевательного апоневрозов.

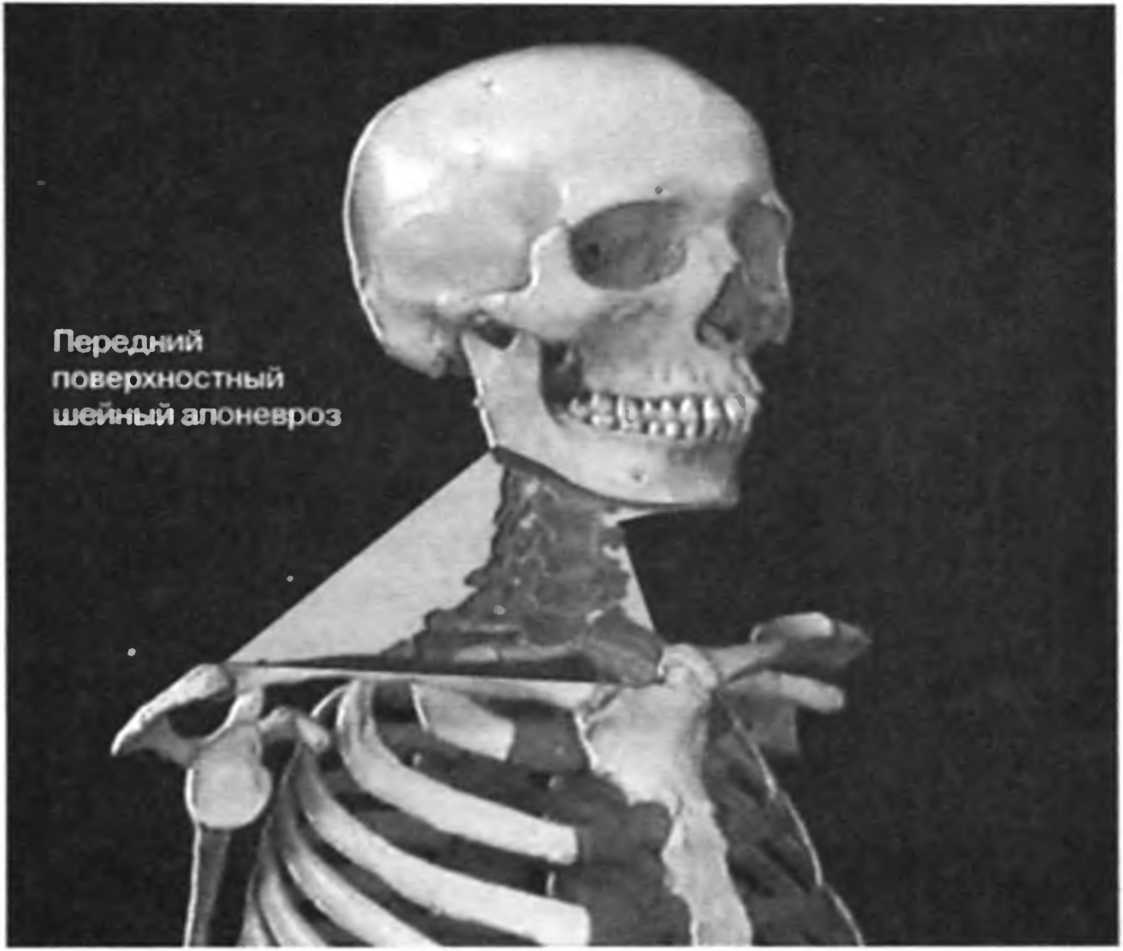

Рис. 12 — Схема расположения переднего шейного апоневроза

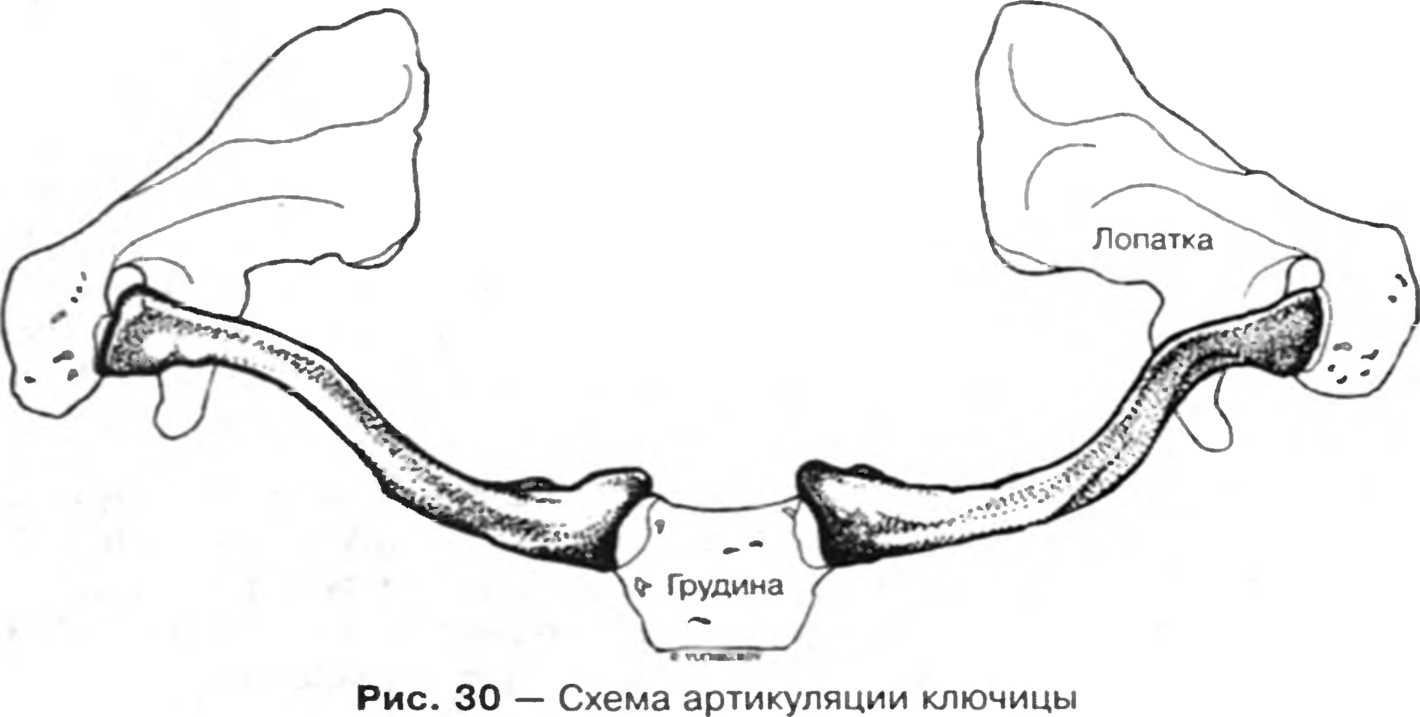

Передний поверхностный шейный апоневроз вставляется сверху на нижнюю границу нижней челюсти и на жевательный апоневроз. Последний передает натяжение между передним поверхностным шейным и височным апоневрозом. Каудальнее передним поверхностный шейный апоневроз фиксируется на передней поверхности подъязычной кости, далее, на его нижнем конце, он вставляется в области вырезки рукоятки грудины, передней поверхности рукоятки грудины и на верхней поверхности ключиц.

NB! Подъязычную кость называют «заложницей» между структурами головы и плечевого пояса. Нарушения подъязычной кости встречаются очень часто, но, как правило, они являются адаптационными по своей сути. Поэтому мы не рекомендуем изолированную терапевтическую активность в этой области.

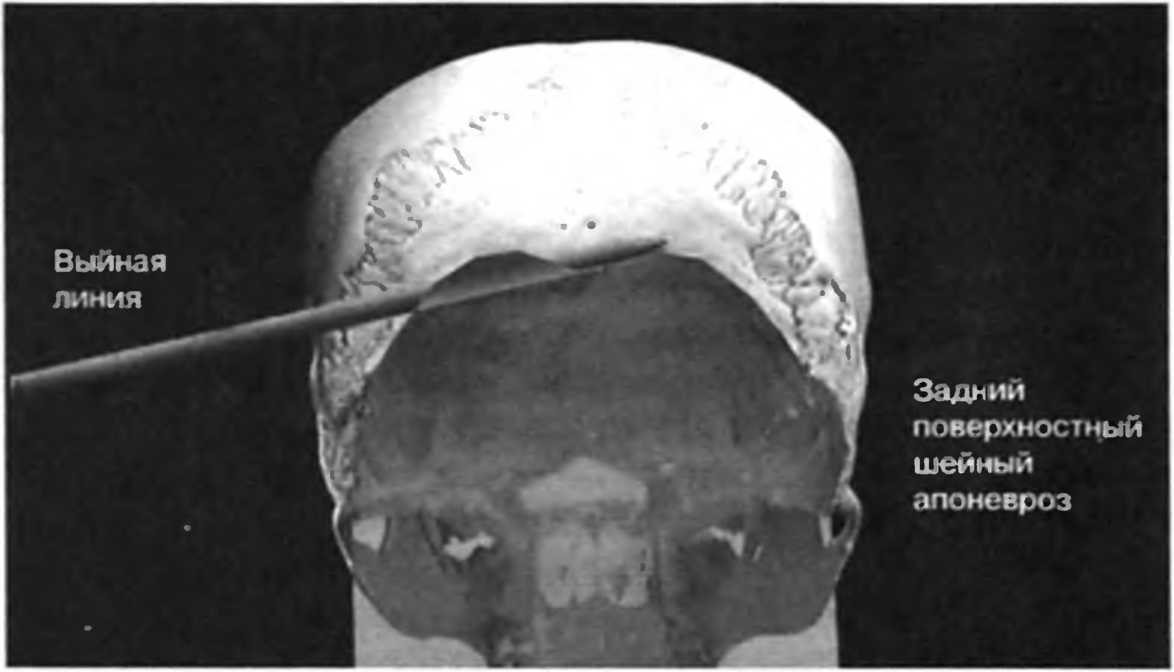

2.6.2. Задняя часть апоневроза

Задний височный апоневроз краниально вставляется на височной линии, которая включает париетальный и сосцевидный гребень, а также верхнюю часть наружного слухового прохода.

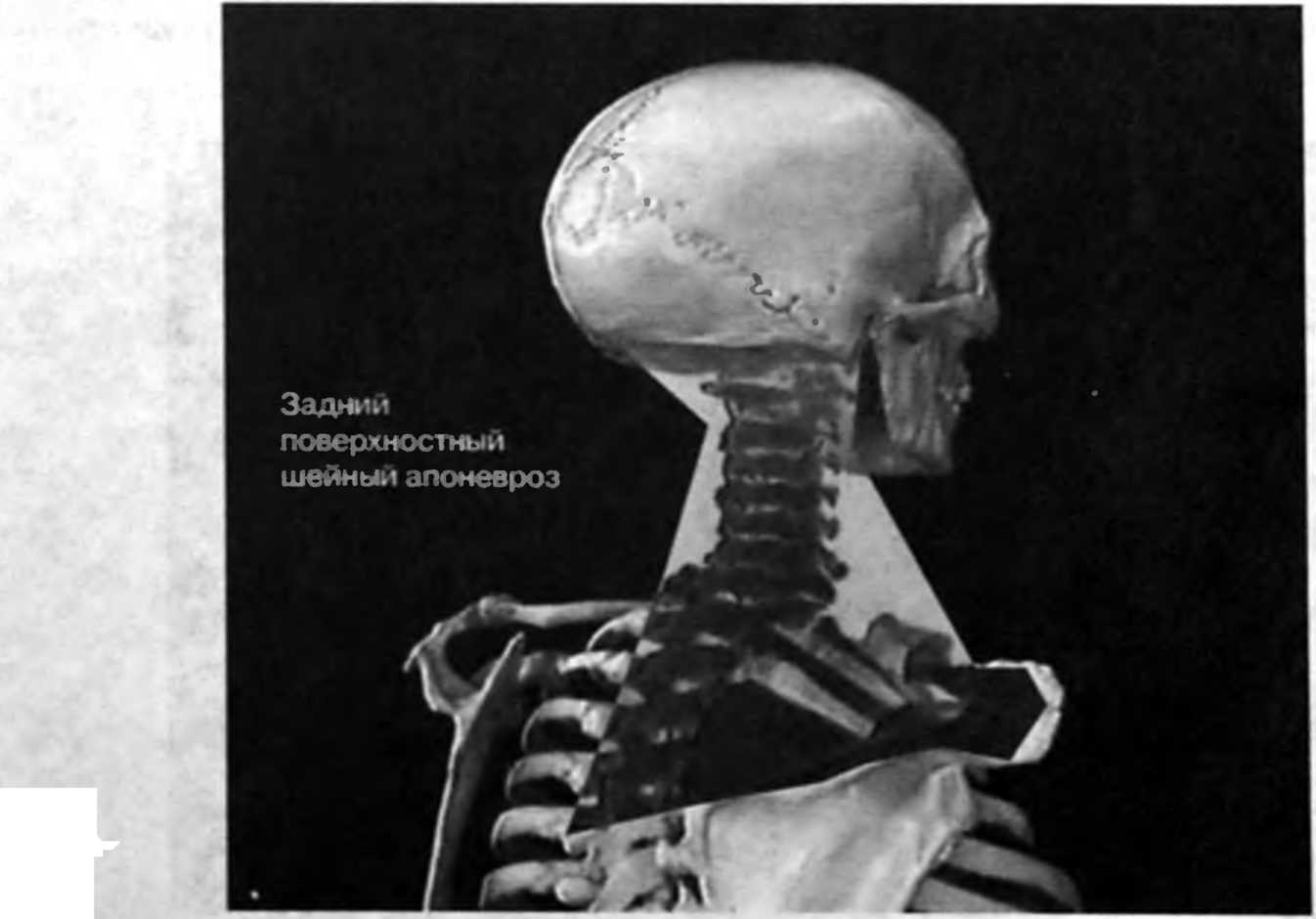

Задний поверхностный шейный апоневроз вставляется краниально на верхней выйной линии затылочной кости, сосцевидном отростке и задней части наружного слухового прохода.

Рис. 13 — Схема расположения заднего поверхностного шейного апоневроза

Затем он простирается по задней части наружной поверхности больших рожек подъязычной кости и спускается во вставление на лопаточной ости и затем на акромиальном отростке. На его внутренней поверхности -сагиттальное расширение - задняя шейная (выйная) связка прикрепляет его к остистым отросткам шейных и первых четырех грудных позвонков.

На уровне плечевого пояса задний поверхностный шейный апоневроз имеет общие вставления с апоневрозами верхних конечностей. Это является причиной того, что плечевой пояс является очень важной передачей фасциального напряжения.

NB! Вставление фасциальных цепей плечевого пояса на ключице и лопатке создает предпосылки для передачи фасциального натяжения на задние и передние шейные фасции, а ключицу и лопатку позволяет считать ключом к региону головы и шеи. Если рассмотреть причины дисфункций шеи и головы, прямой травмы на этом уровне, шея является, по существу, компенсирующей зоной.

2.7. Фасции на уровне туловища

Поверхностный апоневроз в области туловища простирается от плечевого пояса к тазовому. Он состоит из переднелатеральной части и задней части.

2.7.1. Вентролатеральная часть фасций туловища

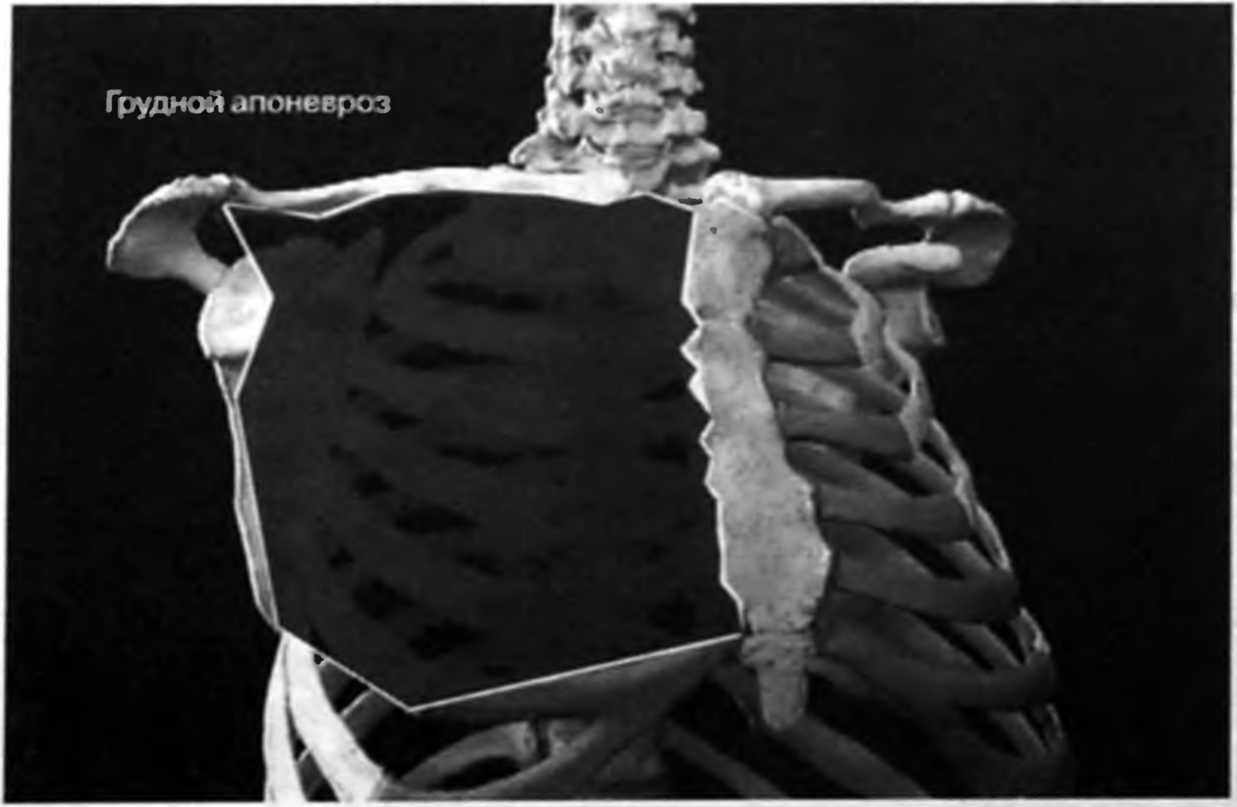

Ключично-грудинно-подмышечный апоневроз, большой грудной апоневроз и зубчатая мышца образуют грудную фасцию. Эта фасция соединяет грудную клетку с плечевым поясом и таким образом с верхними конечностями.

В медиальной части, лишенной мышц, он прикрепляется к грудине. Грудной апоневроз продолжаются латерально в виде апоневрозов дельтовидной и широчайшей мышц, где и происходит его соединение с дорсальными апоневрозами и апоневрозами верхних конечностей.

В нижнемедиальной и нижнелатеральной частях грудной апоневроз контактирует с передней зубчатой мышцей (связь с лопаткой) и миофасциальными структурами живота - наружной косой мышцей, поперечной мышцей и прямой мышцей живота. Поэтому эстетические проблемы регионов живота и груди тесно связаны друг с другом.

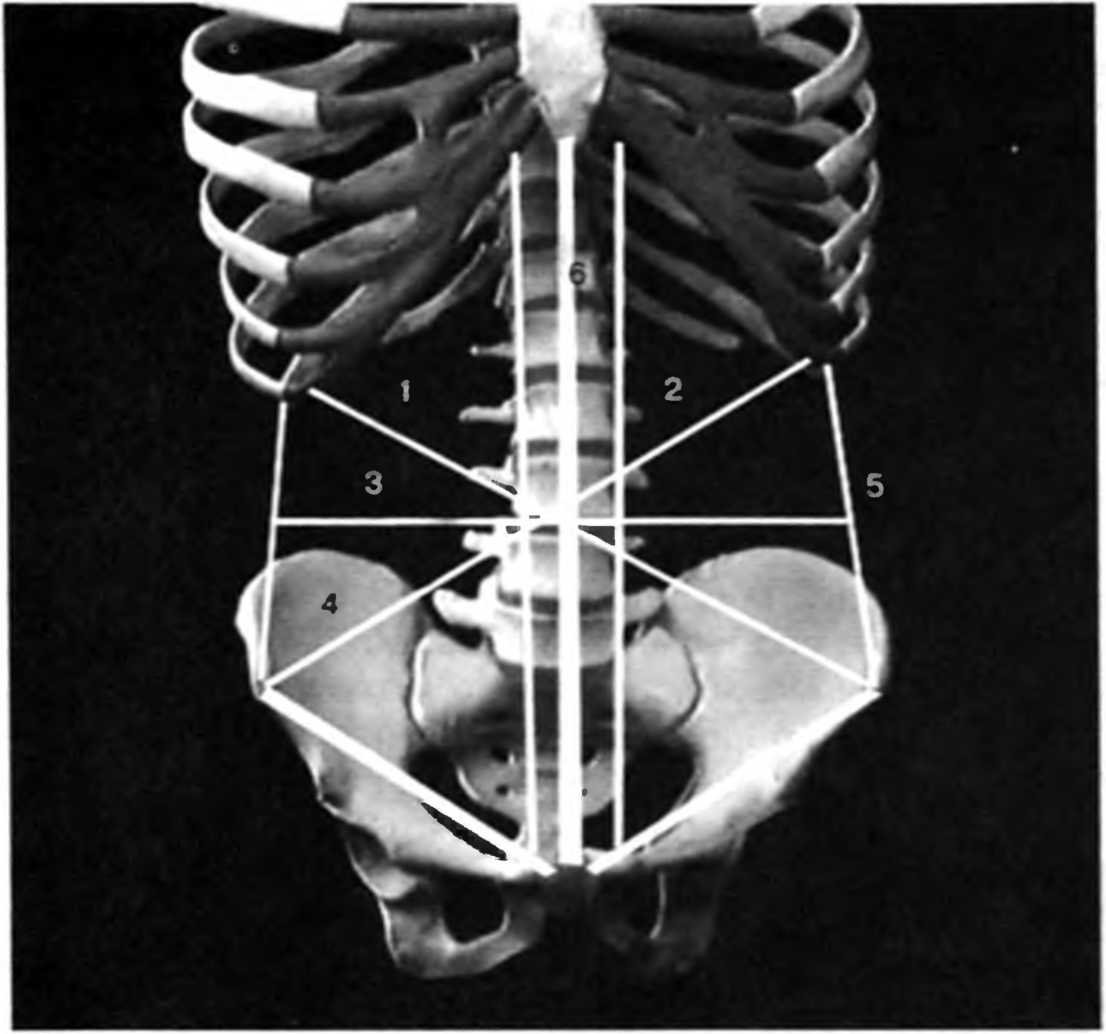

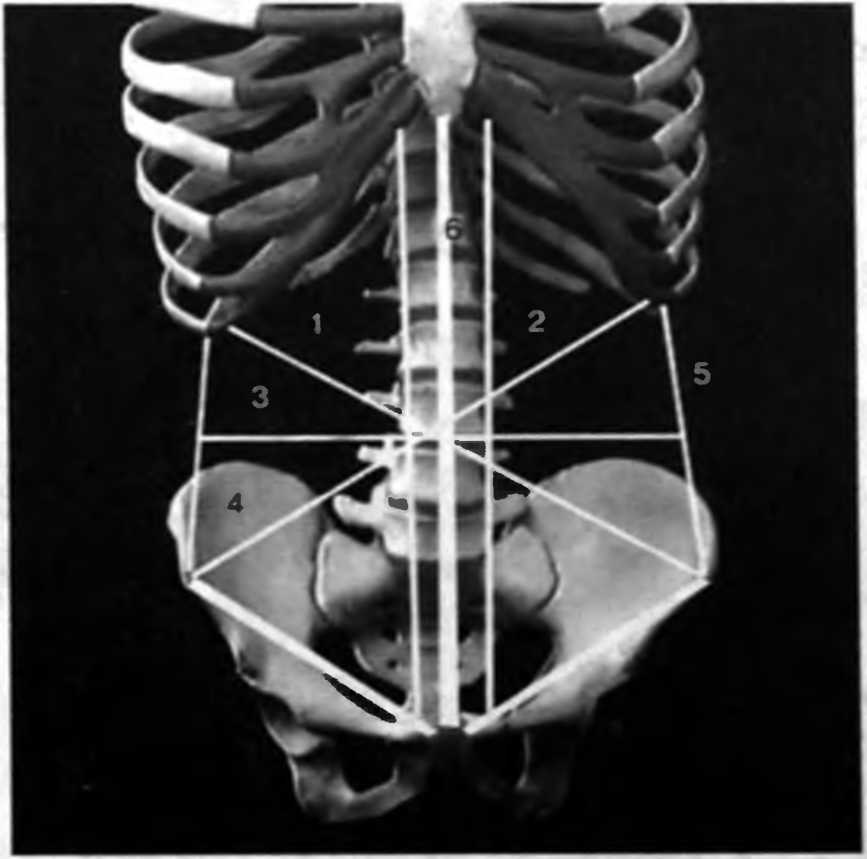

Абдоминальная фасция представляет собой мощную многослойную структуру. Сверху она образована апоневрозом косых и прямых мышц живота. Косые мышцы живота соединяются с грудной клеткой на уровне ребер. Снизу апоневроз образован волокнами внутренней косой мышцы и прямой мышцы живота, места вставления которых - лонное сочленение и паховая связка. Сбоку апоневроз живота образован волокнами поперечной мышцы живота Места вставления поперечного апоневроза: с медиальной стороны - белая линия живота; с латеральной стороны - подвздошно-реберная миофасциальная группа, включающая квадратную мышцу поясницы.

Многонаправленная модель косых волокон апоневроза живота и грудной клетки образуют перекрестную диагональную систему между тазом и плечевым поясом. Эта перекрещивающаяся система образует связь между правым плечом и левой подвздошной костью, а также между левым плечом и правой подвздошной костью. Эти волокна вставляются внизу в лонную кость, подвздошный гребень и паховую связку.

Послойное расположение (снаружи внутрь) миофасциальных единиц живота следующее:

• Наружная косая мышца живота

• Прямая мышца живота

• Поперечная мышца живота

• Внутренняя косая мышца живота

Абдоминальная фасция также имеет продольные волокна, которые простираются от переднемедиальной части грудной клетки до лонной кости. Имеются также поперечные волокна, которые образуют поперечный апоневроз брюшины. Это объясняет все последствия (различные поля помех), которые остаются после рубцевания в этой области. Поэтому очень важно систематически проверять качество ткани абдоминальных рубцов.

Паховая связка простирается от передней верхней подвздошной ости (ПВПО) до лонного бугорка. Ей мы должны уделять особое внима-

Рис. 16 — Схема миофасциальных структур передней брюшной стенки.

1 - наружная косая мышца живота; 2 - прямая мышца живота; 3 - поперечная мышца;

4 - внутренняя косая мышца живота; 5 - подвздошно-реберная миофасциальная группа (включая квадратную мышцу поясницы); б - белая линия живота.

ние. В действительности, паховая связка служит местом присоединения вышеупомянутых перекрестных систем, а также для вставления поперечной фасции.

NB! Бедренный апоневроз, подвздошная фасция и сосудистый пояс нижних конечностей прикрепляются к паховой связке. Паховая связка считается пересечением между поверхностными и глубокими фасциально-связочными структурами. Поэтому мы рекомендуем систематически ее тестировать во время осмотра тазовой области и включать в алгоритмы коррекции ключевых структур.

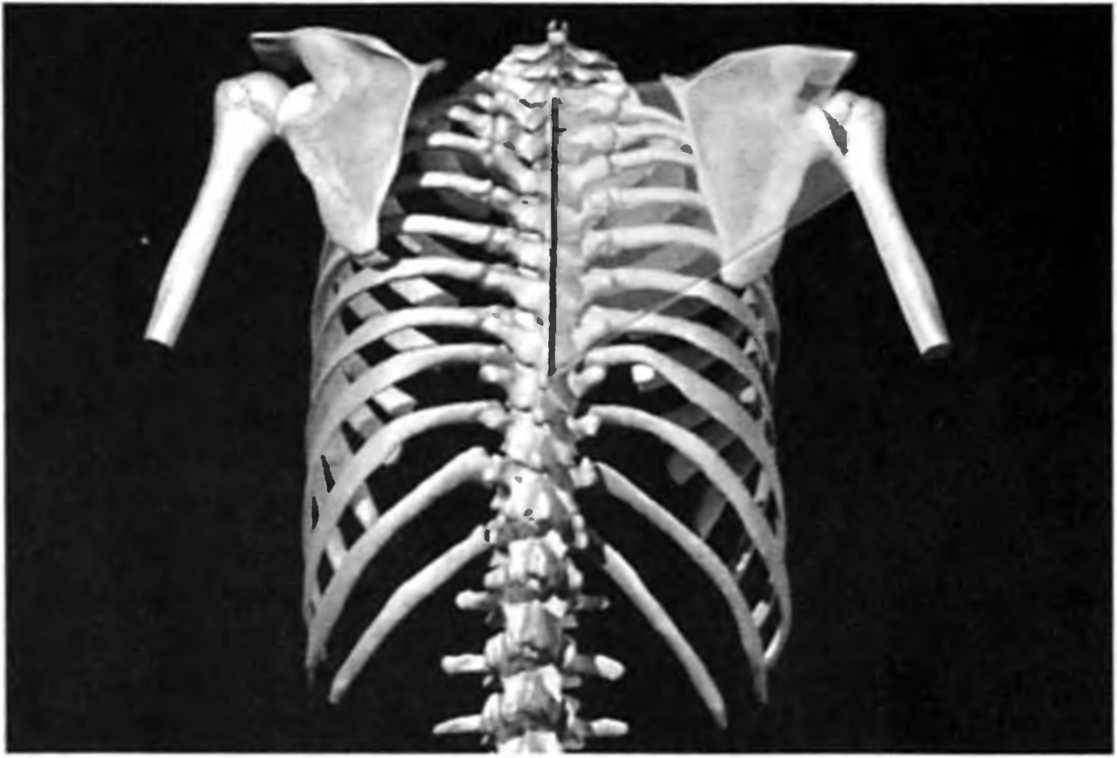

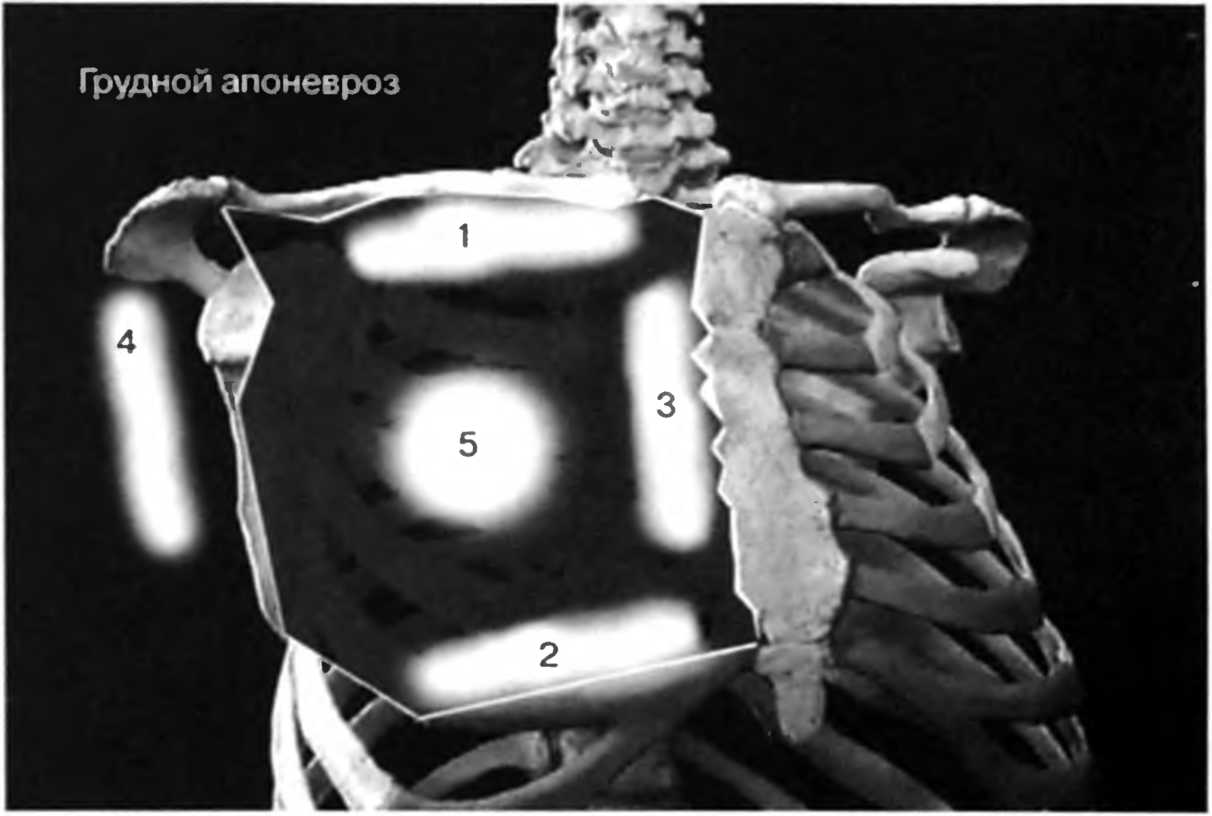

2.8.1. Дорсальная часть фасций туловища

Задняя грудная фасция является каудальным продолжением задней шейной фасции и образована апоневрозом нижней порции трапециевидной мышцы, которая прикрепляется к лопаточной ости и остистым отросткам грудных позвонков. Состояние задней грудной фасции отража-

Рис. 17 — Схема расположения задней грудной фасции

ет состояние мышц - нижних фиксаторов лопатки. Это очень актуальные состояние для стабилизации головы и шеи в целом.

Каудальнее (ниже к ногам) задняя грудная фасция переходит в поясничную фасцию.

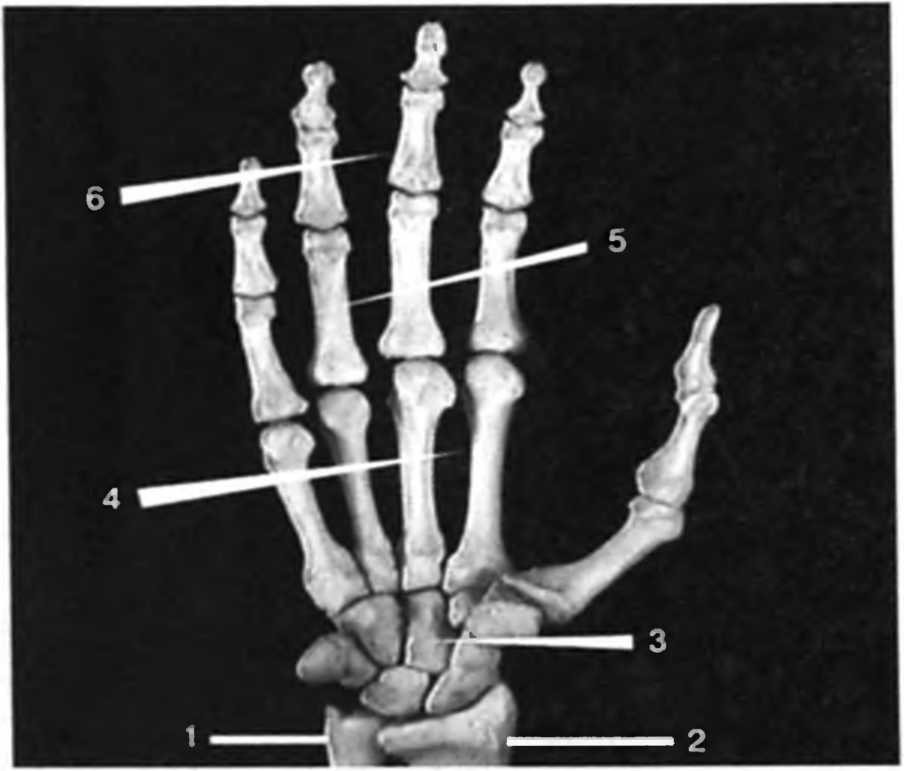

2.9. Фасции на уровне верхних конечностей

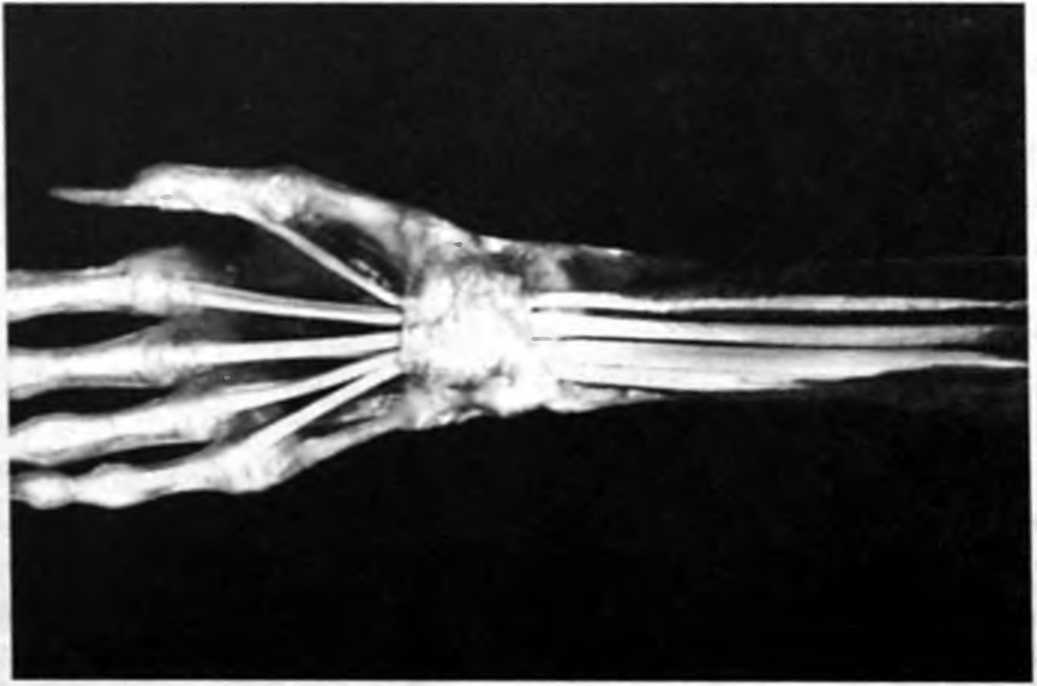

Этот поверхностный апоневроз образован аксиллярным (подмышечным) апоневрозом, брахиальным (плечевым) апоневрозом, а также апоневрозами предплечья и кисти.

На уровне плеча апоневроз верхних конечностей хорошо связан с апоневрозом туловища. Это соединение происходит путем соединений большого грудного апоневроза, подмышечного апоневроза и его ключично-грудинно-подмышечной части, а также апоневроза широчайшей мышцы спины.

Ключично-грудинно-подмышечный апоневроз усилен сбоку внутренней клювовидно-ключичной связкой. Этим объясняется важность лопатки и ключицы в плане локализации ключевых дисфункций плечевого пояса и их коррекции.

На уровне плеча (сегмент верхней конечности от туловища до локтя) поверхностный апоневроз выходит из апоневроза плеча. Он образует пояс, окружающий плечо и прикрепляется только на локтевом отростке плечевой кости. С самой плечевой костью он соединен межмышечными структурами.

На уровне предплечья поверхностный апоневроз фиксируется на задней границе локтевой кости, а дистальнее - прикрепляется к запястью на уровне удерживателя сухожилий мышц-разгибателей.

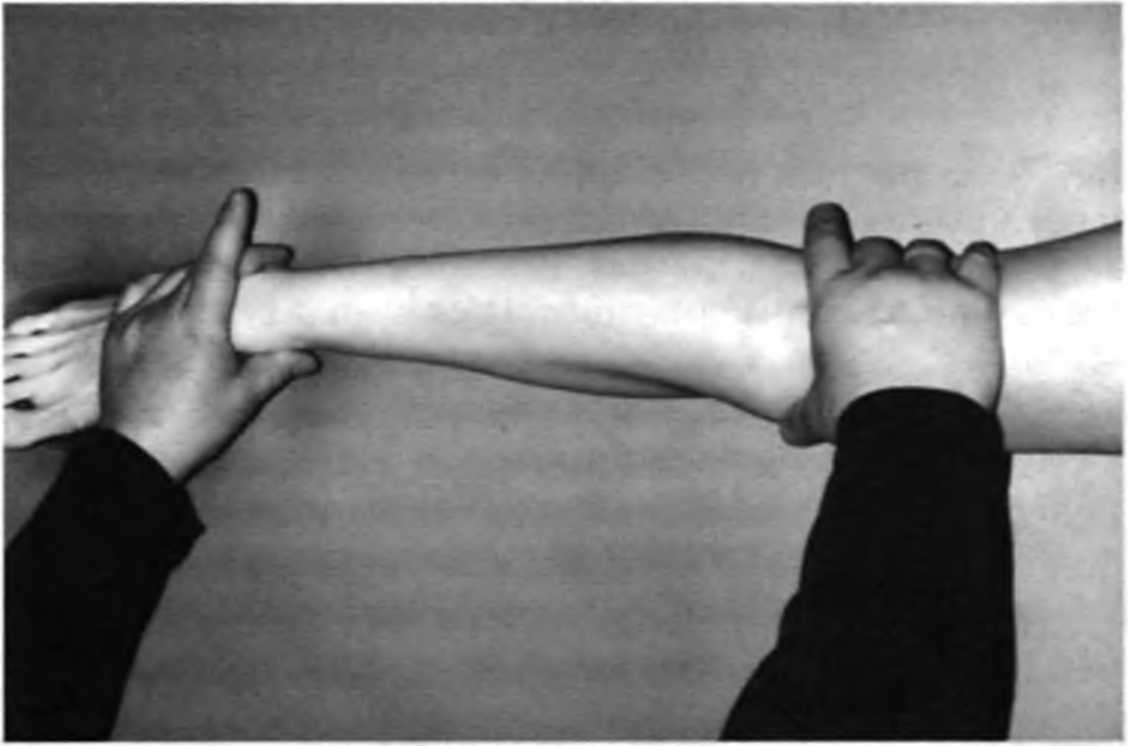

При наличии дисфункций в предплечье всегда рекомендуется делать тест на натяжение в межкостной мембране, которая соединяет локтевую и лучевую кости.

На уровне кисти поверхностный апоневроз на дорсальной поверхности начинается от удерживателя сухожилий мышц-разгибателей и покрывает мышцы-разгибатели от первой до пятой пястных костей. Поверхностный апоневроз, является продолжением длинного ладонного апоневроза, который вставляется спереди на медиальный надмыщелок.

NB! Функционально структура длинного ладонного апоневроза имеет такое сильное влияние, что тканевое повреждение в этой области практически всегда имеет реперкуссию (рефлекторное поражение функций каких-либо органов и тканей) на уровне локтя или даже проксимальнее.

На запястье поверхностный апоневроз проходит впереди удерживателя сухожилий мышц-разгибателей, не фиксируясь на нем, и прикрепляет продольные волокна к последним четырем пальцам. Эти волокна образуют пресухожильные пучки, которые затем фиксируются к головкам пястных костей на уровне пястно-фаланговых соединений. На уровне пальцев поверхностный апоневроз образует пальцевой пояс.

NB! Следует помнить, зона головок пястных костей является важной ключевой зоной для коррекции дисфункций как кисти, так и всего плечевого пояса. Поэтому мы рекомендуем регулярно тестировать эту зону и облигатно включать ее в протокол коррекции верхних конечностей.

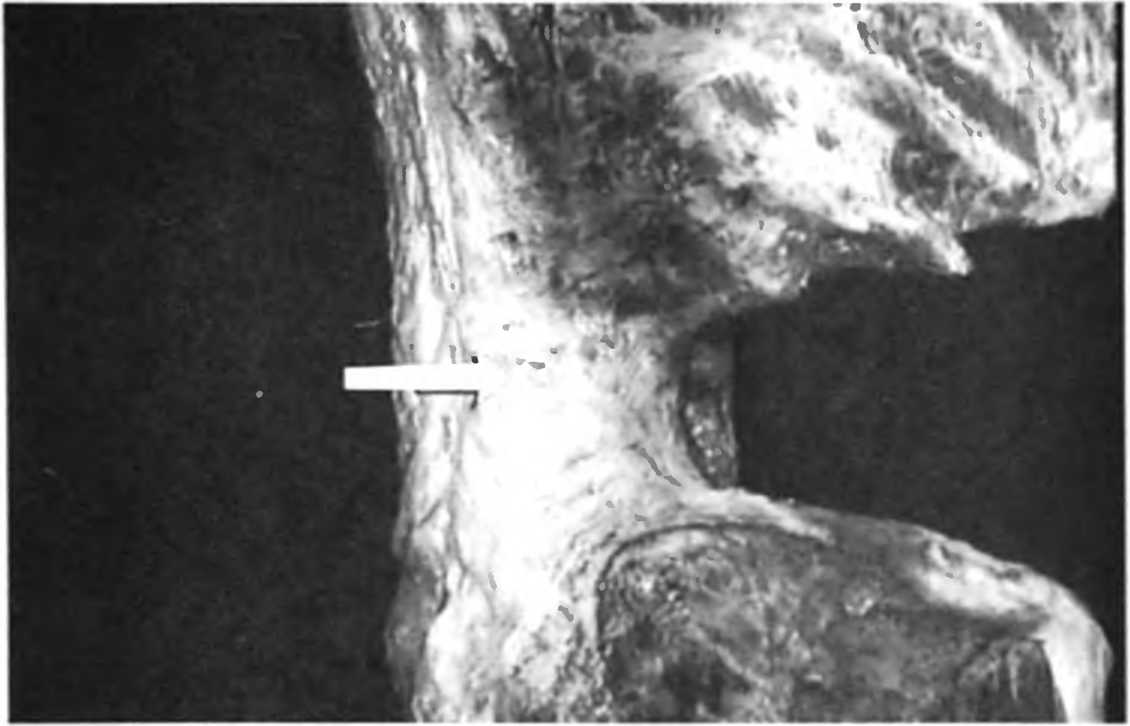

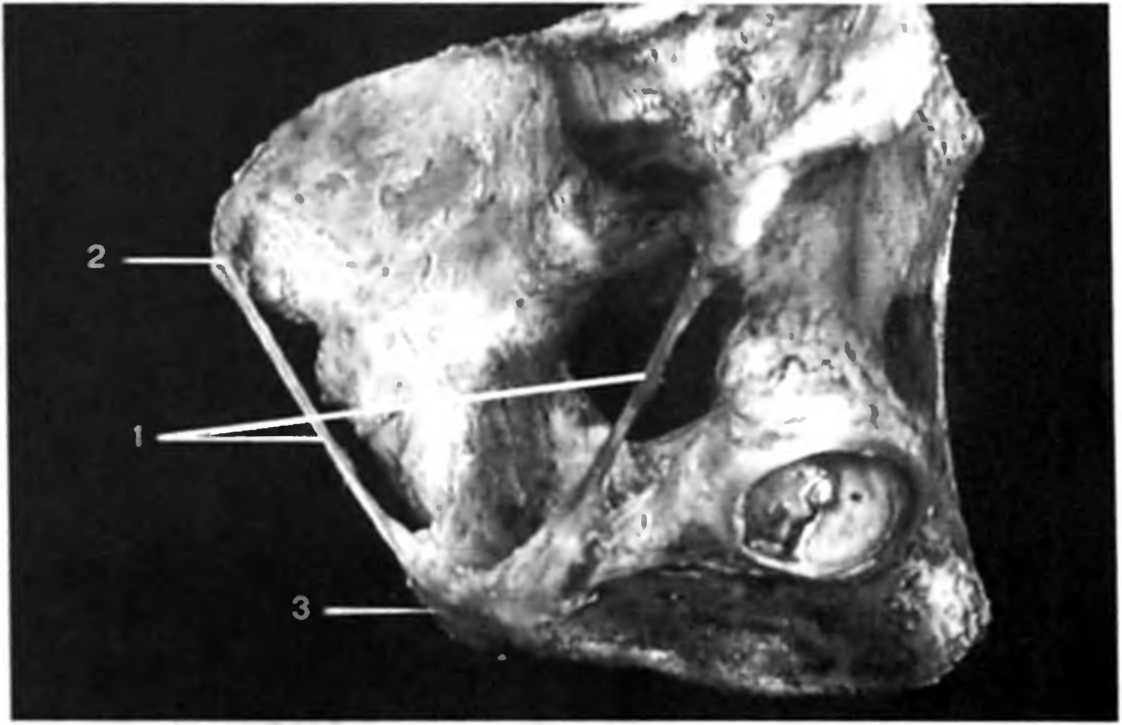

Размещается на остистых отростках от Th-7 позвонков до крестцово-копчикового перехода и на задней четверти подвздошного гребня. Она дает начало для вставления широчайшей мышцы спины, которая соединяет ее с верхними конечностями.

Глубже и латеральнее расположена реберно-подвздошная миофасциальная группа, включающая в себя квадратную мышцу поясницы. Реберно-подвздошная группа играет важную роль в стабилизации таза.

Сложно недооценить роль подвздошно-реберной миофасциальной структуры в формировании эстетических нарушений в области таза, бедер и живота. Квадратная мышца поясницы, «запечатанная» с наружной и внутренней сторон толстыми листками апоневроза наподобие слоеного пирога, принимает серьезное участие в гравитационной стабилизации туловища относительно таза. Поэтому квадратная мышца поясницы регулярно склонна к гипертонусу и развитию так называемого футлярного синдрома. Как следствие - развитие и стойкое поддержание лимфостаза над гребня-

УисЬКпго

Рис. 18 — Схема расположения поясничной фасции

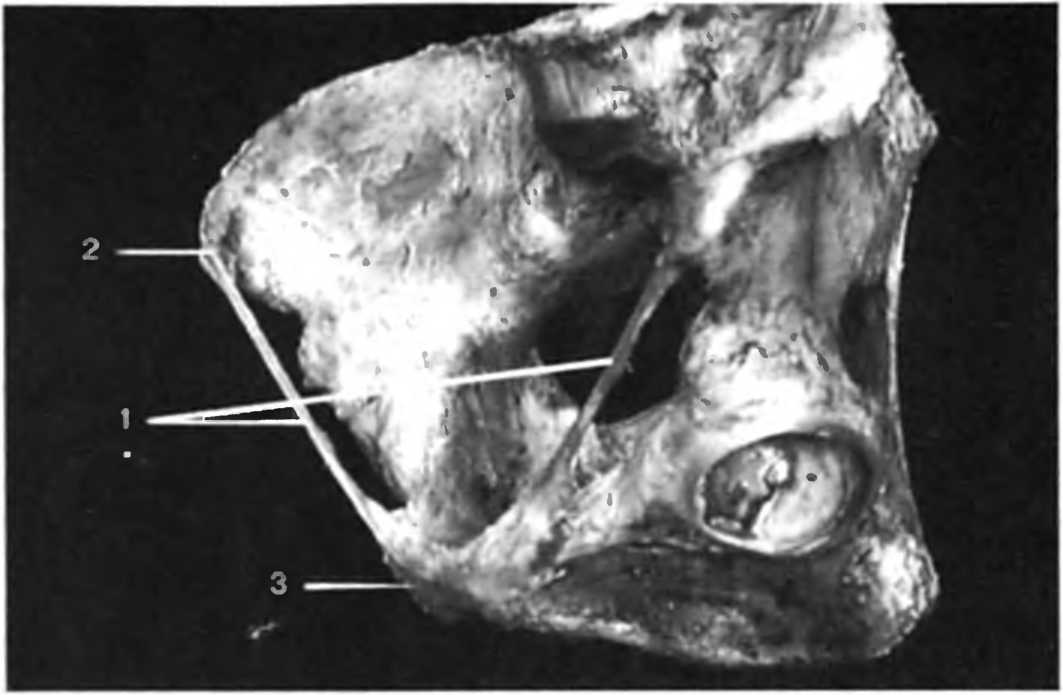

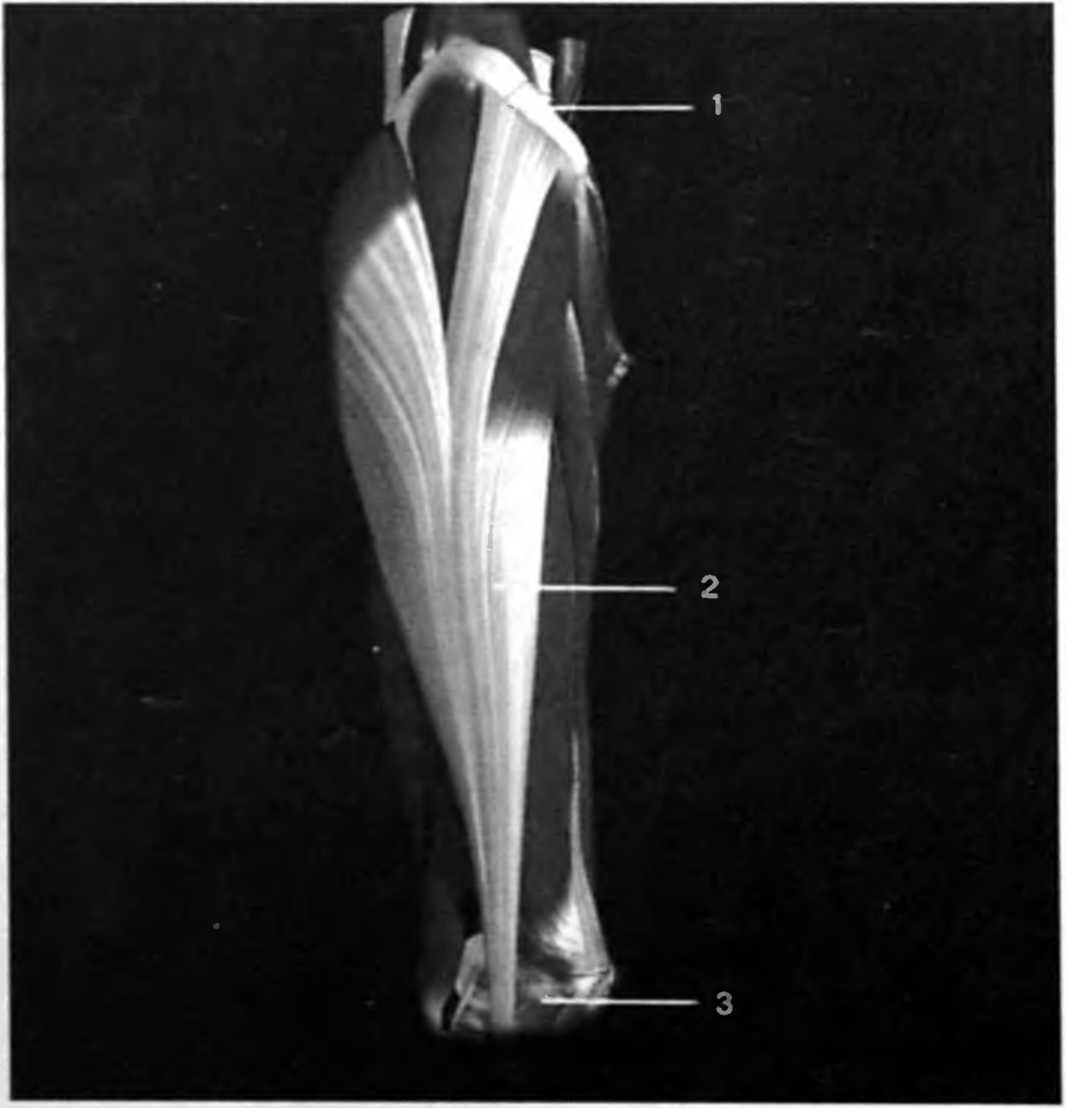

Рис. 20 — Подвздошно-реберная миофасциальная группа, препарат

ми подвздошных костей (так называемые «уши» в профессиональной терминологии специалистов по мануальному моделированию тела).

Кроме этого, гипертонус квадратной мышцы поясницы за счет рефлекторных механизмов мышечной регуляции (которые подробным образом описаны в соответствующей главе) вызывает функциональную заторможенность большой ягодичной мышцы и прямых мышц живота, что способствует формированию нижнего перекрестного синдрома (передний поворот таза вокруг поперечной оси, проходящей через тазобедренные суставы, отвисание ягодиц и выбухание живота).

2.10. Фасции на уровне нижних конечностей

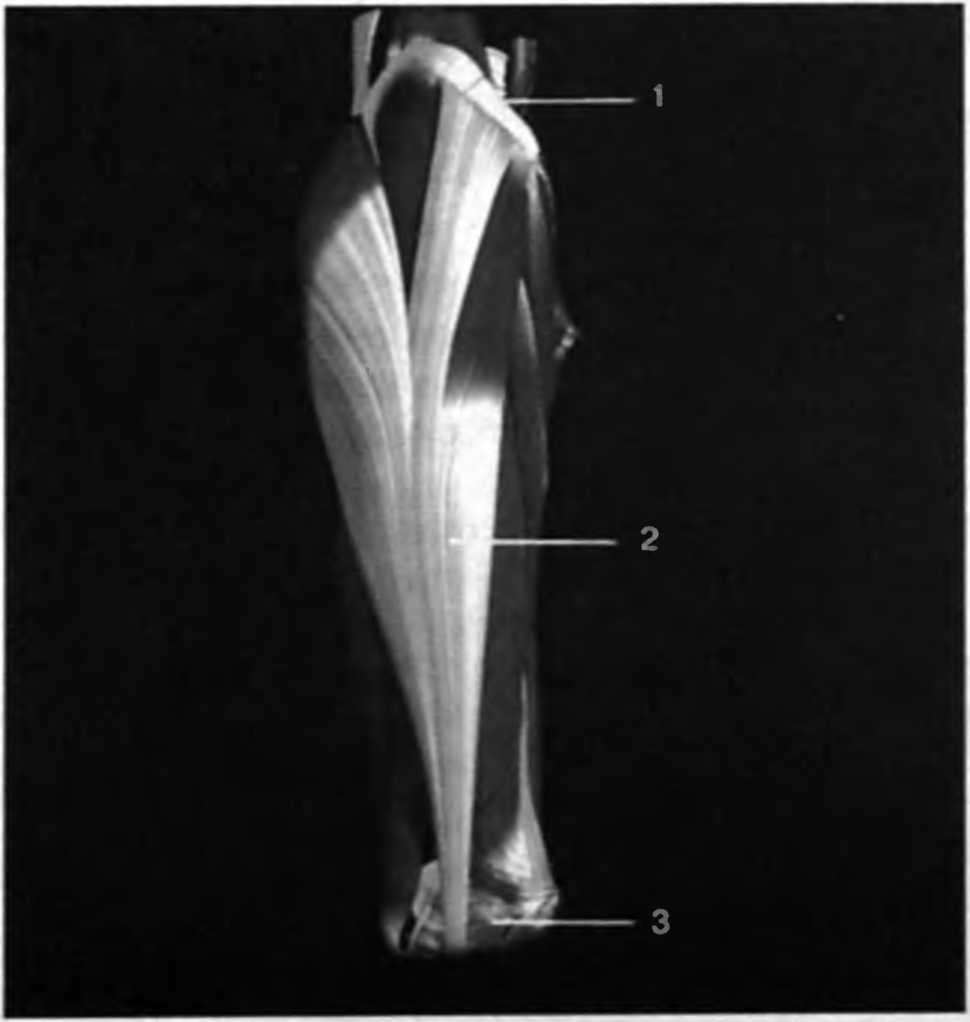

Поверхностный апоневроз нижних конечностей образован апоневрозом ягодиц, бедра, голени и стопы. Апоневроз ягодиц проходит по подвздошному гребню, крестцу и копчику. Бедренный апоневроз прикрепляется к паховой связке.

Паховая связка представляет собой мощное соединительнотканное образование и является важной ключевой зоной для региона таза и нижних конечностей. Сверху в паховую связку вставляются апоневрозы живота (см. выше), а снизу к ней присоединяется бедренный апоневроз вместе с сосудистым пучком. На своих семинарах мы регулярно уделяем внимание навыкам выявления дисфункции паховой связки, так как это может определять тактику коррекции эстетических дисфункций живота и бедра.

Бедренный апоневроз прикрепляется к бедру только межмышечными отделами, которые берут начало с его поверхности. Снизу апоневроз бедра фиксируется к латеральной границе надколенника, связке надколенника, бугристости большеберцовой кости и головке малоберцовой кости.

Рис. 21 — Схема расположения паховой связки.

1 - паховая связка; 2 - передняя верхняя подвздошная ость (ПВПО или SIAS);

3 - лонное сочленение

• Рис. 22 — Схема расположения широкой фасции бедра.

1 - гребень подвздошной кости; 2 - широкая фасция бедра; 3 - коленный сустав.

Сбоку, на колене, бедренный апоневроз дает расширение двуглавому сухожилию. Медиально он дает расширение полусухожильным и портняжным сухожилиям. Бедренный апоневроз имеет утолщение на латеральной поверхности. Это утолщение называется fasciae latae (широкая фасция).

Эта фасция выполняет очень важную постуральную функцию - стабилизирует голень, бедро и таз, поэтому ее дисфункции нередки. За широкой фасцией идет латеральная межкостная линия силы подвздошной и бедренной костей. Этой особенностью широкой фасции бедра объясняются ее типичные нарушения - гипертонус и развитие футлярного синдрома бедра. Основные внешние проявления этого футлярного синдрома - хронический лимфостаз тканей бедра и развитие целлюлита в типичных проблемных зонах.

Апоневроз голени прикрепляется к передней поверхности большеберцовой кости. Сзади он связан с костями межмышечными фасциями и затем непосредственно прикрепляется на лодыжке и пяточной кости. Межкостная мембрана, которая соединяет большеберцовую кость с малоберцовой костью, должна анализироваться во время осмотра нижней части ноги, т.к. ее дисфункции сказываются на миофасциальных структурах голени.

Апоневроз ступни делится на две части: дорсальную и плантарную (подошвенную). Дорсальный апоневроз покрывает сухожилие разгиба-тей пальцев стопы. Со стороны ступни он присоединяется к подошвенному апоневрозу. Подошвенный апоневроз простирается от пяточной кости к плюснефаланговым суставам.

Завершая краткий обзор поверхностных фасций тела, еще раз хочу подчеркнуть их важное значение в формообразовании тела, следовательно - в развитии и формировании большинства эстетических проблем тела.

Глава 3 Краткий обзор лимфатической системы

Вода составляет приблизительно 70% массы человека, однако в теле человека жидкости распределены неравномерно. В тканях тела вода представлена различными жидкостями - кровью, лимфой, внутриклеточной и межклеточной (интерстициальной) жидкостью. Эта межклеточная жидкость является важной частью соединительной ткани (см. главу, посвященную строению соединительной ткани) и представляет собой метаболическую среду для тканей тела человека, в том числе и кожи. Особенностью этой жидкой метаболической среды является тот факт, что помимо важных для жизнедеятельности веществ она также содержит конечные продукты метаболического клеточного процесса, а еще служит местом концентрации всевозможных токсинов и шлаков.

С биохимической и морфологической точки зрения, межтканевая жидкость представляет собой плазмофильтрат, образование которого происходит на уровне терминального (конечного) артериального капиллярного звена. Толщина просвета капилляров на этом терминальном уровне (место перехода артериальной системы в венозную) не превышает диаметра эритроцита. А суммарная длина капиллярного звена составляет несколько тысяч километров! Капиллярные «окна» пропускают только жидкую часть крови, а клетки крови остаются внутри сосуда. Этот процесс происходит благодаря наличию нескольких видов давления - гидростатического (давление крови в сосудах), онкотического (за счет разной концентрации протеина в тканях и крови), а также механического давления (сокращение стенок и клапанов лимфатических сосудов, сила напряжения скелетного мио-фасция и давление тканей за счет действия гравитации).

NB! Количество и месторасположение этих капиллярных «окон» строго индивидуально для каждой ткани и каждого пациента. Информация об их расположении в стенке капилляра напоминает перфокарту первых компьютеров, и память о количестве и месторасположении в пространстве этих капиллярных «окон» фиксирована в нервной системе. Таким образом, осуществляется феномен памяти тканей на периферическом уровне и происходит формирование типичных лимфос-тазов и их связь с психодинамическими процессами.

Все вышеописанные три вида давления способствуют (правда, неравнозначно) как фильтрации, так и поглощению тканевой жидкости. Дальнейший круговорот тканевой жидкости происходит путем частичного ее поглощения капиллярами венозной системы, другая часть тканевой жидкости попадает в лимфатическую систему. Та часть межтканевой жидкости, которая попала в лимфатическую систему, претерпевает специфическую биохимическую трансформацию и становится лимфой. Фактически, лимфатическая система является очистной системой нашей соединительной ткани, которая пропускает через себя за сутки несколько десятков литров тканевой жидкости (лимфы).

Состав лимфы представлен водой, минеральными солями, липидами и протеинами, а также специальными клетками - лимфоцитами. Количество шлаков и токсинов неуклонно уменьшается в направлении от капилляров тканей к магистральным лимфатическим сосудам за счет ее очистки в лимфатических узлах (своеобразные фильтры).

Морфологически лимфатическая дренажная система представлена капиллярами, посткапиллярами и сосудами, а также лимфатическими узлами. Крупные лимфатические сосуды получили название лимфатических стволов. Принципиальное конструктивное отличие лимфатических сосудов от посткапилляров состоит в обязательном присутствии гладких миоцитов в сосудистой стенке. Они способны регулировать тонус, форму и положение сосудистой стенки, в том числе ее производных - клапанных заслонок.

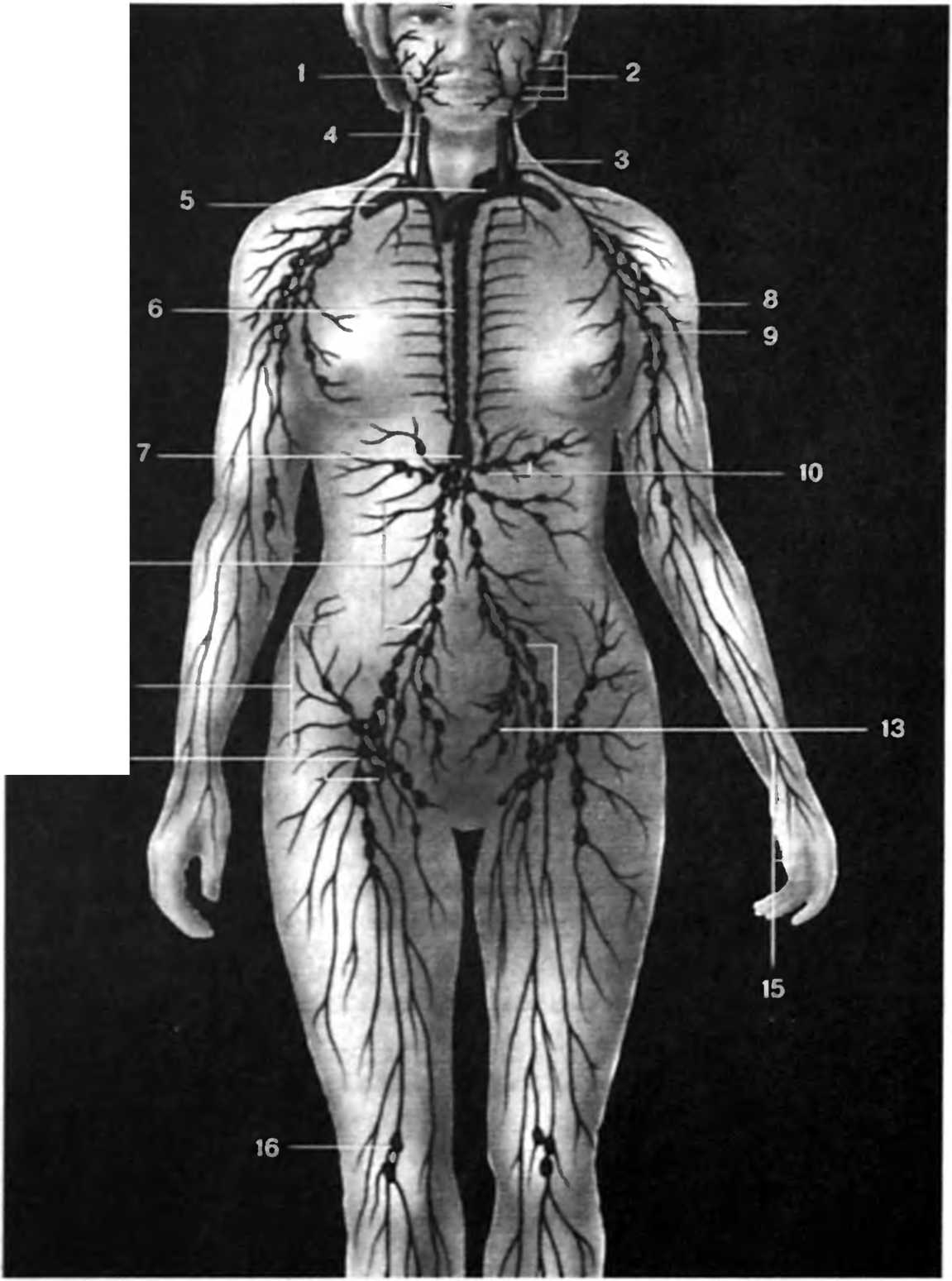

Лимфатические капилляры и прекапилляры собирают межтканевую жидкость и уже как лимфу доставляют ее в более крупные лимфатические сосуды. По пути следования сосудов расположены многочисленные лимфатические узлы, которые в теле расположены неравномерно, а тяготеют к определенным зонам ( рис. 23).

Форма лимфатических сосудов, как и кровеносных сосудов, является в основном цилиндрической. Однако лимфатические сосуды отличаются от артерий и вен наличием многочисленных, сменяющих друг друга расширений и сужений, придающих им характерную четковидную форму и оправдывающих известное сравнение формы лимфатического сосуда с серией конических бутылок, вложенных друг в друга так, что горлышко одной бутылки вставлено в дно следующей. Лимфатические сосуду человека имеет небольшой диаметр, а точнее - ширину, поскольку сосуд значительно уплощен. Даже главный лимфатический коллектор человека, грудной проток, имеет ширину 3-5 мм (диаметр - 2-3 мм), в начальном его отделе цистерна может достигать 10-20 мм в ширину.

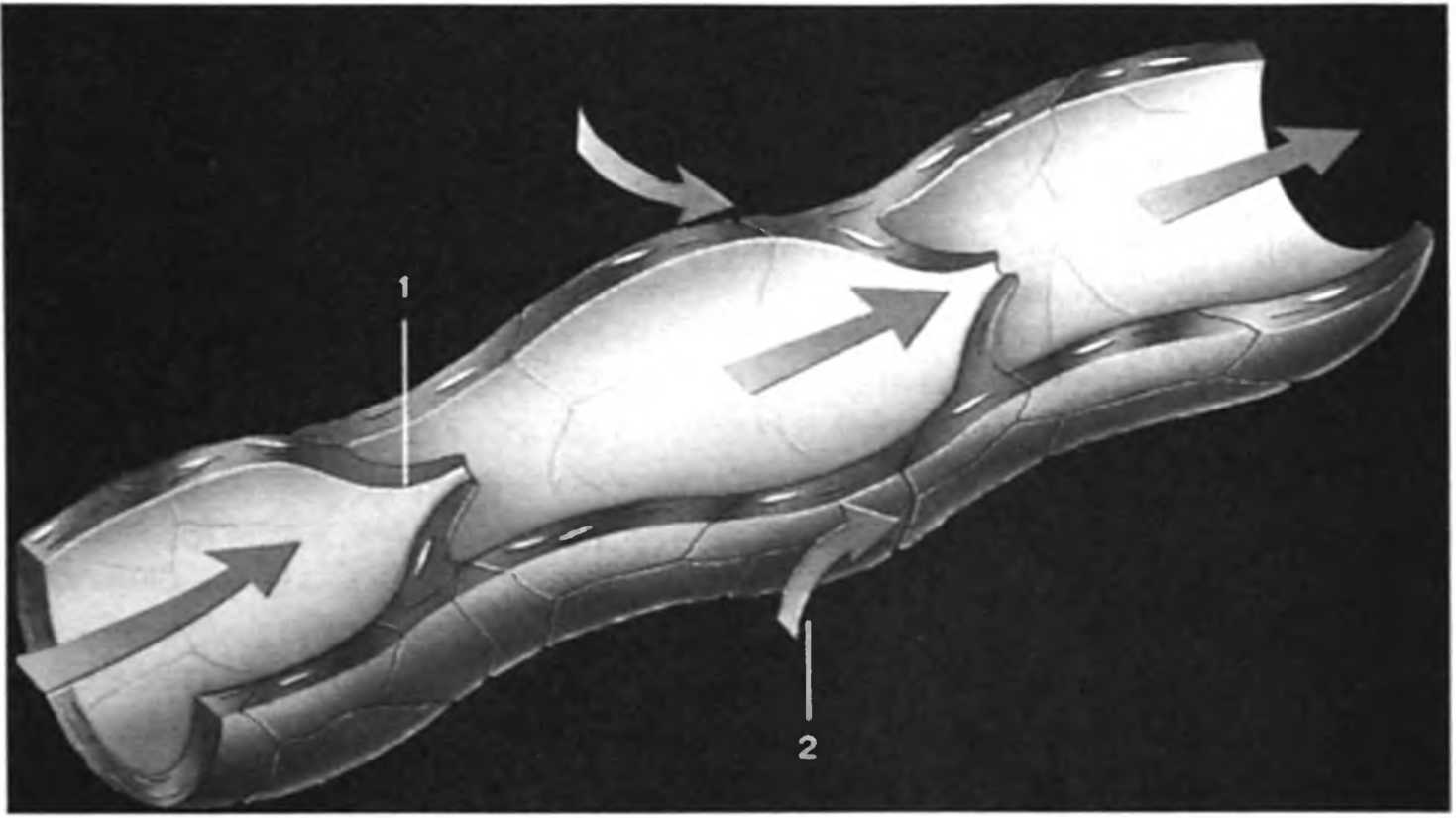

Лимфатические сосуды снабжены специальными заслонками - клапанами, препятствующими обратному току лимфы. Подлине сосуда клапаны размещаются неравномерно, где-то чаще, а где-то реже. Участок лимфатического сосуда от одного клапана до другого называется лим-фангионом и является важной морфофункциональной единицей лимфатической системы (рис. 24).

11

12

14

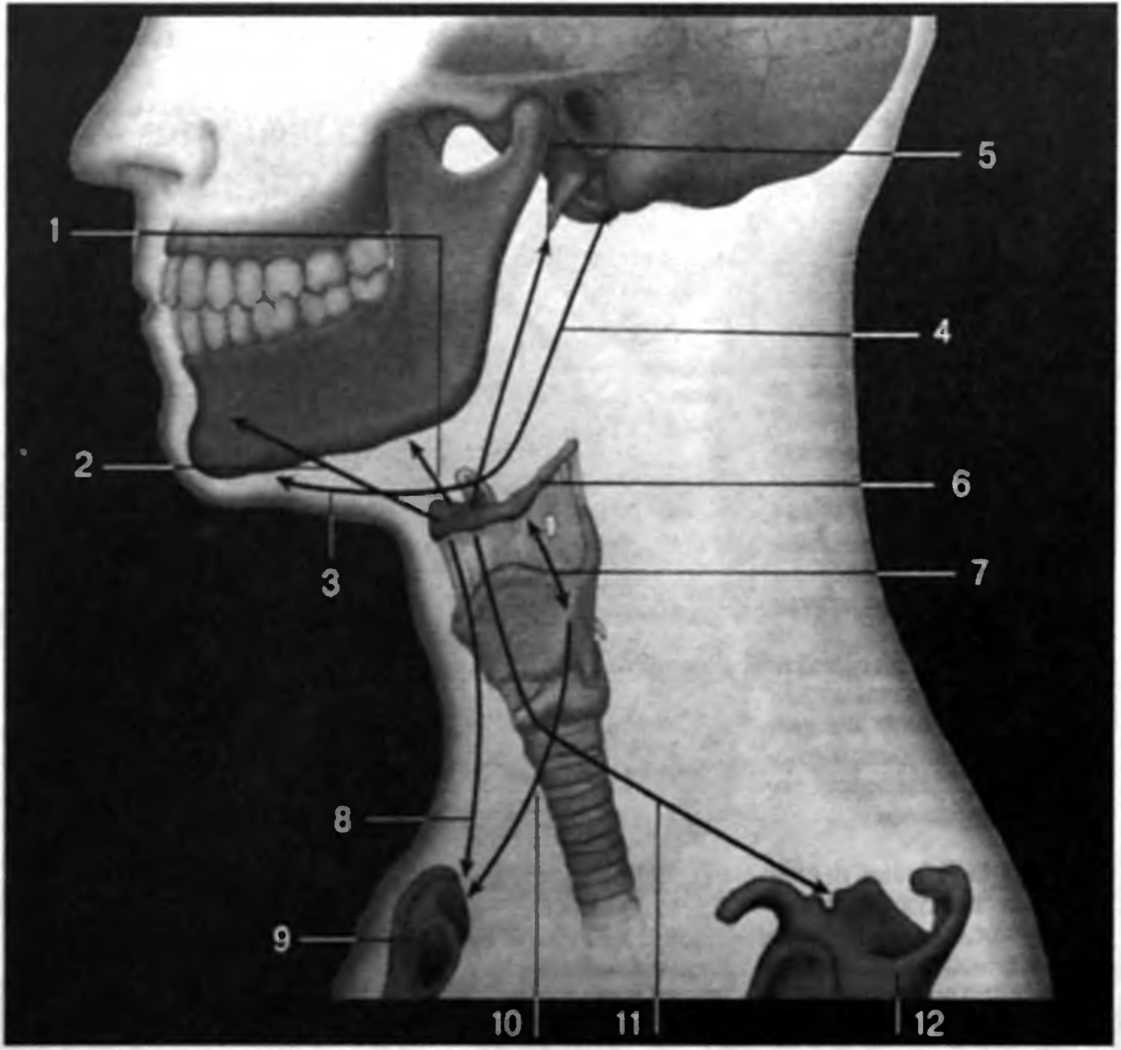

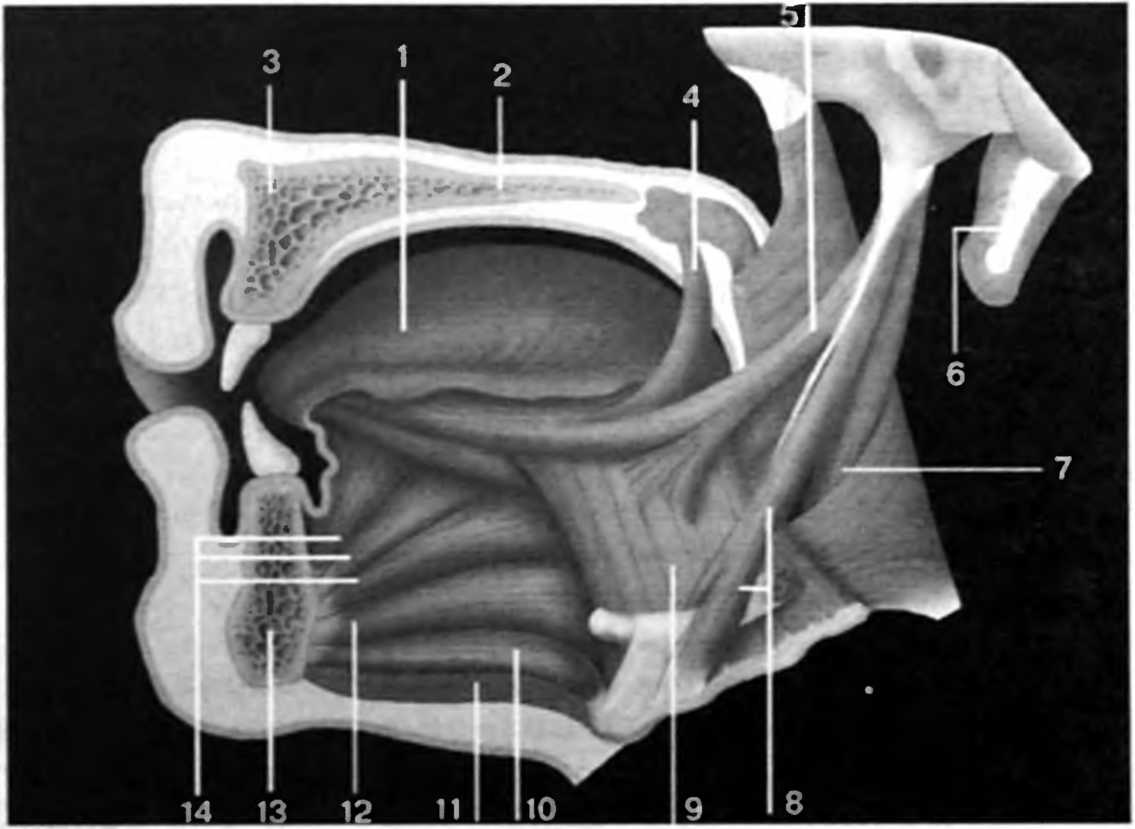

Рис. 23 — Схема лимфатической системы тела.

1 - лицевые узлы; 2 - околоушные узлы, 3 - внутренняя яремная вена, 4 - нижнечелюстные узлы;

5 - подключичные вены (лимфа истекает из правой верхней части тела в правую подключичную вену); 6- область шейных лимфатических узлов (расположены вокруг внутренней яремной вены); 7 - грудной проток (лимфа из остальной части тела собирается здесь и поступает в левую подключичную вену); 8 - подмышечные лимфоузлы (лимфа проходит через подмышечные узлы и поступает в подключичную вену); 9 - лимфатическая цистерна (крупные лимфатические сосуды, сливаясь, образуют этот резервуар); 10- желудочноселезеночные узлы; 11 - брюшные узлы (отток лимфы от органов брюшной полости);

12- тазовые узлы (показаны частично, отток лимфы из органов живота и региона таза);

13- подвздошные узлы (отток лимфы из региона бедра, таза и ягодичной области);

14- паховые узлы (коллектор региона промежности, ягодиц и нижней конечности);

15- лимфатические сосуды рук; 16- подколенные узлы (расположен позади колена,

получает лимфу из голени и ступни).

Рис. 24 — Схема строения лимфангиона.

1 - клапанная заслонка; 2 - лимфатическая щель Стрелками указано направление проникновения межтканевой жидкости в сосуд и направление тока лимфы, модифицированное заслонками и активным сокращением стенок лимфангиона.

Эти клапаны формируют целенаправленное направление тока лимфы благодаря не только механическому блокированию тока последней, но и за счет активного и согласованного сокращения вместе со стенками лимфангиона. Лимфатический сосуд способен к активному самостоятельному сокращению, потому что в его стенках имеются гладкомышечные волокна (движение напоминает перистальтику кишечника).

Дополнительно току лимфы способствует ритмичное сокращение мышц, а также пульсация рядом расположенных сосудов. Кроме этого хорошо известны движения грудного лимфатического протока и его частей при дыхательных экскурсиях диафрагмы и грудной клетки. Верхние отделы грудного лимфатического протока способны к самостоятельному ритмическому сокращению каждые 13-14 сек. Дополнительный фактор лимфоциркуляции - сифонный эффект в области лимфовенозного соустья. Большое значение в обеспечении лимфоциркуляции придают также атмосферному давлению, но все же основным фактором лимфоциркуляции является перистальтоподобное (как у кишечника) согласованное сокращение стенок лимфатического сосуда и клапанов.

Существенно ускоряет ток лимфы внешнее ритмическое воздействие на лимфатической сосуд с частотой 100-130 сокращений в минуту. Этот феномен используется мною при осуществлении специальных лимфодренажных техник в местах концентрации лимфатических узлов и стволов.

NB! Наружная оболочка лимфатического сосуда имеет центро-бежно-ориентированные соединительнотканные выросты, которые фиксируют лимфатический сосуд к окружающим тканям. Натяжение фасций при сокращении скелетных мышц приводит к сдавлению или растяжению лимфатических сосудов с изменением емкости их полости. Этими морфологическими особенностями строения лимфатической системы объясняется регулярно воспроизводимый быстрый и мощный лимфодренажный эффект предложенных нами мягких мануальных техник.

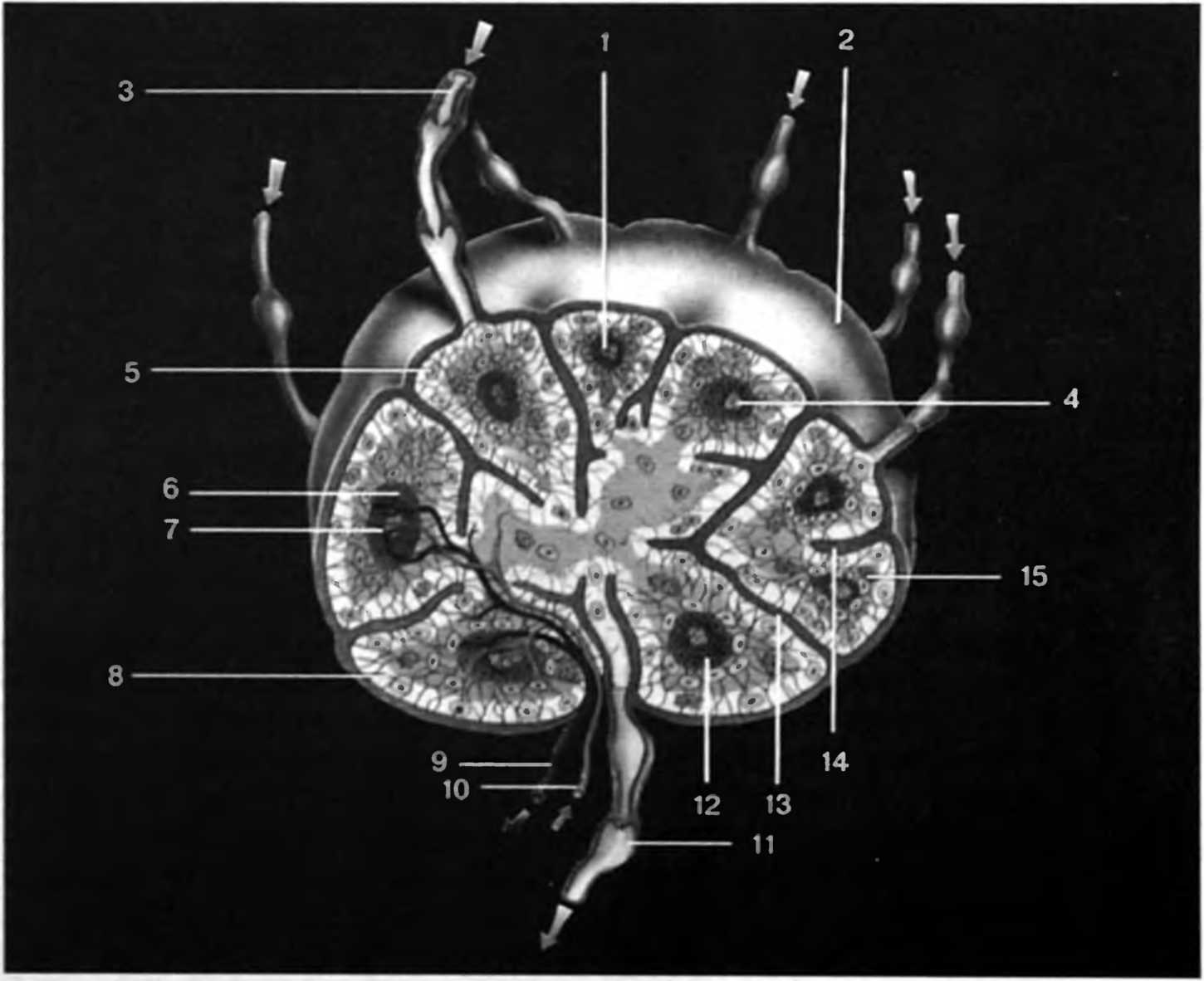

На пути лимфатических сосудов располагаются лимфатические узлы (рис. 25).

Рис. 25 — Структура лимфатического узла.

1 - лимфоцит; 2 - волокнистая капсула; 3 - приносящий лимфатический сосуд;

4- зародышевый центр (вырабатывает лимфоциты для борьбы с враждебными микроорганизмами); 5- В-лимфоцит (вырабатывает антитела для борьбы с враждебными микроорганизмами); 6 - артериола; 7 - венула; 8 - синус; 9 - вена; 10 - артерия;

11 - выносящий сосуд; 12 - Т-лимфоцит (убивает микроорганизмы); 13 и 14 - трабекулы (разделяют лимфоузел на сегменты); 15- макрофаг (крупная поглощающая клетка).

Лимфатические узлы относят одновременно к лимфатической и иммунной системам. Лимфа к лимфатическому узлу подводится несколькими лимфатическими сосудами (приносящие сосуды), а выносится из него одним (выносящий сосуд).

Внутри лимфатический узел разделяется на синусы - краевой, воротный и промежуточные. Наружная стенка краевого и промежуточного си» нусов (капсула) устроена подобно сосудистой стенке и содержит гладкомышечные клетки. Поэтому капсула лимфатического узла способна активно сокращаться и выдавливать лимфу из полости вещества лимфатического узла. Таким образом, лимфатические узлы осуществляют не только резорбирующую и барьерную функции, но и регуляцию транспорта и объема лимфы (депонирования).

Наружные слои капсулы лимфатического узла имеют тесные соединительнотканные контакты с окружающими тканями. Эти особенности строения объясняют возможность развития лимфостаза как следствия миофасциальной дисфункции и быстрое наступление лимфодренажного эффекта при использовании специальных техник коррекции миофасциальных структур.

Локализация лимфатических узлов в теле тяготеет к определенным зонам (см. рис. 23), которые совпадают с ключевыми зонами для миофасциальных структур (подробно рассмотрены в соответствующей главе). Таким образом, имеются морфологические предпосылки для одномоментной коррекции, как миофасциальных нарушений, так и расстройств лимфоциркуляции, что приводит к выраженному положительному эстетическому эффекту от проводимого лечения.

Структурно-функциональные особенности лимфатической системы легли в основу предложенного мною комплекса активных лимфодренажных техник. Этот комплекс может использоваться как самостоятельная процедура, так и совместно с техниками эстетической интеграции лица и тела.

NB! Лимфостатические проблемы возникают как следствие активных рестрикций (тканевых дисфункций) в стенках лимфатических сосудов и сократительных элементах лимфатических узлов. Поэтому предлагаемые алгоритмы лимфодренажной коррекции учитывают анатомию и физиологию лимфатических коллекторов головы, лица, шеи и тела.

в

I

«

I

Механизмы формирования типичных } эстетических дисфункций тела

Ведущим внешним физическим фактором, оказывающим постоянное воздействие на ткани человека на протяжении всей его жизни, является гравитация. Представляя собой открытую саморегулирующуюся систему, тело человека имеет свойство самоорганизации и изменения своей структуры под влиянием энергии гравитации и сил, ей противодействующих. Постоянное равновесие тела является внешним видимым подтверждением результата взаимодействия гравитационных сил и адекватным миофасциальным напряжением. Асимметрия и беспорядочность свидетельствуют об отсутствии противодействия гравитационному полю. Все

это является неотъемлемыми атрибутами слова структура в том значении, в котором мы применяем его по отношению к любой трехмерной системе, будь то человек, овощ, или неорганическое вещество. Ни при каких условиях поток гравитации не может восстановить несбалансированную, асимметричную структуру. В качестве примера можно привести медузу, парящую в толще морской воды, и ее весьма жал кии вид на берегу.

На примере набора кубиков можно получить некоторые интересные ассоциации, в особенности, если их поместить в очень тонкую эластичную оболочку. При использовании такого сравнения локальные изменения при растяжении эластичной оболочки могут рассматриваться как критерий растяжения и смещения массы кубиков.

Любой ребенок знает, что только в том случае, если он поставит кубики строго вертикально один на другой (центр тяжести каждого кубика находится строго вертикально над центром тяжести соседнего кубика, находя

щегося снизу), он получит устойчивую конструкцию. В нашем воображаемом примере эта устойчивость (стабильность) может быть доказана недо-j статочным растяжением окружающей эластичной оболочки. Любое откло

нение от устойчивого располо %ения конструкции будет зафиксировано эластичнои поверхностью. Существует единственно верная конструкция -[ идеально вертикальное расположение центров тяжести кубиков.

Однако строение тела человека не настолько простое. Крупные струк-' туры тела человека в свою очередь подразделяются на более мелкие

структуры. Эти меньшие структуры могут быть расположены произвольно

Гравитация

ch.км г-ч,

Миофасциальное

напряжение

Рис. 26 — Оптимальное взаиморасположение регионов тела и его гармоничная форма достигается при условии равенства сил миофасциального

напряжения силам гравитации

и достаточно разнообразно. Любое отклонение от вертикального и горизонтального положения происходит при движении тела. В связи с этим вопрос усложняется. Вы же помните, что составляющие тела человека, как и сам человек, окружены эластичной оболочкой (поверхностным апоневрозом). Натяжение одной его части передается на все окружающие его участки. Даже при смещении одной из составляющих частей в сторону от частей, расположенных выше или ниже (рис. 26), имеет место компенсаторное натяжение в других участках поверхностного апоневроза. Это явление будет наблюдаться до тех пор, пока все составляющие части тела не выстраиваются вдоль гравитационной вертикали. Как нам известно, для того чтобы получить систему, свободную от напряжения, необходимо строго вертикальное расположение центров тяжести каждого региона тела, они не должны находиться под наклоном или быть смещены относительно оси вращения.

Тело любого пациента (любого человека) можно рассматривать с этой точки зрения, используя наше сравнение (рисунок с кубиками). Такой анализ позволяет увидеть отклонения и искажения структуры тела.

Критический анализ элементов структуры человека открывает другой, достаточно сложный аспект. Сравнение тела человека с четко выстроенными кубиками полностью не отражает всей сложности проблемы. Тело человека, представленное схематично в виде блоков (кубиков), на уровне плечевого псяса демонстрирует более широкие, массивные, объемистые блоки по сравнению с теми, которые находятся ближе к земле. Т.к. у длинноногих людей центр тяжести находится достаточно высоко (на уровне поясницы), таз способен вращаться вокруг оси, соединяющей головки бедренных костей. Это не укладывается в нашу упрощенную систему блоков. В теле человека единственно верной является симметрия относительно трех основных осей, а не только относительно вертикальной оси симметрии. Достижение этой трехмерной симметрии требует глубоких знании всех структурных единиц тела, и не только их строения, но и механики действия каждого из них в отдельности.

Гравитационное поле земли, несомненно, оказывает очень сильное физическое влияние на жизнь любого человека. Когда модель тела человека и гравитация находятся в противодействии, совершенно естественно, что преимущество находится на стороне гравитации. Она может быть другом человека и усиливать его активность, но она может быть и его злейшим врагом и подвергать его физическому разрушению.

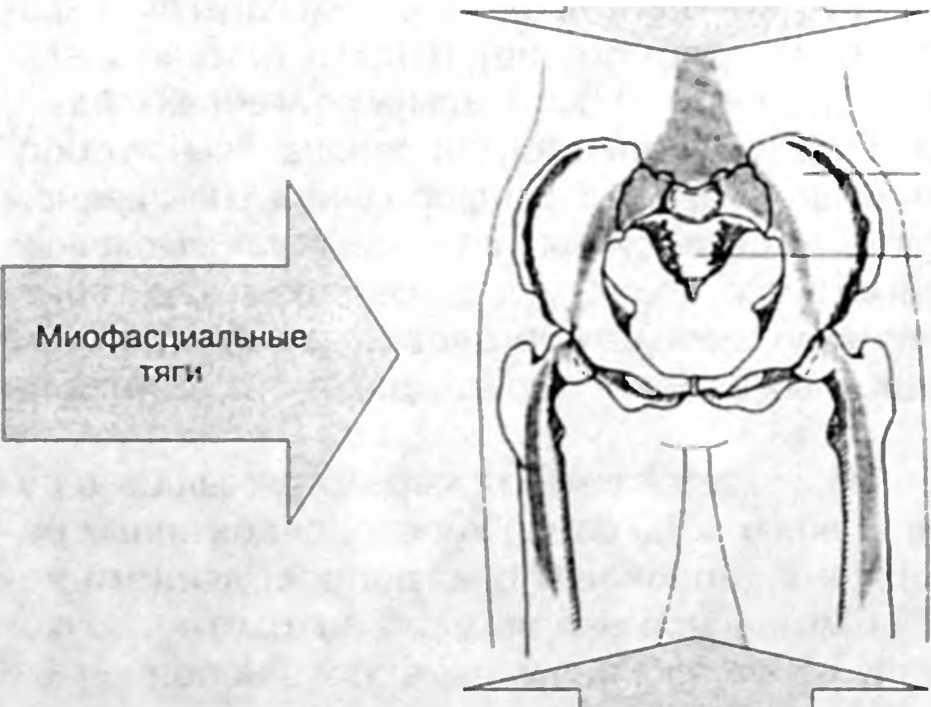

Таким образом, существует постоянный баланс между телом (теми силами, которые соединяют между собой и поддерживают различные его части) и гравитацией. Что же это за силы и какие механизмы их влияния? Эти механизмы представляются мне следующим образом - рис. 27.

Ilium

Г равитация

Аффентация

Рис. 27 — Афферентация, возникающая как следствие действие сил гравитации на ткани тела, является «топливом» или «допингом» для телесноформообразующего миофасциального напряжения

Изменения механической нагрузки различных регионов тела вследствие действия гравитационных сил воспринимаются особыми образованиями - проприорецепторами и преобразуются в нервные импульсы, понятные структурам спинного и головного мозга (афферентные импульсы. или афферентация, — направление потока информации от периферии в центральную нервную систему).

К проприорецепторам принято относить сухожильные рецепторы Golgi и нейромускульные мышечные веретена. Первые расположены в местах присоединения сухожилий и связок к костным структурам, а вторые находятся в середине мышечных волокон. Поток информации идет от пропри-орецепторов через спинной мозг (афферентный поток) к соответствующей части головного мозга, где эта информация обрабатывается. Таким способом мозг получает информацию о:

- напряжении мышц;

- длине мышц;

- скорости сокращения мышц;

- степени напряжения сухожилий;

- позиции суставов;

- расположении тела и его частей в пространстве.

Вся эта информация необходима для проведения и сохранения координированной мышечной акции, а также для протекания движений и поддержания вертикальной позиции нашего тела. Если в мышцах возникает какая-либо активность (сокращение—действие), или на мышцы оказывается воздействие извне (давление—растяжение), то при этом обязательно происходит активация клеток веретен и сухожильных органов Golgi.

Задачей сухожильных органов Golgi является последовательное обеспечение центральной нервной системы (ЦНС) информацией о мышечном напряжении (степени растягивающего усилия), в то время как мышечные веретена передают информацию о длине мышц. Баланс между контрольной системой напряжения сухожильных органов Golgi и контрольной системой длины мышц мышечных веретен происходит в супраспиналь-ных областях.

Сухожильные органы Golgi находятся в месте перехода мышцы в сухожилие и состоят из наполненных жидкостью капсул, снабженных небольшим количеством мышечных волокон и быстропроводящими нервными окончаниями. Когда мышечное напряжение возрастает, сухожильные волокна жестко стягиваются. В результате этого наполненные жидкостью капсулы сжимаются, и это приводит к увеличению давления на нервные окончания. Это в свою очередь ведет к усилению потока афферентной информации в ЦНС.

Когда мышца сокращается, сухожильные органы Golgi измеряют уровень напряжения внутри сухожилия в данный момент. Как только достигается физиологический порог, происходит сильное торможение мышцы, чтобы избежать перенапряжения сухожилия и соответственно травмы. Следует отметить, что включение рецепторов Golgi происходит последовательно, в отличие от мышечных веретен, включенных параллельно.

Увеличение натяжения сухожилия вызывает сильное торможение соответствующей мышцы (=аутогенное торможение) и возбуждение мотонейронов мышцы-антагониста. Уменьшение натяжения сухожилия наоборот вызывает противоположную реакцию.

Рецепторы миотатического рефлекса - мышечные веретена — отвечают за систему контроля длины в мышце. Их сенсорные волоконные окончания информируют ЦНС о:

- длине мышц и ее изменении;

- скорости сокращения;

- амплитуде сокращения.

Мышечные веретена представляют собой веретенообразную капсулу, состоящую из нескольких мышечных волокон, богатых плазмой и бедных фибриллами. Они в свою очередь подразделяются на:

- волокна с ядерными мешочками;

- волокна с ядерными цепями.

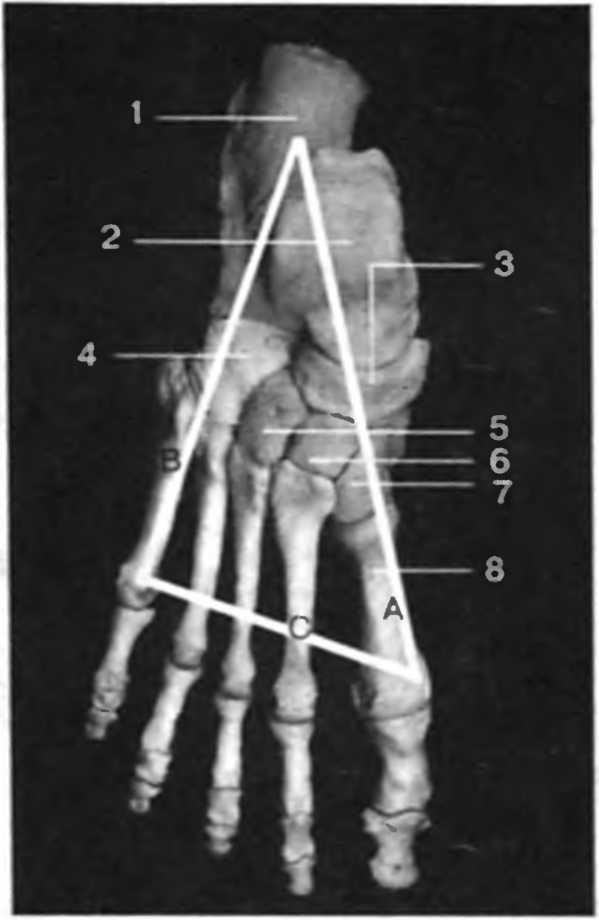

Оба вида волокон проходят параллельно волокнам мышцы, в которой они находятся. Оба вида волокон имеют у своего основания и окончания сжимающийся (контрактильный) регион, в то время как посередине они не сжимаются.